Отпеты на билеты по истории политических и правовых учений. Ответы на билеты ИППУ. Общая характеристика античной политикоправовой мысли

Скачать 1.03 Mb. Скачать 1.03 Mb.

|

|

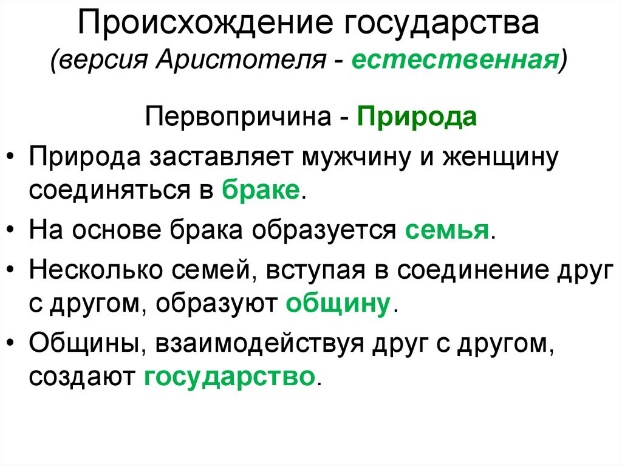

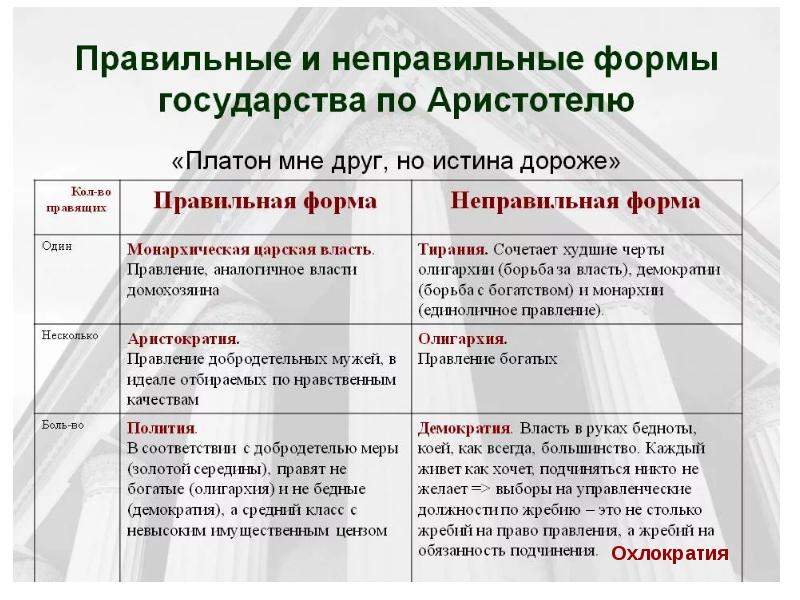

Учение о законах и суде Закон Платон определяет следующим образом: «Над всем этим (над всеми проявлениями полисной жизни) стоит разум, решающий, что из них лучше, что хуже; он-то, став общим установлением государства, получает название закона» (Законы. 644d). Закон есть разумное, имеющее общий характер установление государства. Законы сочетают два способа воздействия на поведение людей: убеждение и принуждение. Закон, основанный только на принуждении, Платон называет тираническим. Истинный закон должен содержать вступление – «увещательное рассуждение». Но увещательное рассуждение «может быть названо только вступлением, но не смыслом закона» (Законы. 723). Смыслом закона является предписание, имеющее принудительный характер. Хотя природе власти и подчинения «соответствует не насильственная власть закона, но добровольное ему подчинение», но все же принуждение является сущностной характеристикой закона (Законы. 690с). Это объясняется изначально порочной природой человека. Законы должны заставить человека вести правильную добродетельную жизнь. Вместе с тем Платон не забывает, что это государство лишь подражает наилучшему, тому, в котором правят не законы, а царственные мужи. Указания царственного мужа могут носить персонифицированный характер: они являются приказами, обращенными к конкретным людям, и учитывают особенности конкретной ситуации. Закон же носит слишком общий характер, он адресован ко всем сразу и не дает точных указаний каждому в отдельности (Политик. 295). Рассуждая на эту животрепещущую тему, Платон делает ряд выводов. Начинать нужно с воспитания граждан в уважении к существующим законам. Создавая законы, законодатель должен учитывать местные условия жизни – географические и климатические. Следует помнить, что правила поведения заключаются не только в законах, но в обычаях и привычках людей, в «дедовских» законах. Платон неустанно борется с общим характером закона, он хочет все более и более его детализировать. Неразумному человеку опасно доверять принятие самостоятельных решений. Чем меньше он думает, тем лучше. Поэтому на каждый случай должно быть правило, следует добиться максимальной урегулированности жизни. Чем больше законов, тем лучше. Любой поступок человека должен быть регламентирован, должен быть установлен распорядок всей жизни. Причем «назвать ли это законом или обычаем – безразлично» (Законы. 808). Закон по мере возможности компенсирует отсутствие царственного мужа, подражая тем точным и конкретным указаниям, которые он давал бы, находясь у власти. Цель закона та же, что и у царственного мужа – полное подавление индивидуальности и достижение максимально возможного единства среди граждан государства. Закон, подавляя любое проявление «своеволия» человеческой индивидуальности, является заслоном для изменений. Платоновское законодательство поэтому незаметно, но верно теряет правовой характер и превращается в систему наставлений, запретов и репрессий. Отношение к закону определяет и роль, отводимую суду в утопиях Платона. В диалоге «Государство» Платон высказывается о суде и людях, обращающихся в суд, резко отрицательно. Хорошо воспитанный гражданин не нуждается ни в судьях, ни во врачах, ибо у него здоровая душа и здоровое тело. В диалогах «Политик» и «Законы» Платон несколько смягчается и отводит суду существенную роль. Но роль эта в основном репрессивна. Суд стоит на страже неукоснительного соблюдения законов и сурово карает нарушителей. «Никто из граждан никогда не должен сметь поступать вопреки законам, посмевшего же так поступить, надо карать смертью и другими крайними мерами» (Политик. 297е). Эта функция отводится судам. Они должны искоренять невежество, распущенность, трусость и несправедливость. Души неисправимые караются смертью, ибо для них «только смерть может быть исцелением. Поэтому-то мы вправе часто это повторять – судьи и их руководители, приводящие такой приговор в исполнение, достойны похвалы со стороны всего государства» (Законы. 958). Платон не мог сказать ничего другого. Когда закон понимается как форма репрессии, суд превращается в ее орган. В ХХ в. Платона нередко критиковали как автора тоталитарной утопии. Такая точка зрения не лишена оснований. Платон предвосхитил логику тоталитарного мышления. Личность, оставленная без присмотра, начинает своевольничать, в ней просыпаются самые скверные черты – и начинается извращение как самого человека, так и государства. Платон видел только один выход – попытаться создать совершенное государство и предотвратить его порчу. Он хотел побороть человеческие пороки, но невольно доказал, что это возможно лишь теоретически, в мире идей. Политические утопии Платона в диалогах «Государство» и «Законы». По учению Платона, существует не один, а два мира: ощущаемый мир непостоянных материальных вещей, воспринимаемых нами посредством органов чувств, и мир интеллигибельных, предметов, осознаваемых нами с помощью сознания и разума. Для древнегреческого философа оба мира были реальными, то есть их бытие полагалось независимым от нашего восприятия. Мир чувственных вещей все равно оставался бы на своем месте даже при условии, что на Земле не было бы ни человека, ни любого другого существа, наделенного органами чувств. А такие понятия, как истина, добро, справедливость и свобода, наличествовали бы в любом случае — независимо от присутствия или отсутствия человеческого сознания, даже если на Земле не осталось бы ни одного живого существа, способного задумываться о подобных интеллигибельных предметах. Поэтому, согласно Платону, идеи добра или справедливости являются абсолютно подлинными сущностями, то есть вполне реальными. Он считает царство идей не просто реальным, а даже более подлинным, чем мир физических, проходящих, возникающих и исчезающих, так или иначе меняющихся вещей, воспринимаемых нами при помощи органов чувств. В предметах чувственного мира нет постоянства. С идеями все обстоит иначе: безусловно, мы можем менять свое представление об интеллигибельных вещах, но они тем не менее остаются неизменными. Таким образом, изменчивый предметный мир представляет собой не более чем тень мира идей — гораздо более подлинного. Переходя от чувственного опыта к интеллектуальной сфере, человек поднимается в высшую реальность, поскольку он обращается от вещей, не имеющих устойчивого бытия, к неизменным и тождественным самим себе (по Платону, «вечным») мыслительным сущностям, то есть идеям. В диалоге "Государство" Платон излагает свою знаменитую политическую утопию. Спор в этом диалоге идет между Сократом (от имени которого выступает Платон) и софистами, по поводу того, кому следует управлять государством. Платон резко критикует современную ему афинскую демократию. Софисты считают, что управлять государством может каждый, Сократ – только философ. В платоновском идеальном государстве каждая личность – часть единого целого, каждый знает свое дело. Все население разделено на 3 сословия, соответствующие 3 началам человеческой души: разумное начало – философы, яростное начало – воины, вожделеющее начало – производители. Философы-правители являются совещательным началом государства, воины являются защитным началом государства. Производители являются деловым началом государства. Справедливость кроется в сословном разделении труда и общественных обязанностей. Во всем нужно соблюдать иерархию, геометрическое равенство (не зря Платон учился у Пифагора). Философы руководят воинами и производителями, воины, в свою очередь, - только руководителями. Получается треугольник, в вершине которого – философы. У первых двух сословий (философы и воины) не должно быть частной собственности, семьи. Воспитанием их детей должно заниматься государство. Разделение на сословия Платон обосновывает природными, божественными различиями. Возможны лишь редкие переводы из сословия философов в сословие воинов и наоборот. Женщины в платоновском идеальном государстве уравнены в правах с мужчинами, однако все-таки они не могут быть философами. Все бытовые, семейные и пр. вопросы регламентируются государством. Основная цель идеального государства Платона – счастье для всех, единство и единомыслие членов общества. Платон выступает против крайних форм бедности и богатства, т.к. они могут стать причиной общественного раскола. В диалоге «Законы» Платон пишет, что никто никогда не должен оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: и на войне, и в мирное время надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах надо ими руководствоваться — например, по первому его приказанию останавливаться на месте, идти вперед, приступать к упражнениям, умываться, питаться, пробуждаться ночью для несения охраны и для исполнения поручений. Словом, пусть человеческая душа приобретет навык совершенно не уметь делать что-либо отдельно от других людей и даже не понимать, как это возможно». Помимо своего политического идеала, выраженного в диалоге «Государство», соответствующего потребностям выхода общества из общенационального кризиса, Платон разработал еще другой вариант общественного устройства. В фундаментальном труде «Законы» Платон предложил модель государственного устройства, пригодного для условий мирного, благополучного времени. В «Законах» содержится первая развернутая теория правового государства, всевластия в обществе законов, которым равно подчинены и правители. и подвластные. В «Законах» Платон предусмотрел развернутую систему гарантий конституционных прав граждан. Здесь, в «Законах», Платон не предстает противником демократического равенства. Идея правового государства и ее детальная разработка – еще один из важнейших заветов Платона грядущим поколениям. И этот завет внес ощутимый вклад в становление буржуазной государственности в Новое время. По мысли Платона, государством должны управлять философы. Это связано с тем, что именно они могут не поддаваться низменным желаниям и сосредоточиться на идеях и созерцании человеческих дел. Платон поначалу верил в возможность установления идеального государства на земле, он верил, что такое же государство существует на небе. Потом он понял, что такой идеал недостижим. Общефилософские взгляды Аристотеля и его учение о праве. Философско-правовые взгляды Аристотеля (384-322 гг. до н. э.) заметно отличаются от взглядов его предшественников. Будучи реалистом, а не утопистом, он, в первую очередь, интересуется естественными и социальными основаниями морали и права. Таким основанием для Аристотеля выступает сам человек, наделенный особой «политической» природой и рассматриваемый как «политическое животное» — уникальный субъект, расположенный и к аполлонической, и к дионисийской моделям социального поведения. Цель и смысл человеческого бытия не в поисках наслаждений, а в добродетельном и законопослушном существовании. В рассуждениях Аристотеля тесно переплетены между собой правовая и этическая проблематика. Так, соотношение этики, политики и права отчетливо проявляется при рассмотрении проблемы справедливости. Политика, право и законы под справедливостью имеют в виду всю добродетель, то есть политическую справедливость. Характеризуя справедливость как некую равномерность, Аристотель говорит о «специальной справедливости», различая при этом два вида ее проявления: -справедливость распределяющую. Она предполагает распределение всего, что можно разделить между членами общества (власть, почести, деньги и др.). Здесь возможно и равное, и неравное наделение людей соответствующими благами. -справедливость уравнивающую, Она существует в сфере обмена и «проявляется в уравнивании того, что составляет предмет обмена». Применяется этот вид в области гражданско-правовых сделок, возмещения вреда, преступления и наказания Эти два понятия очень важны для понимания политических и правовых взглядов философа, так как речь идет по существу об объективном смысле той специальной равномерности (т. е. равенства, меры), которая обязательна для политических отношений и справедливого закона. В самом общем виде равномерность, по Аристотелю, это середина между излишком и недостатком, и в этом смысле справедливое — это равномерное. Принципом распределяющей справедливости выступает необходимость деления соответствующих общих для всех граждан благ по достоинству. Основным выводом этических исследований Аристотеля является положение о том, что политическая справедливость возможна лишь между свободными и равными людьми, принадлежащими к одному слою общества. Аристотель трактует политическую справедливость как политическое право. «Искомое нами понятие, — пишет он, — состоит как в справедливости вообще, так и в политической справедливости (праве). Те люди имеют права, для которых существует закон, определяющий их отношения». Право в целом — явление политическое, и он называет его «политическим правом». «Что касается политического права, то оно частично естественное, частично условное. - Естественное право то, которое везде имеет одинаковое значение и не зависит от признания или непризнания его. - Условное право то, которое первоначально могло быть без существенного различия таким или иным, но раз оно определено (это безразличие прекращается)». Это волеустановленное право. Аристотель выступает против сведения всего права к праву волеустановленному (условному, установленному людьми). Несмотря на то, что область права изменчива, понятия о справедливости и праве, согласно Аристотелю, изменчивы только в известной степени. Естественное право, как часть политического права, естественно прежде всего потому, что оно политично, адекватно политической природе человека и выражает вытекающие отсюда требования и представления о политической справедливости в человеческих взаимоотношениях. В таком понятии права фиксируется совпадение и единство естественного, политического, этического (волевого), интеллектуального и правового моментов. Политический характер естественного и условного (волеустановленного) права предопределяет их принципиальную общность и коренящуюся в ней необходимость соответствия условного права естественному, а также необходимость учета принципов и требований политической справедливости при принятии закона в процессе установления правил условного права. Под условным (волеустановленным) правом Аристотеля позднее начинает обозначаться позитивное (положительное) право. К условному праву он относит установления закона и всеобщих соглашений. При этом он говорит о писаном и неписаном законе. Неписаный закон (он относится к волеустановленному, то есть позитивному праву) -- это правовые обычаи (обычное право). Как право носит политический характер, так и разные формы политического (государственного) устройства носят правовой характер. Вопрос №7. Аристотель: происхождение и формы государства. Проект идеального государства.  1) Происхождение государства – естественный факт 2) Государство создано на основе сознательного и добровольного слияния многих семей под покровительство отеческой власти (патриархальное государство) 3) Принцип Аристотеля – государство для человека. 4) Цель государства – счастливая жизнь. Государство осуществляется ради общего блага, ради хорошей жизни всех ее граждан. Опровергая попытки софистов, его современников, объяснить государство как результат добровольного соглашения людей, Аристотель утверждал, что подобная организация власти возникает не ради заключения наступательного или оборонительного союза, не в целях предотвращения возможности взаимных обид и даже не в интересах взаимного торгового обмена, как говорили его оппоненты (иначе этруски и карфагеняне и все вообще народы, объединенные заключенными между ними торговыми соглашениями, должны были бы считаться гражданами одного государства). Возникновение государства Аристотель связывает с инстинктивным стремлением людей к общению, обусловленным даром речи, служащим не только для выражения радости и печали, что свойственно животным, но и для того, чтобы «высказывать, что полезно и что вредно и также что справедливо и что несправедливо…». Поэтому государство, по мнению философа, является естественной формой общежития, так как человек по природе своей создан для сожития с другими, ибо он является «существом политическим», существом гораздо более общественным, нежели пчёлы и все другие живые существа. Влечение к общению с другими людьми приводит к образованию семьи: «Необходимость побуждает прежде всего сочетаться попарно тех, кто не может существовать друг без друга, - женщину и мужчину;…и сочетание это…зависит от естественного стремления…- оставить после себя другое подобное существо». Аристотель также отмечает, что «точно так же, в целях взаимного сохранения, необходимо объединяться попарно существу, в силу своей природы властвующему, и существу, в силу своей природы подвластному», т. к. «и господину и рабу полезно одно и то же». Таким образом, получается, что в семье в зародыше присутствуют все формы государственного правления: монархия - в отношении отца к детям и рабам, аристократия - в отношениях мужа и жены, демократия - во взаимоотношениях детей между собой. Все экономические отношения имеют целью только выгоду, и к ней сводятся в них все расчеты. Напротив, в общении, называемом дружбой, и тем более в общении, образующем государство, мотивы, определяющие поведение людей, совершенно другие. Положить в основу государства имущественную выгоду граждан значило бы принизить государственное общение до общения только хозяйственного. Государство существует «не просто ради существования, но скорее ради благой жизни» Человек по природе -- существо государственное, и если кто-либо в силу своей природы, а не в силу случайных обстоятельств живет вне государства, тот или выше человека, или недоразвит в нравственном отношении. Совершенством человека предполагается совершенный гражданин, а совершенством гражданина, в свою очередь» -- совершенность его государства. Взгляд этот в высокой мере типичен для наблюдателя и исследователя жизни греческих полисов, каким был Аристотель. Природа государства, согласно Аристотелю, стоит «впереди» природы семьи и индивида: необходимо, чтобы целое предшествовало своей части. И действительно, всякий предмет определяется совершаемым им актом и возможностью совершить этот акт; раз эти свойства у предмета утрачены, нельзя уже говорить о нем как о таковом: останется только его обозначение. Поэтому, если отдельный человек «не способен вступить в общение или, считая себя существом самодостаточным, не чувствует потребности ни в чем, он уже не составляет элемента государства, но становится либо животным, либо богом». В состав государства входят отдельные лица, «ойкосы» (семьи) и селения. Однако далеко не все отдельные лица принадлежат к составу государства. К нему не принадлежат, согласно учению Аристотеля, рабы. ====================================================================== Для Аристотеля очень характерно, что вопрос о рабстве он рассматривает не столько в пределах вопроса о государстве, сколько, в пределах вопроса об экономике семьи (ойкоса). Рабство тесно связано у Аристотеля с вопросом о собственности. Собственность -- часть семейной организации: без предметов первой необходимости не только нельзя жить хорошо, но вообще нельзя жить. Для домохозяина приобретение собственности -- орудие для существования. Если бы каждый инструмент мог выполнять свойственную ему работу сам, или по данному ему приказанию, либо даже его предвосхищая, если бы, например, ткацкие челноки сами ткали, а плектры сами играли на кифаре, то тогда архитекторы не нуждались бы в «рабочих», а господам не были бы нужны рабы. Действительность, однако, не такова. Приобретение собственности, необходимой для существования ойкосного (домашнего) хозяйства, требует для себя массу орудий, а раб -- некая одушевленная часть собственности. К тому же в самой сути вещей коренится порядок, в силу которого уже с момента рождения некоторые существа предназначены к подчинению, другие -- к властвованию. В обществе, во всех его элементах, связанных между собой и составляющих некоторое целое, элемент властвования и элемент подчинения сказываются во всем. Это «общий закон природы, и как таковому ему и подчинены одушевленные существа». Отсюда Аристотель выводит и природу и назначение рабства. Согласно его разъяснению, «кто, по природе, принадлежит не самому себе, а другому, и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб». Деятельность рабов состоит в применении их физических сил, это наилучшее, что они могут дать. Они в такой сильной степени отличаются от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек -- от животного. Именно такие люди по своей природе -- рабы, и для них лучший удел быть в подчинении у господина. И Аристотель поясняет, что рабом по природе бывает тот, кто может принадлежать другому и кто одарен рассудком лишь настолько, что воспринимает приказания другого лица, но сам рассудка не имеет. По Аристотелю, природа устроена так, что сама физическая организация людей свободных отличается от физической организации рабской части общества: у рабов тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических работ; напротив, люди свободные не способны для выполнения подобного рода работ, зато пригодны для политической жизни. Впрочем, высказав это утверждение, Аристотель делает оговорку: часто бывает и так, что свободные люди свободны не по физической, а только по интеллектуальной своей организации. И хотя красоту души не так легко охватить взором как красоту тела, во всяком случае остается очевидным, что одни люди по своей природе свободны, другие же -- рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо. Так как раб -- своего рода часть господина, одушевленная и отделенная часть его тела, и так как полезное для части полезно и для целого, а полезное для тела полезно и для души, то между рабом и господином, согласно Аристотелю, существует известная общность интересов и взаимное дружелюбие, если только отношения между ними покоятся на естественных началах. Однако дружба и справедливость возможны по отношению к рабу не как к рабу, так же как они невозможны по отношению к неодушевленным предметам или к быку и лошади. «Раб -- одушевленный инструмент, а инструмент -- раб без души; поэтому к рабу, поскольку он раб, нельзя питать дружбы...» . Все же Аристотель не сводит существо раба к одной лишь технической функции одушевленного инструмента. Инструменты -- орудия технической деятельности, но рабство относится к сфере имущественных отношений, а имущество -- не простое техническое орудие, а орудие жизненной деятельности вообще. «Жизнь, -- говорит Аристотель, -- есть деятельность, а не определенное техническое дело. Отсюда и служение раба -- в том, что имеет отношение к общей жизненной деятельности». Рабство для Аристотеля -- институт, необходимый для правильной деятельности семьи, предпосылка правильного государственного строя, который возникает из семьи и из соединения семейств в селения. ====================================================================== Как и Платон, Аристотель набрасывает проект наилучшего государства, в пределах которого развиваются соответствующие природе вещей хозяйственные отношения. Проект свой Аристотель построил, изучая реальные, существовавшие в его время экономические структуры и типы государственной власти. Его политическая мысль самостоятельна и сложилась, во-первых, в ходе критики государств, существовавших в его время, во-вторых, -- критики теорий государственного права. В школе Аристотеля велось систематическое исследование конституций множества греческих полисов (есть указание, что их было собрано 158). Из всей этой литературы дошло только найденное в 1890 г. в Египте описание конституции Афин -- так называемая «Афинская полития». Государство, замечает Аристотель, понятие сложное. По своей форме оно представляет собой известного рода организацию и объединяет определенную совокупность граждан. С этого угла зрения речь идет уже не о таких первичных элементах государства, как индивид, семья и т. д., а о гражданине. Определение государства как формы зависит от того, кого же считать гражданином, т. е. от понятия гражданина. Гражданин, по Аристотелю, это тот, кто может участвовать в законосовещательной и судебной власти данного государства. Государство же есть достаточная для самодовлеющего существования совокупность граждан. Отождествив общество с государством, Аристотель был вынужден заняться поисками элементов государства. Он понимал зависимость целей, интересов и характера деятельности людей от их имущественного положения и использовал этот критерий при характеристике различных слоев общества. По мысли Аристотеля, бедные и богатые «оказываются в государстве элементами, диаметрально противоположными друг другу, так что в зависимости от перевеса того или иного из элементов устанавливается и соответствующая форма государственного строя». Он выделил три главных слоя граждан: очень зажиточных, крайне неимущих и средних, стоящих между теми и другими. Аристотель враждебно относился к первым двум социальным группам. Он считал, что в основе жизни людей, обладающих чрезмерным богатством, лежит противоестественный род наживы имущества. В этом, по Аристотелю, проявляется не стремление к «благой жизни», а лишь стремление к жизни вообще. Поскольку жажда жизни неуемна, то неуемно и стремление к средствам утоления этой жажды. Ставя все на службу чрезмерной личной наживы, «люди первой категории» попирают ногами общественные традиции и законы. Стремясь к власти, они сами не могут подчиняться, нарушая этим спокойствие государственной жизни. Почти все они высокомерны и надменны, склонны к роскоши и хвастовству. Государство же создается не ради того, чтобы жить вообще, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо. Согласно Аристотелю, государство возникает только тогда, когда создается общение ради благой жизни между семействами и родами, ради совершенной и достаточной для самой себя жизни. Совершенством же человека предполагается совершенный гражданин, а совершенством гражданина в свою очередь -- совершенность государства. При этом природа государства стоит «впереди» семьи и индивида. Эта глубокая идея характеризуется так: совершенство гражданина обусловливается качеством общества, которому он принадлежит: кто желает создать совершенных людей, должен создать совершенных граждан, а кто хочет создать совершенных граждан, должен создать совершенное государство. Эти ограничения частной собственности направлены на достижение той же цели, какую преследовал и платоновский отказ от частной собственности вообще, - сделать так, чтобы свободные не разделялись на враждующие лагеря. То же и в собственно политической деятельности - сохранение установившегося строя зависит от того, насколько государство сможет обеспечить превосходство своих сторонников над теми, кто не желает сохранения существующего порядка. Форму государства Аристотель характеризовал также как политическую систему, которая олицетворяется верховной властью в государстве. В этом плане государственная форма определяется числом властвующих (один, немногие, большинство). Кроме того, им различаются правильные и неправильные формы государства: в правильных формах правители имеют в виду общую пользу, при неправильных -- только свое личное благо. Тремя правильными формами государства являются монархическое правление (царская власть), аристократия и полития, а соответствующими ошибочными отклонениями от них -- тирания, олигархия и демократия. Каждая форма имеет, в свою очередь, несколько видов, поскольку возможны различные комбинации формообразующих элементов.  Самую правильную форму государства Аристотель называет политией. В политии правит большинство в интересах общей пользы. Все остальные формы представляют собой то или иное отклонение от политии. С другой стороны, сама полития, по Аристотелю, является как бы смешением олигархии и демократии. Этот элемент политии (объединение интересов зажиточных и неимущих, богатства и свободы) имеется в большей части государств, т. е. вообще характерен для государства как политического общения. Из неправильных форм государства тирания -- наихудшая. Резко критикуя крайнюю демократию, где верховная власть принадлежит демосу, а не закону, Аристотель с одобрением характеризует умеренную цензовую демократию, основанную на примирении богатых и бедных и господстве закона. Отсюда -- высокая оценка им реформ Солона. Полития как лучшая форма государства соединяет в себе лучшие стороны олигархии и демократии, но свободна от их недостатков и крайностей. Полития-- «средняя» форма государства, и «средний» элемент в ней доминирует во всем: в нравах -- умеренность, в имуществе -- средний достаток, во властвовании -- средний слой. «Государство, состоящее из «средних» людей, будет иметь и наилучший государственный строй». Основную причину возмущений и переворотов в государстве Аристотель видит в отсутствии подлежащего равенства. Перевороты оказываются следствием нарушения относительного характера равенства и искажения принципа политической справедливости, требующего в одних случаях руководствоваться количественным равенством, в других -- равенством по достоинству. Так, демократия основывается на том принципе, что относительное равенство влечет за собой и абсолютное равенство, а олигархия исходит из принципа, будто относительное неравенство обусловливает и неравенство абсолютное. Подобная ошибочность в исходных принципах государственных форм и ведет в дальнейшем к междуусобицам и мятежам. В ходе обоснования своего идеального проекта наилучшего государства Аристотель отмечает, что это -- логическое построение и здесь «нельзя искать той же точности, какую мы вправе предъявлять к наблюдениям над фактами, доступными исследованию путем опыта». Население лучшего государства должно быть достаточным и легко обозримым. Территория лучшего государства должна быть одинаково хорошо ориентирована по отношению к морю и материку. Территория, кроме того, должна быть достаточной для удовлетворения умеренных потребностей. |