Расстройства системы крови могут быть следующих видов: 1) первичные (развиваются в результате прямого повреждения различных звеньев самой СК) и вторичные (возникают при заболеваниях и патологических процессах других систем и органов организма); 2) наследственные (развиваются по доминантному, по рецессивному и сцепленно с Х-хромосомой типам) и приобретенные (которые могут быть двух видов: врожденными, т.е. приобретенными внутриутробно и приобретенными в постнатальный период онтогенеза); 3) органические и функциональные; 4) обратимые и необратимые; 5) острые и хронические; 6) количественные и качественные.

22.3. Основные типовые формы патологии системы крови

К ним относятся расстройства: 1) общего объема крови и соотношения форменных элементов и плазмы крови; 2) системы красной крови, 3) системы

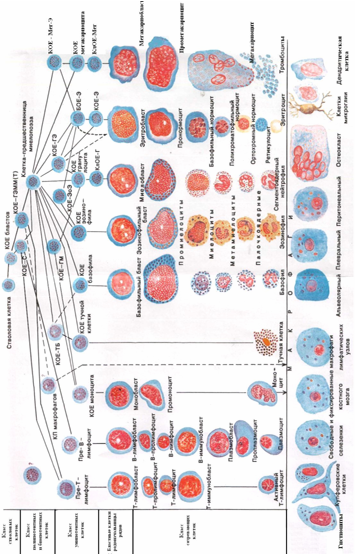

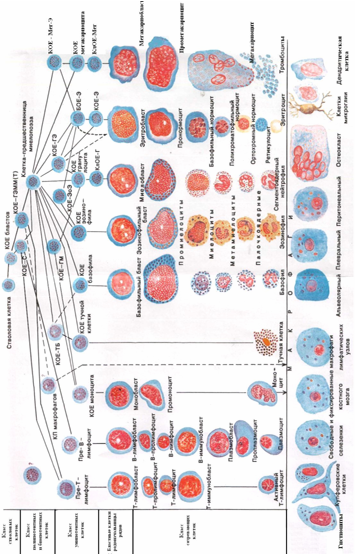

Схема 22-1. Современная схема кроветворения А.И. Воробьева и

И.Л. Черткова (рисунок М.Г. Абрамова)

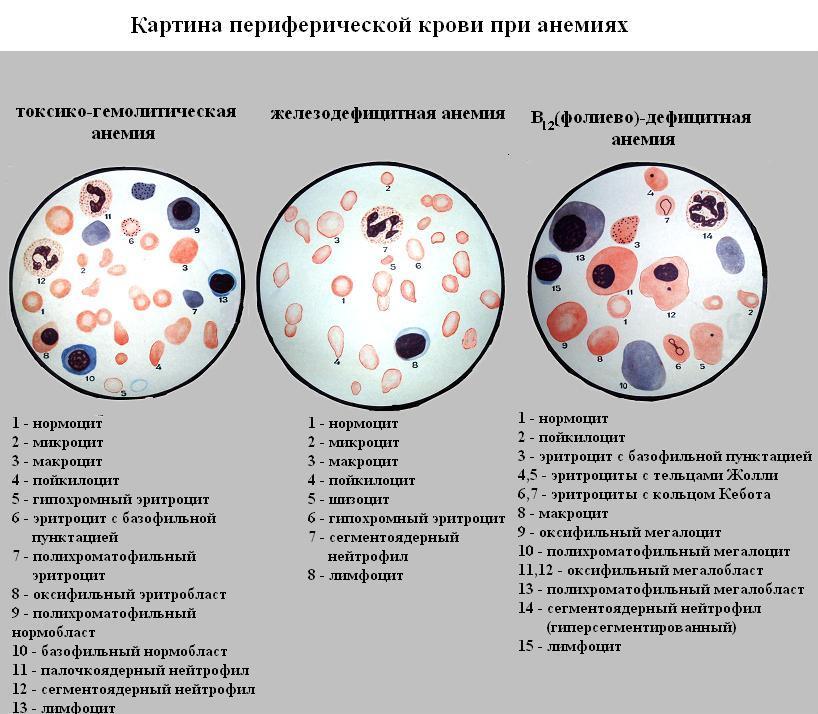

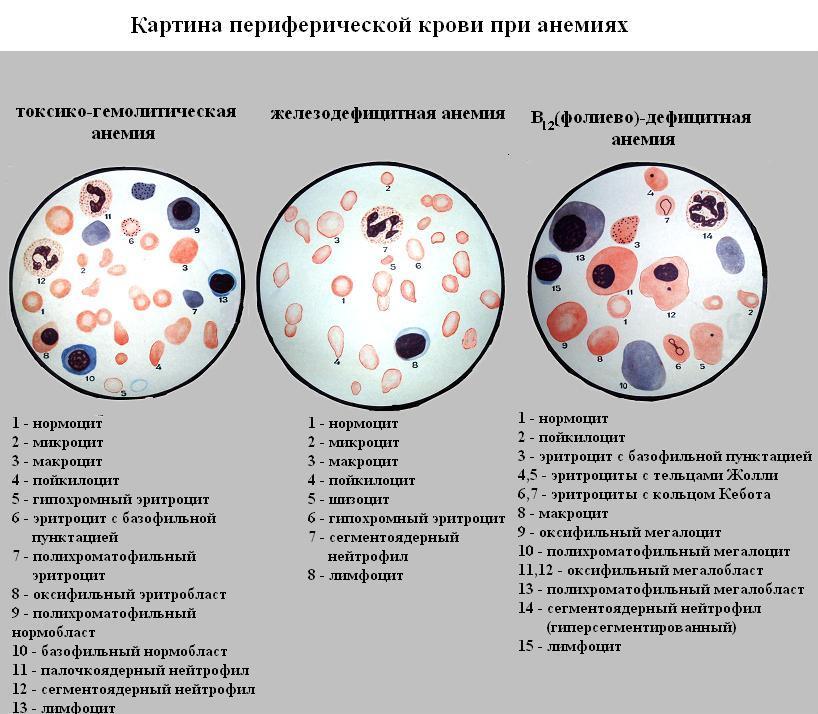

Рис. 23-1. Основные патологические формы эритроцитов

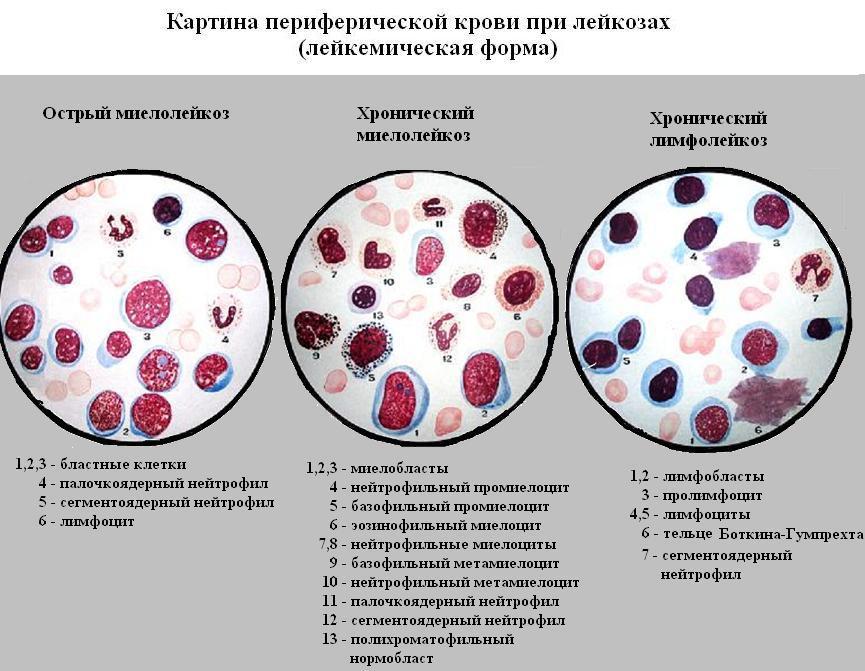

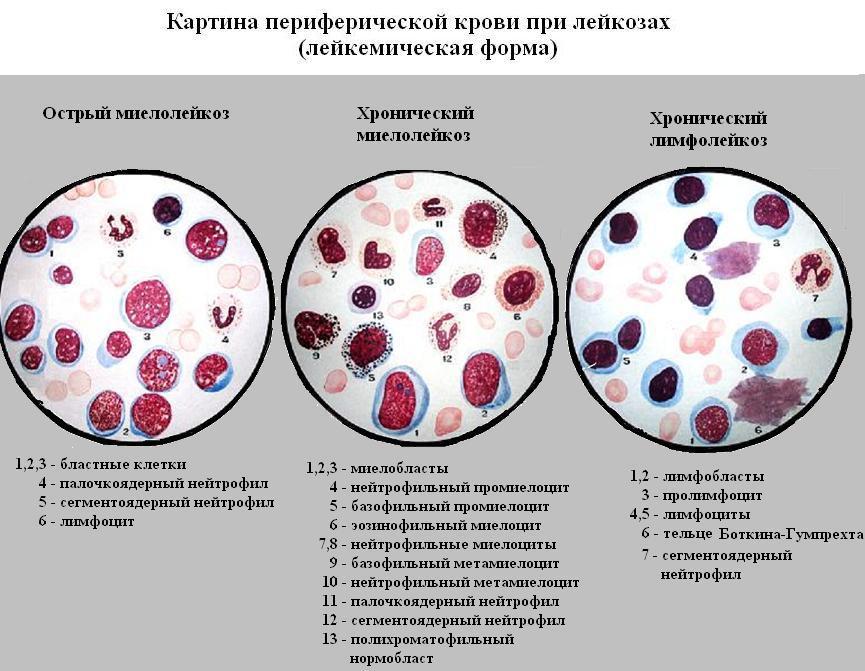

Схема 23-5

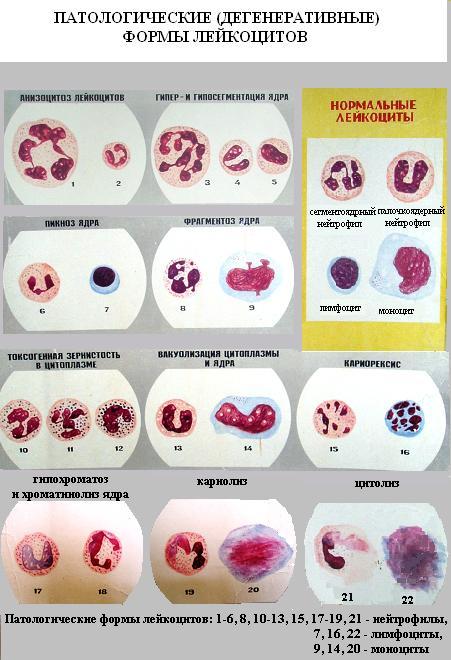

Схема 25-1

Схема 24-1  белой крови; 4) системы тромбоцитов, 5) системы гемостаза (свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем крови). Эти расстройства могут быть как изолированными, так и сочетанными. 22.4. Особенности патологии системы крови

Разнообразные виды и проявления нарушений СК определяются, главным образом, этиологией, патогенезом и клиникой патологического процесса или заболевания как органов СК, так и других органов и систем организма.

В большой степени особенности патологии СК зависят от: 1) прямого или опосредованного повреждения тех или иных звеньев СК, прежде всего, кроветворных клеток различной степени зрелости либо их активаторов или ингибиторов; 2) высокой реактивности и повреждаемости СК, прежде всего, в силу высокой митотической активности гемопоэтической ткани; 3) расстройств синтеза, действия и инактивации гемопоэтинов (эритро-, лейко- и тромбоцитопоэтинов); 4) наследственных расстройств деятельности СК (в силу зависимости размножения клеток гемопоэтической ткани от их генетической детерминированности; 5) расстройств нервной, эндокринной и иммунной регуляторных систем; 6) нарушений количества и соотношений макро- и микроэлементов, воды, витаминов, энзимов, рН (определяющего кислотно-основное состояние внутренней среды организма), ФАВ внутри и вне клеток, главным образом, в гемопоэтической ткани; 7) метаболических (пластических и энергетических) расстройств СК и др. систем организма; 8) морфологических ( на разных уровнях организации организма) изменений СК и других систем организма; 9) функциональных нарушений СК и других систем организма.

22.5. Нарушения объема крови и соотношения форменных элементов

и плазмы крови

Нарушения общего объема крови (ООК) и соотношения форменных элементов и плазмы крови могут возникать при разнообразных патологических процессах и заболеваниях, как самой СК, так и других физиологических и функциональных систем организма.

ООК может снижаться (при этом развивается гиповолемия) и повышаться (развивается гиперволемия).

Как гипо-, так и гиперволемия могут быть трех видов: 1) простая (нормоцитемическая), 2) олигоцитемическая и 3) полицитемическая. При простой форме нарушений ООК соотношение форменных элементов и плазмы крови не изменено. Проявляется нормальной величиной гематокрита, (удельный вес форменных элементов в единице объема крови) колеблющегося от 38 до 48 ед (чаще от 42 до 45 ед). При олигоцитемической форме нарушений ООК соотношение форменных элементов и плазмы крови снижено. Проявляется снижением величины гематокрита (меньше нормы, то есть меньше 38 ед.) При полицитемической форме нарушений ООК соотношение форменных элементов и плазмы крови увеличено. Проявляется повышением величины гематокрита (больше нормы, то есть выше 45 ед).

Простая гиповолемия проявляется уменьшением ООК при нормальном гематокрите, развивается в первой (рефлекторной) стадии острой кровопотери. Олигоцитемическая гиповолемия проявляется уменьшением ООК при преимущественном уменьшении форменных элементов. Развивается в результате значительного разрушения или угнетения образования в костном мозге клеток крови (особенно эритроцитов). Полицитемическая гиповолемия проявляется уменьшением ООК при преимущественном уменьшении объема плазмы; развивается при дегидратации организма (рвота, диарея, полиурия, профузное потоотделение, выраженная плазмопотеря, обширные ожоги).

Простая гиперволемия проявляется увеличением ООК при нормальном гематокрите. Развивается при переливании большого объема донорской крови. Олигоцитемическая гиперволемия характеризуется увеличением ООК при сниженном гематокрите. Развивается при избыточном поступлении в организм жидкостей, введении плазмозамещающих растворов или уменьшении выведения жидкости из организма. Полицитемическая гиперволемия проявляется увеличением ООК при повышении гематокрита. Развивается при хронической гипоксии различного генеза, лейкемических лейкозах, эритремии и т.д.

Нарушения соотношения форменных элементов и плазмы крови могут наблюдаться не только при гипо- и гиперволемии, но и при нормоволемии. Например, олигоцитемическая нормоволемия наблюдается при массивном гемолизе эритроцитов, угнетении гемопоэза (главным образом эритропоэза), через несколько дней после острой кровопотери (в ее гидремическую стадию, за счет мобилизации вне- и, частично, внутриклеточной жидкости в сосудистое русло). Полицитемическая нормоволемия развивается при переливании эритроцитарной и лейкоцитарной массы после кровопотери.

Различают количественные и качественные расстройства системы красной крови (системы эритрона). Они могут быть обусловлены различными механизмами: 1) нарушением процесса эритропоэза (образования эритроцитов преимущественно в костном мозге, а также в печени, селезенке, желточном мешке); 2) расстройством процесса эритродиереза (разрушения эритроцитов преимущественно макрофагами (гистиофагами, моноцитами) селезенки, печени, костного мозга и других органов); 3) изменением соотношения между интенсивностью эритропоэза и эритродиереза; 4) нарушением (обычно повышением) выхода эритроцитов из сосудистого русла в результате наружной и внутренней кровопотери и кровоизлиянии; 5) перераспределением эритроцитов между сосудистыми регионами (в результате выброса этих клеток из депо либо их депонирования в соответствующих органах); 6) расстройствами гуморальной, гормональной, нервной, иммунной и генетической регуляторных систем.

Основные этапы нарушений процесса эритропоэза изложены выше (см. гл. 22) и их легко понять, исходя из анализа развития эритроидных клеток, представленного на схеме 22-1.

23.1. Качественные изменения эритроцитов крови

Качественные изменения эритроцитов обусловлены: 1) нарушением созревания эритроцитов в костном мозге, 2) расстройством (повышением или снижением) выхода эритроцитов из костного мозга, 3) патологией обмена веществ в эритроцитах, проявляющейся изменениями состава, структуры и функций этих клеток (например, расстройством КОС, снижением синтеза и активности энзимов и др., проявляющихся либо изменением количества нормального НbА; либо появлением и увеличением количества как фетального (НbF), так и аномальных типов Нb: HbВ, НbС, НbS и др.; либо нарушением соединения Нb с О2 , главным образом, из-за появления и увеличения НbСО2 и НbСО и патологических соединений Нb в виде МеtНb).

Качественные изменения эритроцитов при патологии проявляются:

- изменением в крови количества и соотношения эритроидных клеток физиологической регенерации (с сохранением нормобластического типа кроветворения в костном мозге). Последнее сопровождается:

1) увеличением, снижением или отсутствием в крови количества безядерных эритроидных клеток разной степени зрелости (ретикулоцитов - полихроматофильных эритроцитов), то есть, гиперрегенерацией, гипорегенерацией или арегенерацией клеток эритроидного ряда. В норме ретикулоциты постоянно циркулируют в крови, где они за 1,5-2 суток дозревают до нормоцитов; здесь их количество колеблется от 0,2 до 1,2% (то есть, отмечается норморегенерация);

2) появлением и увеличением в крови ядросодержащих эритроно- рмобластов (оксифильных, полихроматофильных и базофильных), пронормобластов и даже эритробластов;

- появлением и увеличением в крови эритроидных клеток патологической регенерации (нормобластический тип кроветворения заменяется на мегалобластический, что сопровождается возрастанием количества макроцитов, мегалоцитов и мегалобластов);

- возникновением и увеличением дегенеративно измененных клеток красной крови, проявляющих в виде:

- патологического анизоцитоза (более 20 % клеток отличается от нормального размера, увеличивается число макроцитов (более 8,5 мкм), мегалоцитов (более 12 мкм) и/или микроцитов (менее 6,5 мкм);

патологического пойкилоцитоза (отмечаются изменения нормальной формы, толщины, объема клеток. В отличие от нормального двояковогнутого диска с центральным просветлением (толщина в центре составляет 1 мкм, по периферии 2,4 мкм) при патологии красной крови обнаруживаются пойкилоциты, представленные на рисунке 23-1.

Пойкилоциты - это эритроциты со следующими изменениями их формы: овалоциты (овальные), сфероциты (круглые), лептоциты или анулоциты (уплощенные), дакроциты (в виде падающей капли), эхиноциты или “ежикоциты” (содержат 10-30 одинаковых отростков), акантоциты (содержат 5-10 неодинаковых выростов), стоматоциты (в форме ротового отверстия), кодоциты (хвостатые), дрепаноциты (серповидные), клетки мишени, фрагментированные эритроциты (кератоциты, имеющие повреждение в одном месте; шизоциты, имеющие повреждения в нескольких местах) и др. Следует напомнить, что к факторам, определяющим форму эритроцитов, относятся: 1) структура и свойства плазматической мембраны, 2) структура и свойства гемоглобина, 3) характер и интенсивность метаболизма (синтез макроэргов; 2,3-дифосфоглицерата; восстановление глутатиона в пентозофосфатном цикле; процессы аэробного и анаэробного гликолиза и др.);

изменения нормальной окраски эритроцитов (может сопровождаться повышением окрашиваемости - гиперхромия, снижением окрашиваемости - гипохромия, неравномерностью окрашиваемости - анизохромия, что зависит от количества Нb и различных его соединений и их неравномерного распределения в эритроците);

появления патологических включений (телец Жолли - остатков ядер, колец Кебо (Kebot) - остатков оболочек ядер, телец Гейнца - денатурированных фрагментов осевшего в виде кристалликов гемоглобина, базофильной зернистости (пунктации) цитоплазмы) и др.

23.2. Количественные нарушения эритроцитов в крови

Количественные нарушения эритроцитов проявляются как увеличением (эритроцитозом), так и снижением (эритропенией, анемией) числа эритроцитов в крови, которые могут быть абсолютными и относительными.

|

Скачать 7.82 Mb.

Скачать 7.82 Mb.