биофапмация. БИОФАРМАЦИЯ УЧЕБНИК (1). Учебник для студентов фармацевтических вузов и факультетов Под редакцией академика

Скачать 0.71 Mb. Скачать 0.71 Mb.

|

|

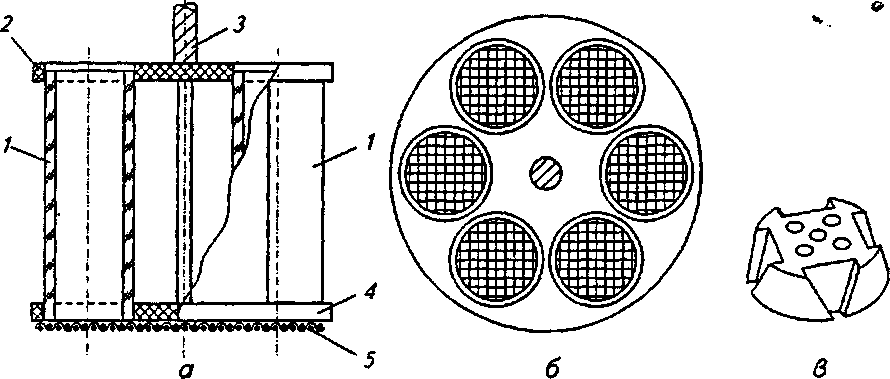

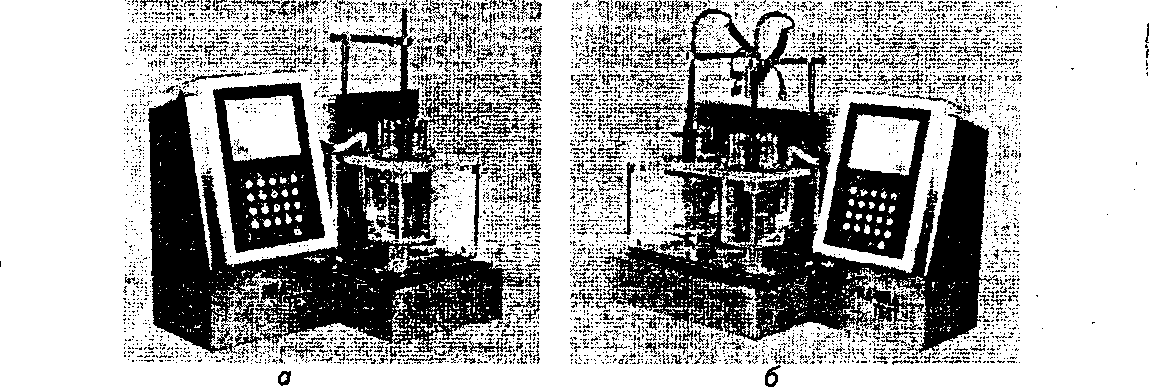

ГЛАВА ФАРМАК0-ТЕХНОЛ0ГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАСПАДАЕМОСТИ', РАСТВОРЕНИЯ И ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ Биодоступность лекарственных препаратов (ЛП) зависит от распадаемости, растворения и высвобождения лекарственных веществ (ЛВ) из лекарственной формы, поэтому оценка указанных фармако-технологических параметров является обязательной при разработке состава новых препаратов, а также при контроле их качества на производстве. В идеальном случае процесс распадаемости, растворения и высвобождения необходимо исследовать с помощью таких фармако-технологических методов, которые давали бы результаты, сопоставимые с методами in vivo. Однако это удается осуществить лишь частично. Совершенно ясно, что исследования in vivo не могут быть использованы для массовой оценки качества лекарственных форм. Для этих целей нужны простые, быстрые, точные методы in vitro, которые позволяют при необходимости проводить многократ* ные исследования. 4.1. РАСПАДАЕМОСТЬ ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ Распадаемость — это способность таблеток и капсул превращаться в частицы лекарственных и вспомогательных веществ при соприкосновении с водой (пищеварительными соками). Разработка методов распадаемости началась в 20—30-х годах XX века. В Фармакопее США изменения в методике были сделаны в XVI издании (I960), а в Фармакопее СССР — в IX издании в 1961 году. В настоящее время тест «Распадаемость» принадлежит к стандартным способам оценки ка- 4.1. Распадаемостьтвердыхлекарственныхформ 101 чества твердых лекарственных препаратов и включен во все современные фармакопеи мира, в том числе и Государственную фармакопею Украины (ст. 2.9.1 и 2.9.2, с. 151). » <» При разработке методов распадаемости учитывались такие параметры, как характер и количество среды, поверхностное натяжение и вязкость, температура, способ смешивания. В данном случае возможна корреляция результатов опытов in vitro и in vivo, проводимых при температуре 37 °С с использованием искусственной пищеварительной жидкости с различным рН и различными образцами, имитирующими перистальтические движения пищеварительного тракта. Приборы и методы оценки распадаемости в соответствии с тем, изменяется или нет взаиморасположение образцов и среды, можно разделить на динамические и статические. Общим для этих методов является наблюдение за распада-емостью таблетки или капсулы в испытуемой среде с* одновременным перемешиванием. Испытание на распадаемость позволяет определить, распадаются ли таблетки или капсулы в пределах установленного времени, когда они помещены в жидкую среду в экспериментальных условиях. 4.1.1. СТАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ С точки зрения техники исполнения, статические методы очень просты. Суть методики заключается в следующем: таблетку помещают на сито, а временем распадаемости считают время, необходимое на то, чтобы частицы ра,с- с павшейся таблетки прошли через сито. Основной недостаток этого метода заключается в том, что отдельные частицы распавшейся таблетки остаются на сите, ячейки которого забиваются клейкими вспомогательными веществами. В связи с этим определение времени распадаемости является неточным. Поэтому было предложено использование различных индикаторных приспособлений, например иглы с определенной нагрузкой и проволочной петли, которая давит на образец таким образом, что после его распада игла проходит через сито и сигнализирует об окончании процесса. Разработка статических методов определения распадаемости стала первым шагом на пути создания современных 102 Глава 4. Методыоценкираспадаемости, растворенияивысвобожденияЛВ методов фармако-технологических исследований лекарственных препаратов. В дальнейшем активное развитие получили динамические методы определения распадаемости. 4.1.2. ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ К динамическим относятся методы, разработанные еще для пилюль. Из них следует упомянуть метод Затуредкого, который с помощью циркуляции жидкости устранил трудности, связанные с задержанием частиц на сите. Необходимо отметить, что автор уже в 1947 году искал соответствие между временем распадаемости пилюли in vitro и in vivo. В современных динамических методах используются, как правило, движения образца в неподвижной жидкости (круговые, колебательные, поступательные). Методы с равномерным вращательным движением образцов. Для определения используют устройства с цилиндрическим проволочным барабаном, который вращается в опытной жидкости. Вращение — медленное, до б об/мин, что соответствует движению соков в желудке. Для улучше^, ния прохождения через сито частиц распавшейся таблетки в барабан вкладывают стеклянные палочки. Методы с колебательным движением образца. Для определения используют устройство с проволочным барабаном из кислотоустойчивого материала, который в верхней части может быть открытым, то есть в него удобно вкладывать испытуемые образцы. Барабан выполняет не вращательное, а колебательное движение приблизительно до угла 85° с частотой б циклов/мин. Подобное движение больше соответствует перистальтическим движениям желудочно-кишечного тракта, а таблетка никогда не падает резко, что не удается предотвратить в процессе вращения. Методы с периодическим движением образца. Для оп* ределения используют вращающиеся пробирки. Таблетку вкладывают в пробирку, наполненную опытной жидкостью. Скорость вращения должна быть такой, чтобы падающая таблетка не коснулась дна пробирки. Опыт проводят параллельно в пяти пробирках. К недостаткам этого метода относятся трудность поддержания постоянной температуры в процессе опыта и помутнение, образующееся при непрерывном перемешивании содержимого. Поэтому был предложен 9 Ч.. 4. /. Распадаемостьтвердыхлекарственныхформ 103 ряд усовершенствований. Например, пробирку закрепляли в термостате, а для устранения погрешностей при наблюдении за помутневшей жидкостью содержимое пробирки по истечении 15 мин процеживали через сито, на котором должен оставаться нераспавшийся или нерастворившийся осадок. В других устройствах изменение положения образцов достигается размещением их на сите, которое периодически совершает поступательные движения. Наиболее известным и практичным является устройство, принятое Фармакопеей США (изд. XIV), которое приводится и в последующих изданиях. Поскольку устройство получило рае-пространение во всем мире, его можно рассматривать как международный стандарт. В ГФУ приведено описание такого устройства (рис. 4.1). Рабочая часть указанного прибора состоит из жесткой корзинки с сетчатым дном, поддерживающей шесть цилиндрических стеклянных трубок 1. Каждая трубка снабжена цилиндрическим диском (рис. 4.1, в) из прозрачной пластмассы. Стеклянные трубки удерживаются вертикально сверху и снизу двумя накладными прозрачными пластмассовыми пластинами 2 и 4. Ш  Ряс. 4.1. Устройство прибора для определения распадаемос ти таблеток и капсул (по ГФУ): а — вид сбоку; б — вид сверху; в — пластмассовый диск v 9 К нижней поверхности нижней пластины прикреплена сетка 5 из нержавеющей стальной проволоки. Пластины удерживаются жестко вертикальными металлическими стержнями по окружности. 104 Глава 4. Методыоценкираспадаемости, растворенияивысвобожденияЛВ Еще один металлический стержень 3 прикреплен к центру верхней пластины, что позволяет прикрепить корз.инк'у к механическому устройству, которое может поднимать и опускать ее плавно с постоянной частотой в пределах 28— 32 циклов/мин на расстояние от 50 до 60 мм. Корзинку помещают в жидкость, указанную в соответствующей АНД, в подходящем сосуде (в стакане вместимостью 1 л). Объем жидкости должен быть таким, что, когда корзинка находится в крайнем верхнем положении, сетка должна быть, как минимум, на 15 мм ниже поверхности жидкости; когда же корзинка находится в самом нижнем положении, сетка должна быть на 25 мм выше дна сосуда, а верхние открытые концы стеклянных трубок — над поверхностью жидкости. Температуру жидкости от 36 до 38 °£ поддерживают с помощью подходящего устройства. Конструкция корзинки может изменяться при условии соблюдения указанных выше требований для стеклянных трубок и проволочной сетки. Методика (ГФУ, с. 151). В каждую из шести трубок помещают одну таблетку или капсулу и, если указало, диск; опускают корзинку в сосуд с жидкостью, указанной в общих статьях и АНД. Включают прибор, по истечении указанного времени корзинку вынимают и исследуют состояние таблеток. Препарат выдерживает испытание, если распались все таблетки или капсулы. Испытание на распадаемость выдержано, когда на сетке: а) нет остатка; б) есть остаток, состоящий из мягкой массы, не имеющей ощу тимо твердого несмачиваемого ядра; в) есть только фрагменты покрытия (таблетки) или только фрагменты оболочки на сетке, или, если были использованы диски, фрагменты оболочки, прилипшие к нижней поверхности диска (капсулы). Определенными недостатками данного прибора можно назвать наличие вкладышей в трубках, которые существенно ускоряют распад таблеток и капсул, а также интенсивное движение корзинки, которое не соответствует перистальтическим движениям ЖКТ (движение корзинки должно быть более медленным, а амплитуда перемещений — короче). Вместе с тем прибор удобен в использовании, позволяет учитывать физико-химические процессы, происходящие 4.7. Распадаемостьтвердыхлекарственныхформ 105 в организме, и дает воспроизводимые результаты. Поэтому на данный момент он широко применяется в научно-исследовательских работах и для контроля качества лекарств в фармацевтической промышленности. Из перечня современного оборудования для определения распадаемости таблеток и капсул следует отметить приборы производства PharmaTest (Германия), модели-PTZ Auto, которые возможно использовать для определения распадаемости таблеток и капсул в соответствии с фармакопеями США, Германии, Великобритании и Европейского Союза (рис. 4.2). Модель PTZ Auto содержит качающий механизм, рабо чий сосуд, встроенный циркулярный термостат с интерва лом 25—40 °С и точностью ±0,5 °С, клавиатуру для ввода параметров, ЖК-дисплей, таймер, внешний температурный датчик для измерения температуры в бане или сосуде, плек сигласовую водяную баню, устройство для освещения бани, укомплектованную корзинку с шестью дисками и стеклян ный стакан вместимостью 1 л. ч. 9  Рис. 4.2. Прибор для определения распадаемости таблеток I и капсул производства PharmaTest (Германия): а — модель PTZ Auto; б — модель PTZ Auto 2EZ > Модель PTZ Auto 2EZ представляет собой полностью автоматизированную версию прибора PTZ Auto с усовершенствованной электроникой и корзинами РТ-МКТ. Двойной анализатор поддерживает независимую работу каждой корзины, что позволяет максимально точно определить время распада каждого образца в корзине. Анализатор управляет лифтом, что существенно облегчает изменение испытательной среды. ч С 1 106 Глава 4. Методыоценкираспадаемости, растворенияивысвобожденияЛВ Модель PTZ Auto 2EZ содержит три рабочих сосуда, два RS-232 интерфейса для внешнего контроля и передачи данных и внешний контролер PTZ-K МКК. Высокопроизводительной системой из данного ряда моделей является PTZ Auto 4EZ, применяемая при проведении непрерывного тестирования. Она содержит четыре корзины РТ-МКТ, производит автоматическое измерение температуры среды и бани, автоматическую регистрацию точки распада, а тщ-же выдачу полного отчета о проведении испытания. ч 4.2. РАСТВОРЕНИЕ И ЕГО КИНЕТИКА Определение распадаемости твердых лекарственных форм не позволяет в полной мере сделать вывод о высвобождении лекарственных веществ из распавшихся лекарственных форм и вследствие этого является малоподходящим для оценки биологической доступности лекарств. К числу более надежных методов оценки качества ле карств, благодаря которым исключается их терапевтическая неадекватность, относятся методы по определению скорости растворения лекарственных веществ. v Под степенью растворения твердой дозированной формы понимают количество (долю) действующего вещества в процентах, которое должно перейти в раствор за определенный промежуток времени. Методы оценки растворения лекарственных веществ незаменимы при сравнении различных лекарственных форм одного и того же вещества и при контроле качества в производственном процессе. Во время растворения происходят два процесса: высвобождение молекул из кристаллических связей и их диффузия в растворитель. Скорость растворения представлена временем, необходимым на освобождение молекулы из кристаллической связи, и временем, необходимым на диффузию. Ее можно вычислить по следующему уравнению: dmK>D = 0-(Cs-С), dtD + K+h где dm/dt— количество вещества, переходящее в раствор за единицу времени; 4.2. Растворение и его кинетика 107 К— константа скорости; О — поверхность растворенного вещества; Cs— насыщенная концентрация данного вещества; С — концентрация данного вещества в определенное время; D— коэффициент диффузии; h— толщина диффузионного слоя. Во время растворения поверхностный и диффузионный процессы не находятся в равновесии. Уравнение растворения позволяет выводить и определять параметры, от которых зависит скорость растворения. К таким параметрам относятся температура, растворимость, поверхность, вязкость. Влияние температуры при определении скорости рартвс?-рения проявляется в том, что все испытания проводятся при одинаковой температуре (37 °С). Под растворимостью понимается концентрация растворенного вещества в насыщенных растворах при определенной температуре. Растворимость лекарственных веществ приводится в фармакопеях и учебниках. Растворимость слабых электролитов меняется с изменением рН. Для слабых кислот скорость растворения растет с увеличением рН, а для слабых оснований — падает. Растворимость солей отличается от растворимости соответствующих кислот или оснований. Например, натриевые и калиевые соли слабых кислот, так же как и соли сильных кис-лот со слабыми основаниями, растворяются лучше,4 чем свободные кислоты или основания. Объясняется это буферной мощностью диффузионного слоя. Растворение прямо пропорционально величине поверхности кристаллов. Установлено, что диффузионный слой, который образуется возле кристаллов, имеет приблизительно ту же величину, что и их радиус. Растворение начинается со смачивания поверхности кристаллов. Смачиваемость представлена разницей между поверхностным натяжением кристаллов и поверхностным натяжением растворителя, а это является функцией угла соприкосновения, который сжимает растворитель между кристаллом и воздухом. Если этот угол меньше 50°, терема* чивание положительно, и оно тем больше, чем меньше угол. Если поверхность легко смачивается, растворение протекает быстрее. Если растворитель имеет одинаковый с поверх- 108 Глава 4. Методыоценкираспадаемости, растворенияивысвобожденияЛВ ностью кристаллов заряд, то они отталкиваются друг от друга, поэтому скорость растворения уменьшается. Помимо смачиваемости, здесь проявляется также фактор образования поверхности кристаллов. Смачиваемые кристаллы правильной структуры будут растворяться медленнее, чем несмачи-ваемые кристаллы с отклонениями в решетке. Однако, если кристаллы с деформацией решетки хорошо смачиваемы, то они будут растворяться существенно быстрее, чем смачиваемые кристаллы с правильной решеткой, что только подтверждает значение поверхностного натяжения. Изменения в величине поверхности кристаллов при управлении скоростью растворения на практике использу ются очень часто (при микронизированных лекарственных веществах достигается хорошая абсорбция, и дозу можно уменьшать без снижения терапевтической концентрации в крови). _ » Растворение протекает тем быстрее, чем меньше будет вязкость диффузионного слоя. Приведенное уравнение растворения пренебрегает влиянием перемешивания, а исходит из предположения константного смачивания. Точно определить влияние скорости перемешивания невозможно, поскольку необходимо учитывать плотность, величину и вид кристаллов твердого вещества, вязкость, количество и температуру жидкой фазы, вид мешалки и смесителя, способ циркуляции и другие факторы. То есть скорость перемешивания и зависящие от нее параметры должны поддерживаться константно. Кроме того, предполагается, что растворение происходит на поверхности; эффект перемешивания растворителя в каждой области кристаллов одинаковый, кристаллы при растворении сохраняют свой вид; и форма кристаллов — шарообразная. 4.2.1. МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА Для определения скорости растворения было разработано множество методов и устройств (с этой целью могут также использоваться и устройства по определению распадаемости). Устройства и методы исследования растворения должны отвечать следующим условиям: 9 Ч- 4.2. Растворение и его кинетика 109 вид, размеры и положение каждой отдельной части устройства должны быть точно определены; устройство должно быть относительно простым, не сложным в обслуживании, приспосабливаемым к изменяющимся условиям опыта, а при повторном опыте должно давать воспроизводимые результаты; процесс растворения, протекающий в устройстве, должен коррелировать с процессом абсорбции in vivo; устройство должно быть управляемым, обеспечивать изменение скорости, равномерное нетурбулентное перемешивание; конструкция прибора должна позволять вкладывание образцов в растворитель при работающем устройстве и поддержание их в неизменном положении, при котором образцы полностью погружены в раствор. В процессе растворения образец должен подвергаться только минимальному механическому воздействию для поддержания стандартных условий своей микросреды; посуда для растворения должна быть закрытой, чтобы не испарялся растворитель, и прозрачной, что облегчает наблюдение за процессом растворения. Растворитель должен иметь стандартный состав; устройство должно быть пригодным для распадающихся, нераспадающихся, флотационных, а также мелко измельченных твердых лекарственных форм. Дисковый метод. Этот метод пригоден для определения фактической скорости растворения. Метод был многократно модифицирован, причем предложенные изменения касались частоты вращения, вида рукояти для крепления образца и регулировки движения растворителя. В данном методе таблетка крепится парафином к акриловой рукояти (диску), и с растворителем соприкасается только одна поверхность таблетки. Рукоять с пробои*вра-щается в сосуде, содержащем 200 мл растворителя, при температуре 37 °С. Число оборотов — 300 или 400 в минуту. Метод с использованием лабораторного стакана. В этом методе используется 250 мл растворителя, подогретого до температуры 37 °С. Перемешивание обеспечивается пропеллерной мешалкой, расположенной по центру. Число оборотов — 60 об/мин. 9 |