172 вопрос новая нумерация. В спинном мозге различают пространства

Скачать 1.62 Mb. Скачать 1.62 Mb.

|

|

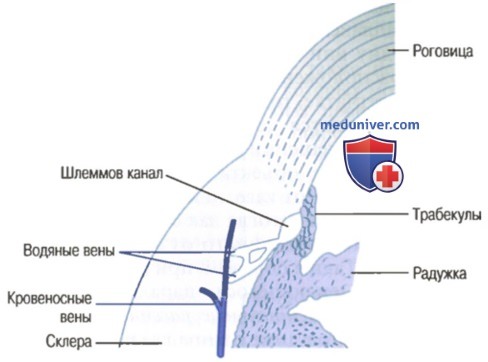

Двухмерно-пространственное чувство — чувство локализации укола, прикосновения, узнавание написанных на коже знаков и букв. Билет 63 СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ АССОЦИАТИВНОЙ КОРЫ .Области коры, непосредственно не связанные с регуляцией движений или анализом сенсорной информации, именуются ассоциативной корой. В этих специализированных зонах образуются ассоциативные связи между различными областями и отделами мозга и интегрируется поступающая от них информация. Ассоциативная кора обеспечивает такие сложные функции, как научение, память, речь и мышление. Сознание - это состояние (механизм), при котором человек отдает себе отчет в том, что происходит с ним самим и в окружающем его мире. Сознание как механизм можно оценить лишь через психическое отражение, с помощью которого проявляется личность.Таким образом, сознание - это высший уровень психического отражения действительности, присущий только человеку как общественно-историческому лицу. Чтобы оценить гипнотическое состояли сознания (гипноз) , нужно разобраться в самой структуре сознания. Сознательная деятельность человека представлена совокупностью чувственных, мыслительных, эмоциональных, волевых и мнестических компонентов, каждый из которых выполняет собственною функцию. Перцепция и мышление, согласно теории отражения, является первым блоком сознания, основным "поставщиком" и преобразователем информации о мире в структуре сознания и является системой "ощущение - восприятие - представление - мышление", которая описана выше. Эмоциональный компонент (эмоции). Можно положительно или отрицательно относиться к событиям, судить о вкусной пище или запахе, убеждать, спорить, переживать, находиться в состоянии ревности, испытывать радость. Этими и другими эмоциями насыщена вся жизнь человека. Как и первый компонент сознания, второй блок (эмоции) выражает очень сложную гамму отношений личности к миру, к другим людям и к самому себе. Волевая регуляция (воля) деятельности необходима в том случае, когда человек должен сделать выбор или принять решение Воля ориентирует человека в экстремальных и критических ситуациях, регулирует его поведение. Мнестические процессы (память), будучи четвертым блоком сознания, обеспечивают успешную работу, содержат информацию о прошлом опыте Билет 64 ОРГАН ЗРЕНИЯ В ФИЛОГЕНЕЗЕ У позвоночных в формировании глаза принимают участие не только клетки покровного эпителия и мезодермы, но и нейроэктодермальные клетки, из которых образуется головной мозг. По мере усложнения общего строения организма под влиянием изменяющихся условий внешней среды возникает связь глаза с головным мозгом, совершенствуется зрительная функция, появляется возможность точного восприятия предметов окружающего мира. Орган зрения обретает защитный аппарат в виде век и слезных органов (рис. 2.1е). Глаз человека как парный орган сформировался в процессе эволюции и является периферической частью зрительного анализатора. Отдельно сформировались проводящие пути, включающие зрительные нервы, хиазму и два зрительных тракта. Третья важнейшая часть зрительного анализатора человека возникла в виде подкорковых центров и корковых образований в затылочной доле большого мозга, в области ее шпорной борозды. Зрительный анализатор человека воспринимает световую энергию в диапазоне от 380 до 800 нм, определяет направление света, его энергию, спектральный состав и поляризацию световых волн в указанном диапазоне. В филогенетическом аспекте самой первой, наиболее древней функцией органа зрения является светоощущение, наиболее сложной – психофизиологическая функция бинокулярного зрения. В процессе эволюции она появилась позднее других зрительных функций и отмечается только у приматов. Этому способствовала анатомическая особенность строения черепа – два глаза расположены в одной фронтальной и одной горизонтальной плоскостях. Поля зрения правого и левого глаза стали совмещаться. Развитие и совершенствование зрительного анализатора человека происходили в процессе эволюции на протяжении тысячелетий (филогенетическое развитие) и осуществляются в индивидуальном эмбриогенезе на основе общего биогенетического закона (онтогенетическое развитие). Билет 65 ОРГАН ЗРЕНИЯ ЭМБРИОГЕНЕЗ

Билет 66 ОРГАН ЗРЕНИЯ ОБШИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКАИ ФУНКЦ. РОЛЬ ЕГО ОБОЛОЧЕК Глазное яблоко представляет собой шаровидное тело, заложенное в глазнице. В глазном яблоке можно различать передний полюс, соответствующий наиболее выпуклой точке роговицы, и задний, находящийся латерально от выхода зрительного нерва. Прямая линия, соединяющая оба полюса, носит название оптической, или наружной, глазной оси, axisbulbiexternus. Часть ее между задней поверхностью роговицы и сетчаткой называется внутренней глазной осью. Последняя перекрещивается под острым углом с так называемой зрительной осью, axisopticus, которая идет от рассматриваемого предмета через узловую точку к месту наилучшего видения в центральной ямке ретины. Линии, соединяющие оба полюса по окружности глазного яблока, образуют меридианы, а плоскость, перпендикулярная оптической оси,— глазной экватор, разделяющий глазное яблоко на переднюю и заднюю половины. Горизонтальный диаметр экватора несколько короче наружной глазной оси (последняя равна 24 мм, а первый — 23,6 мм), вертикальный диаметр его еще меньше (23,3 мм). Внутренняя глазная ось в нормальном глазу равняется 21,3 мм, в глазах близоруких (миопов) она длиннее, а в глазах дальнозорких (гиперметропов) короче I. Фиброзная оболочка, tunicafibrosabulbi, облегая снаружи глазное яблоко, играет защитную роль. В заднем, большем своем отделе она образует склеру, а в переднем — прозрачную роговицу. Оба участка фиброзной оболочки отделяются друг от друга неглубокой циркулярной бороздкой, sulcussclerae. 1. Склера, sclera, состоит из плотной соединительной ткани и имеет белый цвет. Передняя часть ее, видимая между веками, известна в обыденной жизни под именем глазного белка. На границе с роговицей в толще склеры проходит круговой венозный синус, sinusvenosussclerae. Так как свет должен проникнуть до лежащих внутри глазного яблока светочувствительных элементов сетчатки, то передний отдел фиброзной оболочки становится прозрачным и превращается в роговицу. 2. Роговица, cornea, являющаяся непосредственным продолжением склеры, представляет собой прозрачную, округлую, выпуклую кпереди и вогнутую сзади пластинку, которая наподобие часового стекла вставлена своим краем, limbuscorneae, в передний отдел склеры II. Сосудистая оболочка глазного яблока, tunicavasculosabulbi, богатая сосудами, мягкая, темноокрашенная от содержащегося в ней пигмента оболочка, лежит тотчас под склерой. В ней различают три отдела: собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужку. 1. Собственно сосудистая оболочка, choroidea, является задним, большим отделом сосудистой оболочки. Благодаря постоянному передвижению choroidea при аккомодации здесь между обеими оболочками образуется щелевидное лимфатическое пространство, spatiumperichoroideale. 2. Ресничное тело, corpusciliare, — передняя утолщенная часть сосудистой оболочки, располагается в форме циркулярного валика в области перехода склеры в роговицу. Задним своим краем, образующим так называемый ресничный кружок, orbiculusciliaris, ресничное тело непосредственно продолжается в choroidea. Место это соответствует 6га serrata сетчатки (см. ниже). Спереди ресничное тело соединяется с наружным краем радужки. Corpusciliare впереди от ресничного кружка несет на себе около 70 тонких, радиарно расположенных беловатого цвета ресничных отростков, processusciliares. 3. Радужка, или радужная оболочка, iris, составляет самую переднюю часть сосудистой оболочки и имеет вид круговой, вертикально стоящей пластинки с круглым отверстием, называемым зрачком, pupilla Источник: https://meduniver.com/Medical/Anatom/536.html MedUniver Билет 67 Орган зрения. Светопреломляющие среды глазного яблока. Оптическая система глаза. Светопреломляющие среды глазного яблока составляют прозрачное ядро глаза. Сюда относятся стекловидное тело, хрусталик и водянистая влага в передней и задней камерах. Первые два образования заполняют стекловидную камеру глазного яблока, camera vitrea bulbi.Стекловидное тело, corpus vitreum, снаружи покрыто тонкой прозрачной стекловидной мембраной, membrana vitrea, и занимает большую часть полости глазного яблока. Оно состоит из совершенно прозрачной студенистой массы, лишенной сосудов и нервов, — стекловидной стромы, stroma vitreum. В ее состав входят нежная сеть переплетающихся тонких волокон и богатая белками жидкость — стекловидная влага, humor vitreus. Передняя поверхность стекловидного тела обращена к задней поверхности хрусталика и несет на себе соответственно ее форме чашеобразную стекловидную ямку, fossa hyaloidea. К ней подходит стекловидный канал, canalis hyaloideus, представляющий собой остаток сосудисто-эмбриональной ткани. В канале иногда залегает артерия стекловидного тела, a. hyaloidea.Хрусталик, lens, имеет форму двояковыпуклой линзы. Задняя поверхность хрусталика, facies posterior lentis, более выпуклая, прилежит к стекловидному телу, а передняя поверхность, facies anterior lentis, обращена к радужке. Различают передний и задний полюсы хрусталика, polus anterior et posterior lentis, — наиболее выпуклые центральные точки передней и задней его поверхностей. Задняя камера глазного яблока, camera posterior bulbi, ограничена сзади передней поверхностью хрусталика, ресничным пояском и ресничным телом; впереди — задней поверхностью радужки. В полость задней камеры свободно свисают ресничные отростки. Задняя камера сообщается с пространствами пояска, spatia zonularia. Передняя камера глазного яблока, camera anterior bulbi, образована спереди задней вогнутой поверхностью роговицы, сзади — передней поверхностью радужки. Передняя и задняя камеры глазного яблока сообщаются между собой через зрачок. Билет 68 Орган зрения. Камеры глаза. Образование и отток водянистой влаги. Механизм аккомодации Аккомодация — это приспособительный механизм, обеспечивающий четкое видение предметов, находящихся на различном расстоянии от глаза. Задняя камера глазного яблока, camera posterior bulbi, ограничена сзади передней поверхностью хрусталика, ресничным пояском и ресничным телом; впереди — задней поверхностью радужки. В полость задней камеры свободно свисают ресничные отростки. Задняя камера сообщается с пространствами пояска, spatia zonularia. Передняя камера глазного яблока, camera anterior bulbi, образована спереди задней вогнутой поверхностью роговицы, сзади — передней поверхностью радужки. Передняя и задняя камеры глазного яблока сообщаются между собой через зрачок Водянистая влага формируется в глазу со средней скоростью 2-3 мкл/мин. По существу вся она секретируется ресничными отростками, представляющими собой узкие и длинные складки, выступающие из ресничного тела в пространство позади радужной оболочки, где связки хрусталика и ресничная мышца прикрепляются к глазному яблоку. Отток водянистой влаги от глаза. После образования водянистой влаги ресничными отростками она сначала течет (ток жидкости), как показано на первом рисунке выше, через зрачок в переднюю камеру глаза. Отсюда жидкость течет вперед к хрусталику и в угол между роговой и радужной оболочками и через сеть трабекул входит в шлеммов канал, который опорожняется во внеглазные вены. Рисунок ниже демонстрирует анатомические структуры этого иридо-корнеального угла, где видно, что пространства между трабекулами простираются на всем пути от передней камеры до шлеммова канала.  Билет 69 Мышцы глаза К наружным поперечно полосатым мышцам глазного яблока относятся четыре прямые и две косые мышцы: m.recti superior + inferior + medialis + lateralis m.obliqus superior et inferior При сокращении верхней и нижней прямой мышцы происходит перемещение зрачка в саггитальной плоскости вверх и вниз, при сокращении латеральной и медиальной во фронтальной плоскости влево и вправо При скоращении верхней косой мыщцы ось глаза перемещается вниз и латерально При сокращении нижней косой мышцы зрачок отводится вверх и латерально Сочетанная работа всех мышц глаза обеспечивает его вращение по окружности Билет 70 Орган зрения. Вспомогательные органы глаза (веки) их функциональное значение Веки (верхние и нижние)- представляют собой кожно-мышечно-соединительнотканные обpазования, прикрывающие глазное яблоко спереди. Они выполняют защитную функцию, пpедохpаняя глаз от механических повpеждений, излишнего внезапного освещения, от pезкихатмосфеpных воздействий. Билет 71 Орган зрения. Вспомогательные органы глаза (конъюнктива), её функциональное значение Конъюктива (tunica conjunctiva) начинается от края век, покрывает их внутреннюю поверхность, а затем заворачивает на глазное яблоко, образуя конъюктивальный мешок, открывающийся спереди в глазную щель. Главная функция конъюнктивы состоит в секреции слизистой и жидкой части слезной жидкости, которая смачивает и смазывает глаз. Билет 72 Слезный аппарат К слезному аппарату глаза относят слезную железу, слезный каналец и мешок и носослезный протов Слезная железа ( glandula lacrimalis) - выделяет прозрачную жидкость содержащую воду и лизоцим -состоит из двух частей pars orbitalis et pars palpebralis -обе части имеют альвеолярно трубчатое строение и 10 -12 выводных канальцев Слезный каналец ( сanaliculus lacrimalis) - представлен верхней и нижней трубочкой, которые расположены сначало горизонтально, а затем сливаются в общий ствол и входят в слезный мешок - выстлан плоским эпителием Слезный мешок (saccus lacrimalis) - Находится в ямке слезного мешка медиальной стенки глазницы - верхняя часть мешка начинается слепо и образует свод ( fornix sacci lacrimalis), а нижняя часть переходит в носослезный протов Носослезный проток ( ductus nasalolacrimalis) -прямая сплющенная трубка диаметром 2 мм, которая открывается в переднюю часть нижнего носового хода - состоит из фиброзной ткани, выстлан плоским эпителием. Билет 73 Проводящий путь зрительного анализатора. Зрачковый рефлекс |