6 итог по патшизе. Вариант 4 Виды расстройств функции эндокринных желез, их характеристика. Типы гормональных эффектов, их харка

Скачать 6.14 Mb. Скачать 6.14 Mb.

|

|

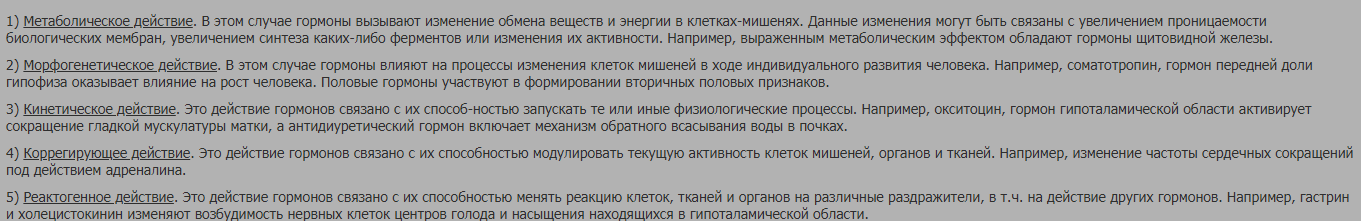

Вариант 4 Виды расстройств функции эндокринных желез, их характеристика. Типы гормональных эффектов, их хар-ка. В зависимости от локализации основной причины и механизма нарушения функций желез внутренней секреции все этиологические факторы можно разделить на 4 основные группы: Нарушение центральных механизмов регуляции. Это первичные изменения в ЦНС или в гипоталамусе и гипофизе. Изменения в ЦНС могут реализовываться в патологию железы внутренней секреции через гипофиз (трансгипофизарно) и парагипофизарно. Например, психоэмоциональная травма может посредством нервных влияний на щитовидную железу вызвать гипертиреоз, а в поджелудочной железе – дистрофию и некроз островкового аппарата и развитие сахарного диабета. Трансгипофизарно-нервные влияния реализуются путем изменения выработки рилизинг-фактора и затем тропных гормонов. А в некоторых случаях возбуждения в нервной системе непосредственно ведет к усилению выработки гормона – например, вазопрессина. Изменение центральной эндокринной регуляции может быть связано с первичным изменением выработки рилизинг-факторов или тропных гормонов, в результате которого возникают вторичные нарушения функции эндокринной железы (вторичные эндокринопатии). В отличие от этой формы патологии эндокринопатии, вызванные прямым повреждением ткани железы, получили название первичных. "Железистые" причины. Данная группа причин включает факторы, прямо повреждающие ткань железы: опухоли, травмы, воспалительные процессы, расстройства кровообращения, гипоксии, инфекции (в том числе вирусные), интоксикации, склерозирование железы, удаление железы, длительная бездеятельность, истощение, а также наследственные дефекты синтеза гормонов. Периферические (внежелезистые) причины: нарушение инактивации гормонов в тканях и печени; нарушение связывания гормонов с белками; образование антител к гормону; нарушение соединения гормона со своими рецепторами в клетках-мишенях; существование антигормонов и их действие на рецепторы по механизму конкурентного связывания. Антигормоны – вещества, в том числе гормоны, которые имеют сродство к рецепторам данного гормона и взаимодействуют с ними. Занимая рецепторы, они блокируют эффект данного гормона. Примером антигормонов могут служить андрогены и эстрогены. Нарушения в системе обратной связи. Процесс саморегуляции функции желез по механизму обратной связи всегда нарушается при любой форме патологии эндокринной системы. Классическим примером может служить атрофия коры надпочечников при длительном лечении кортикостероидами. Важную роль этот механизм играет также в патогенезе адреногенитального и других синдромов. Типы гормональных эффектов: 2.  Клинические формы гипотиреоза.Причины.Изменения в ЦНС при гипотиреозе. Гипотиреоз в зависимости от вызвавших его причин разделяют на первичный и вторичный. Первичный гипотиреоз возникает при поражении самой щитовидной железы. Вторичный же развивается при патологии гипоталамо-гипофизарной системы. Первичный гипотиреоз (железистый) Наследственный дефект синтеза тиреоидных гормонов. Пороки эмбрионального развития, обусловливающие гипоплазию и аплазию щитовидной железы. Аутоиммунное повреждение железы. Дегенеративные изменения щитовидной железы вследствие инфекционно-воспалительных процессов. Субтотальная и тотальная тиреоидэктомия. Лечение радиоактивным йодом (избыточное введение). Снижение функции щитовидной железы (временное) при лечении антитиреоидными препаратами (мерказолил и др.). Недостаточное поступление йода в организм (эндемический зоб). Метастазы опухолей в щитовидную железу и поражение хроническими инфекциями (туберкулез, сифилис). Нарушение кровообращения в щитовидной железе. Истощение функции железы при длительном гипертиреозе. Избыточное оперативное удаление железы. Нарушение соотношения синтеза трийодтиронина и тироксина с преобладанием синтеза последнего. Клинические формы При наследственном дефекте синтеза тиреоидных гормонов у детей развивается первичный гипотиреоз, известный по клиническим проявлениям как кретинизм. Он характеризуется резким отставанием физического, психического и полового развития, если не предпринять заместительную гормональную терапию. Механизмы развития зоба при кретинизме схематически представлены на рис. 14. Тяжелые формы гипотиреоза у взрослых носят название микседемы из-за развития универсального слизистого отека. В развитии первичного гипотиреоза после воспалительных процессов и субтотальной тиреоидэктомии большое значение имеют аутоиммунные механизмы. Попадание в кровь тканевых белков щитовидной железы вызывает образование аутоантител, которые обусловливают развитие деструктивных процессов в железе (тиреоидит). Характеризуется атрофией железистой ткани и развитием фиброза. За счет компенсаторной гиперсекреции ТТГ может наблюдаться гипертрофия железы (зоб Хашимото). Тиреоидиты. Обязательный компонент – воспаление. Разделяются на острые, подострые и хронические. Острые возникают, как правило, в результате гематогенного или лимфогенного распространения кокковой флоры (отиты, тонзиллиты, пневмонии) или асептического воспаления при травмах или кровоизлияниях. Подострый (тиреоидит де Кервена) встречается обычно после различных вирусных инфекций (аденовирусных, инфекционного паротита и др.). Хронический тиреоидит обычно имеет в основе аутоиммунное повреждение железы. Вторичный гипотиреоз (внежелезистый) Развивается при врожденных или приобретенных поражениях гипоталамо-гипофизарной системы (синдром Шиена, врожденное недоразвитие гипофиза, хромофобная аденома гипофиза, краниофарингиома и т.д.). Часто сочетается с гипогонадизмом и гипокортицизмом. Другими причинами внежелезистого (периферического) гипотиреоза могут быть: прочная связь тиреоидных гормонов с транспортными белками; выработка антител к тиреоидным гормонам; нарушение рецепции тиреоидных гормонов в тканях; усиление метаболизма тиреоидных гормонов в тканях. Патогенез клинических проявлений гипотиреоза Дефицит гормонов щитовидной железы приводит к нарушению всех видов обмена: белкового (понижение синтеза и распада белка), углеводного (повышенная толерантность к углеводам, склонность к гипогликемии), липидного (увеличение в крови липопротеидов и холестерина), водно-солевого (задержка воды и натрия в тканях. Задержка воды и натрия, накопление в соединительной ткани мукопротеидов с выраженными гидрофильными свойствами приводят к развитию слизистого отека. В основе всех нарушений лежит снижение окислительных процессов и энергетическая недостаточность, обуславливающая понижение синтеза белков и прекращение роста и физического развития. Нарушение функции вегетативной нервной системы (угнетение ее симпатического отдела) приводит к функциональным сдвигам в деятельности многих органов и систем (брадикардия, снижение моторики ЖКТ, уменьшение потоотделения и т.д.). Наблюдается также снижение психической активности и интеллекта – гипотиреоидная энцефалопатия. Тяжелым осложнением является развитие гипотиреоидной комы, для которой характерно угнетение дыхательного центра, прогрессирующее снижение сердечного выброса, гипоксия мозга и гипотермия, полисерозит (накопление жидкости в серозных полостях). Барьерные образования в НС. Факторы вызывающие пат. Проницаемость ГЭБ.  ГЭБ осуществляет активный и избирательный транспорт из крови в мозг питательных и других биологически активных веществ, необходимых для деятельности мозга. Одновременно он защищает мозг от непосредственного действия находящихся в крови патогенных агентов. У плодов и новорожденных ГЭБ более проходим. Ряд токсических агентов (стрихнин, спирты, некоторые фармакологические препараты) сравнительно хорошо проходят ГЭБ. Для биологических возбудителей (вирусы, микробы) в норме ГЭБ практически непроницаем. Однако в условиях патологии при действии ряда физических и химических факторов усиливается проницаемость ГЭБ, что утяжеляет патологический процесс. Так, сильный длительный стресс способствует поступлению вируса гриппа в мозг К тканевым барьерным механизмам следует добавить также защитную функцию различных оболочек мозга и нервов. Защиту нейрона и его отростков обеспечивают окружающие глиальные и шванновские клетки, а также мембрана самого нейрона. Нервная система защищена также иммунологическим барьером. 4 . Определение понятие «боль» . обоснование. Биологическое значение боли. Свойства физиологической и патологической боли. Боль – это психофизиологическое состояние, включающее в себя: 1) характерные неприятные ощущения (перцептивный компонент), 2) защитную двигательную реакцию, 3) отрицательные эмоционально- аффективные проявления (страх, тревога, гнев), 4) вегетативные реакции (со стороны систем кровообращения, дыхания, эндокринной, ЖКТ) 5) и когнитивный компонент (оценка причин и условий боли, «болевой опыт»).   А) «Физиологическая» - вызванная определённым внешним воздействием; - зависит от силы и характера раздражителя (адекватна ему); - мобилизует защитные силы организма; - является сигналом опасности (возможность повреждения). Б) Патологическая = нейропатическая - вызванная повреждением нерв. системы; - не адекватна определённому воздействию; - не мобилизует защитные силы организма - является сигналом патологии, характерна для заболеваний нервной системы. 5 вариант Причины возникновения трансгипофизарной и парагипофизарной регуляции эндокринных желез. Нарушение трансгипофизарной регуляции. Трансгипофизарная регуляция является основной для щитовидной, половых и коры надпочечных желез. Здесь они либо стимулируют, либо тормозят образование тропных гормонов. Стимулирующие олигопептиды получили название либеринов или рилизинг- факторов (от англ. release - освобождать). К их числу относятся тиреолиберин, гонадолиберины, соматолиберин и др. Тормозящие олигопептиды называют статинами, например тиростатин, соматостатин и др. Их соотношение между собой определяет образование соответствующего гормона. Вторая ступень начинается с образования в аденогипофизе тропных гормонов (уже в микрограммовых количествах) - соматотропного (СТГ), или соматотропина, гонадотропных (ГТГ) и др. Эти тропные гормоны, действуя на соответствующие мишени, включают третью ступень. Из них тиреотропный, гонадотропные, адренокортикотропный гормоны стимулируют в соответствующих железах внутренней секреции образование гормонов, а СТГ вызывает в разных органах образование соматомединов - полипептидных гормонов, через которые и оказывает свое действие. Этих продуктов образуется уже намного больше. Они осуществляют генерализованное и относительно длительное влияние. Избирательное нарушение образования в гипоталамусе того или иного либерина, а возможно и усиление образования статина, приводит к нарушению образования соответствующего тропного гормона в аденогипофизе. Так, например, недостаточное образование гонадолиберинов вызывает сокращение продукции гонадотропных гормонов, снижение выработки тиреолиберина, торможение продукции тиреотропного гормона и т.д. Первичное поражение лимбических структур головного мозга с расстройством контроля секреции кортиколиберина и последующим вовлечением в патологический процесс аденогипофиза и коры надпочечников лежит в основе развития болезни Иценко-Кушинга и характеризуется усилением секреции кортизола с развитием синдрома гиперкортизолизма (см. раздел 20.2.2). Одновременно при этом заболевании снижается чувствительность соответствующих центров гипоталамуса и аденогипофиза к кортизолу, что нарушает работу механизма обратной связи, в результате чего повышенная концентрация кортизола в крови не угнетает секреции кортиколиберина в гипоталамусе и продукции адренокортикотропного гормона (АКТГ) в гипофизе. Важным фактором нарушения регуляции эндокринной системы являются сосудистые поражения. Так, например, иногда при поражении портальных сосудов срединного возвышения возникают ишемия гипофиза и его некроз. Это ведет к развитию гипопитуитаризма и выпадению второй ступени трансгипофизарной регуляции желез. Нарушение парагипофизарной регуляции. Парагипофизарный путь является главным образом нервно-проводниковым. Через этот путь осуществляется секреторное, сосудистое и трофическое влияние центральной нервной системы на функцию желез внутренней секреции. Для мозгового слоя надпочечников, островков Лангерганса и паращитовидных желез это важнейший путь регуляции. В функции других желез играют важную роль оба пути регуляции. Так, например, функция щитовидной железы определяется не только выработкой тиреотропного гормона (ТТГ), но и симпатической импульсацией. Прямое раздражение симпатических нервов увеличивает поглощение йода железой, образование тиреоидных гормонов и их освобождение. Денервация яичников вызывает их атрофию и ослабляет реакцию на гонадотропные гормоны. Нарушения транс- и парагипофизарной регуляции являются важнейшим механизмом дисфункции желез внутренней секреции. Выделяют различные варианты нарушений функции железы. Гипофункцией обозначают снижение образования гормонов данной железой, гиперфункцией - усиление их образования. При нарушении функции одной железы говорят о моногландулярном процессе, расстройство функций нескольких желез обозначают как плюригландулярный процесс. Нарушения функции железы могут быть парциальными, когда страдает образование какого-либо одного из нескольких секретируемых железой гормонов (например, в надпочечниках), либо тотальными, когда нарушается образование всех секретируемых железой гормонов. Нередко нарушение функций желез сопровождается вовлечением в патологический процесс центров вегетативной нервной системы. Примером последнего является адипозогенитальная дистрофия. При этом заболевании находят изменения в паравентрикулярных и вентромедиальных ядрах гипоталамуса, что приводит к снижению образования гонадотропинов и развитию гипогонадизма, а также повышенного аппетита с развитием ожирения. Патогенез ожирения сложен. В нем играют роль: а) недостаточное образование в гипофизе (или освобождение) жиромобилизующих полипептидов или тех фрагментов молекул СТГ и АКТГ, которые активируют мобилизацию жира из жировых депо, повышают содержание жирных кислот в крови и стимулируют их окисление; б) поражение трофических центров гипоталамуса, что снижает активирующее действие симпатической нервной системы на мобилизацию жира из жировых депо; в) усиление образования или активности инсулина, который стимулирует переход углеводов в жиры Механизмы нарушений функций нервной и сердечно сосудистой систем при гипертиреозе. Центральная нервная система и другие органы. Тиреоидные гормоны оказывают выраженное влияние на центральную нервную систему. Возбудимость коры головного мозга повышается. В клетках коры, ствола головного мозга и передних рогов спинного мозга развиваются токсически-дегенеративные изменения. Меняется возбудимость гипоталамических вегетативных центров, а в связи с этим и функция внутренних органов. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечаются стойкая тахикардия, наклонность к мерцанию предсердий. В основе этого явления лежит повышение чувствительности миокарда к адреналину и норадреналину в связи с увеличением количества бета- адренергических рецепторов под влиянием тиреоидных гормонов. Возможно также, что при распаде тиреоидных гормонов образуются активные продукты, способные функционировать как псевдокатехоламины. Усиление работы сердца вызывает его гипертрофию и дистрофические изменения. Нарастание возбуждения симпатического отдела нервной системы приводит к повышению тонуса артериол и развитию гипертонии, развитию тремора. Снижение количества гликогена в печени уменьшает ее дезинтоксикационную функцию и способность синтезировать белки. Повышена влажность и температура кожи. Развивающийся в ряде случаев при диффузном токсическом зобе экзофтальм (пучеглазие) (рис. 20-15), так же как и изменение кожи голеней и кистей (акропатия), может быть следствием аутоиммунного повреждения тканей. Дефицит процессов торможения в ЦНС:мех-мы развития и роль в формировании патологии нервной системы. Дефицит торможения. Растормаживание. В покое и деятельном состоянии нейроны испытывают постоянные тормозные влияния. При возбуждении нейронов происходит ослабление тормозных процессов. Такое растормаживание является дозированным, оно контролируется и соответствует необходимому уровню активности нейрона, поэтому имеет физиологический характер. При растормаживании, имеющем патологический характер, нейрон становится гиперактивным и выходит из-под контроля. Патологическое растормаживание возникает при значительном и неконтролируемом дефиците торможения. Такое состояние имеет место в условиях прямого повреждения тормозных механизмов, при избирательном действии на них некоторых токсинов (например, столбнячного токсина, стрихнина). Дефицит торможения и растормаживание встречаются практически при всех формах патологии нервной системы, поэтому они относятся к типовым патологическим процессам нервной системы. Дефицит торможения играет существенную роль в формировании и деятельности ГПУВ. При выпадении тормозных влияний растормаживаются и гиперактивируются прежде всего те нейроны, которые в норме находятся в состоянии тонического возбуждения. У человека и многих животных такими нейронами являются нейроны мышц, выполняющих антигравитационную функцию. Вследствие этого у децеребрированной кошки голова запрокидывается вверх, передние и задние лапы вытягиваются, хвост поднимается и т.п. У человека при выпадении моторных корковых влияний (например, после геморрагического инсульта) возникает спастическая флексорная установка верхней и экстензорная установка нижней конечностей (поза Вернике-Манна . Если растормаживаются и гиперактивируются тормозные нейроны, то возникает патологически усиленный тормозной эффект, который может проявиться в виде угнетения и выпадения функции. |