билеты онко. 1. Биологические свойства злокачественных опухолей (беспредельность роста, относительная автономность, клеточная атипия, метастазирование)

Скачать 2.63 Mb. Скачать 2.63 Mb.

|

|

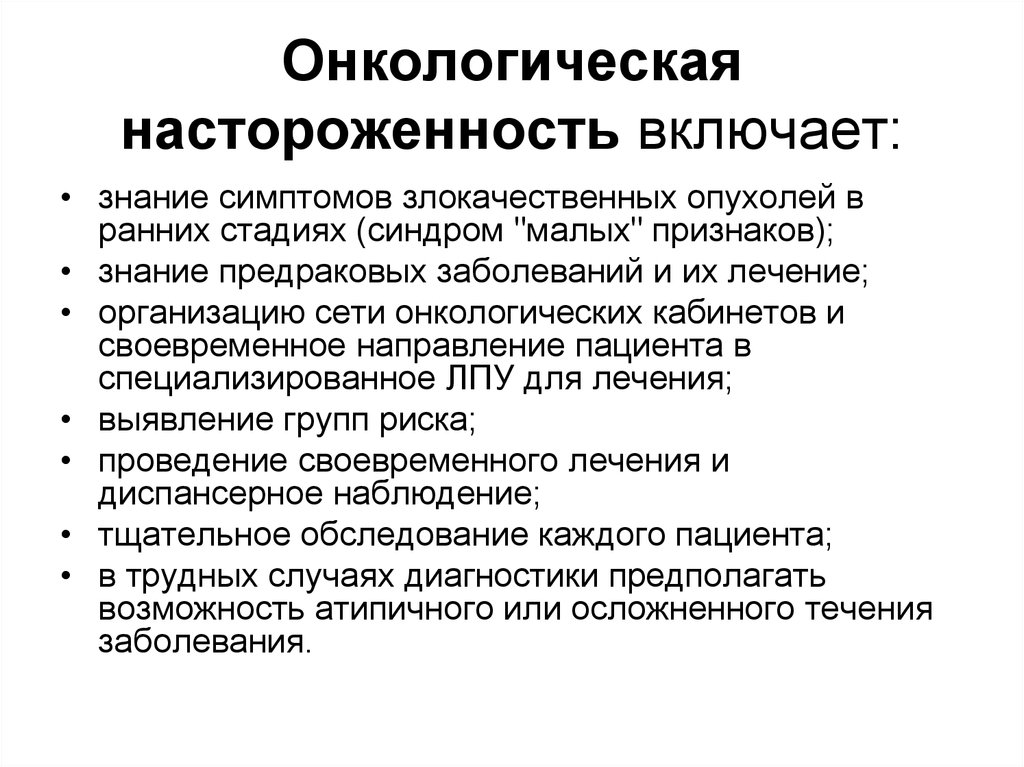

3.Принципы лечения остеогенной саркомы и саркомы Юинга. Особенности лечения злокачественных опухолей костей у детей и подростков. Лечение остеогенной саркомы включает в себя следующие стадии: 1. Предоперационная химиотерапия для подавления микрометастазов в лёгких, уменьшения размеров первичного очага опухолеобразования и оценки гистологического ответа опухоли на химиотерапию, что определяет дальнейшую методику лечения. Для лечения остеогенной саркомы в настоящее время используются следующие препараты: высокодозный метотрексат, адрибластин, ифосфамид, препараты платины, (карбоплатин, цисплатин), этопозид. 2. Обязательная операция. Если ранее прибегали к обширной операции, зачастую включающую в себя ампутацию всей конечности, то в настоящее время ограничиваются щадящей операцией. При этом удаляют лишь части кости с заменой её на имплантат из пластика, металла или трупной кости. От органосохраняющей операции отказываются в тех случаях, когда опухоль прорастает сосудисто-нервный пучок, если произошёл патологический перелом, а также при больших размерах опухоли и её прорастании в мягкие ткани. Наличие метастазов не является противопоказанием к органосохраняющей операции. Крупные метастазы в лёгких также удаляются хирургически. 3. Послеоперационная химиотерапия с учётом результатов предоперационной химиотерапии. Лучевая терапия для лечения малоэффективна в силу того, что клетки остеогенной саркомы малочувствительны к ионизирующему излучению. Лучевую терапию проводят в том случае, если по какой-либо причине операция невозможна. Билет 11 1. Особенности диагностики злокачественных опухолей у детей и подростков. Принципы онкологической настороженности в практике врача-педиатра. Своевременное распознавание злокачественного заболевания у детей, так же, как и у взрослых, часто зависит от своевременного обращения родителей ребенка к врачу. У педиатра тоже постоянно должна присутствовать онкологическая настороженность, требующая при обследовании ребенка искать, а не исключать злокачественную опухоль во всех случаях затрудненной диагностики. Врач вынужден активно выявлять признаки болезни, предполагая жалобы ребенка, так как порой невозможно получить жалобы и анамнез от самого пациента (дети раннего возраста), а данные, полученные при расспросе родителей, малоинформативны. Поэтому при обследовании ребенка с подозрением на опухоль объективное исследование занимает большое место, чем в обследовании детей старшего возраста и взрослых. Опухоли у детей часто встречаются в труднодоступных для исследования местах (полость черепа, забрюшинное пространство), когда даже сложные методы исследования не всегда позволяют поставить диагноз на раннем этапе развития опухоли и обнаружить новообразования удается, лишь когда оно достигает определенных размеров. У детей встречается относительно малое число визуально обнаруживаемых опухолей. К ним относятся врожденные лейкозы, на которые указывают увеличенные лимфоузлы и лейкемоиды на коже; опухоли мягких тканей, рабдомиомы влагалища. Доброкачественные опухоли — ангиомы обнаруживаются уже при обычном осмотре ребенка при рождении. Злокачественные опухоли у детей имеют множество масок, под которыми они скрываются. И наоборот, любое заболевание в раннем детском возрасте и даже некоторые физиологические состояния могут своими симптомами напоминать опухолевый процесс. Почти все диагностические исследования у детей необходимо проводить, используя анестезиологическое пособие, чтобы обезболить исследование и добиться неподвижного положения больного. Поэтому рекомендуется проводить в это время не одну, а несколько процедур, требующих иммобилизации ребенка. Всем вышеперечисленным обусловливаются особенности диагностики опухолей у детей. Различают три группы методов обследования детей: общие, частные и специальные. К первой группе относятся: — расспрос родителей и ребенка (при возможности) с удалением особого внимания семейному анамнезу, — осмотр и физикальное исследование всех органов и систем при необходимости пальпация под наркозом органов брюшной полости и таза), —определение массы тела и роста ребенка, —измерение температуры тела, —измерение артериального давления, — общий анализ крови с оценкой функции костного мозга, — общий анализ мочи, — оценка функционального состояния печени и почек Эти данные помогают не только установить диагноз, но и оценить изменение функции отдельных органов после проведенного противоопухолевого лечения. К частным методам относятся методы, применяемые в обязательном порядке всем детям, больным данной формой злокачественной опухоли, независимо от ее гистологической природы, распространенности и наличия осложнений, например, физикальное исследование пораженной области, исследование регионарных лимфатических узлов, рентгенография пораженного отдела скелета при опухолях костей. Часто диагностический этап может быть закончен после использования частных методов обследования. Необходимо помнить об отрицательном воздействии рентгеновских лучей на растущий организм и, по возможности, шире использовать у детей методы ультразвуковой диагностики. Специальные методы исследования проводятся лишь при наличии определенных показаний. Например, при подозрении на опухоль мозга назначают электроэнцефалографию, радиоизотопную энцефалографию, ангиографию сосудов головного мозга. Рентгенография органов грудной клеткикак метод исследования показана при любых опухолях, имеющих склонность к метастазированию в легкие (саркомы костей, нефробластома). Рентгеновские снимки органов грудной полости необходимо выполнять в двух взаимно перпендикулярных проекциях — передней и боковой. Рентгенографию и сцинтиграфию костей скелета используют при определении степени распространенности новообразований, имеющих тенденцию к метастазированию в кости ( нейробластома, саркома Юинга). Сцинтиграфию — радиоизотопный метод исследования с применением радиоактивных препаратов стронция, галлия, технеция, — применяют для поиска скрыто протекающих метастазов. Рентгенография органов брюшной полостипомогает в определении локализации опухоли, особенно при наличии в ней кальцификатов. Обзорные рентгенограммы живота производят в прямой и боковой проекции. Ультразвуковой диагностикеотдается предпочтение при исследовании органов брюшной полости и почек. Она позволяет дифференцировать очаговые и диффузные поражения, легко обнаруживает кистозные образования, опухоли, гематомы печени, гидронефроз и другие заболевания. В последние годы у детей с большим успехом для определения локализации, размера и формы различных опухолей используется компьютерная томография.

2. Дифференцированные формы рака щитовидной железы. Этиология, диагностика, особенности метастазирования. В ЩЖ выделяют А-клетки (фолликулярные), вырабатывающие тироксин; В-клетки (клетки Ашкенази), содержащие серотонин; С-клетки (парафолликулярные), синтезирующие кальцитонин. Наиболее часто встречается папиллярная аденокарцинома, возникающая из А- или В-клеток; развивается медленно, характеризуется высокой частотой регионарного метастазирования. Отдаленные метастазы редки. Фолликулярная аденокарцинома возникает из А- или В-клеток; встречается реже, чем папиллярная аденокарцинома, а также реже метастазирует в регионарные лимфатические узлы, но чаще - в легкие и кости. Частота высокодифференцированных аденокарцином (фолликулярная, папиллярная) составляет 80 %. Медуллярный рак развивается из С-клеток; наблюдается как спорадически, так и при семейном синдроме Сиппла (медуллярный РЩЖ, феохромоцитомы надпочечников, аденомы паращитовидных желез) или в составе синдромов множественной эндокринной неоплазии (MEN IIA, MEN IIB). В случаях семейного медуллярного РЩЖ выявляется мутация гена RET. Опухоль имеет тенденцию к прогрессирующему росту и частому регионарному метастазированию. К факторам, способствующим возникновению РЩЖ, относят: • ионизирующее излучение (атомные катастрофы, лучевое лечение новообразований области головы и шеи); • прием антитиреоидных препаратов, йодную недостаточность, гормональные нарушения (повышенный уровень ТТГ, усиливающего пролиферативные процессы в ЩЖ); • генетические факторы (случаи семейного РЩЖ). Примером влияния радионуклидов является возрастание заболеваемости РЩЖ у детей Белоруссии в 100 раз после аварии на Чернобыльской АЭС. Рак может развиться как в неизмененной, так и в пораженной узловым зобом ЩЖ. Частота выявления рака при одиночных узлах составляет 10-20 %, поэтому больные с узловыми образованиями в ЩЖ относятся к группе повышенного риска. Для диагностики РЩЖ используют данные опроса, осмотра, пальпации, УЗИ ЩЖ и лимфатических узлов шеи, а также цитологического метода исследования С целью выяснения распространенности опухоли выполняют КТ шеи (щитовидной железы и лимфатических узлов) (рис. 14.2), при подозрении на медиастинальные метастазы - КТ средостения, эндоскопический осмотр верхних дыхательных и пищеварительных путей. Для уточнения наличия отдаленных метастазов выполняют рентгенографию органов грудной клетки (по показаниям - КТ), радиоизотопное исследование скелета. УЗИ - обязательное исследование, при котором можно точно определить размеры железы, объем, структуру, контуры опухолевого образования, дифференцировать кистозные и солидные узлы, обнаружить мелкие узлы (диаметром до 1,0 см). Это имеет большое значение для диагностики «скрытого» рака, непальпируемых лимфатических узлов шеи.

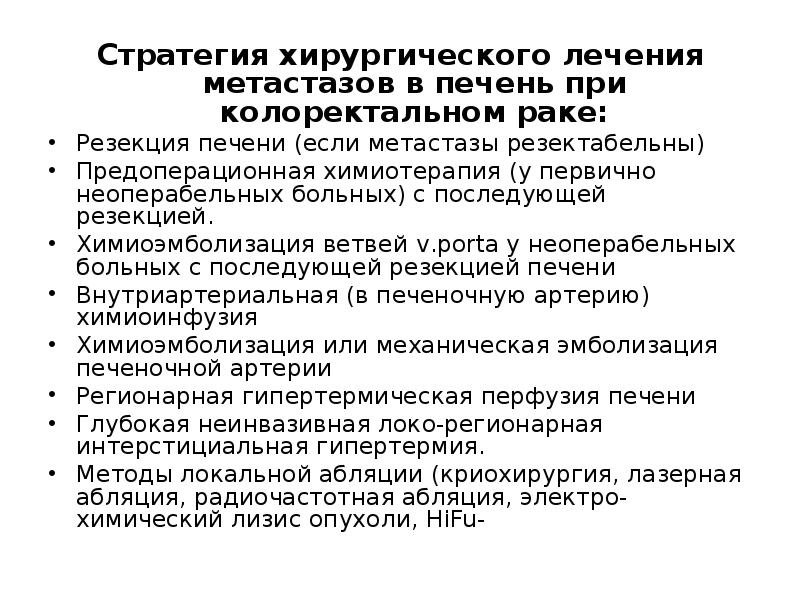

Радиоизотопная диагностика с использованием радиоактивного йода и технеция также применяется для дифференциальной диагностики РЩЖ от доброкачественных новообразований, воспалительных заболеваний. Цитологическое исследование при раке щитовидной железы в 80 % случаев позволяет установить клеточную принадлежность опухоли ив95 % случаев правильно охарактеризовать процесс как злокачественный. Для этого выполняют пункцию как ЩЖ, так и подозрительных в отношении метастазов лимфатических узлов шеи. Информативность исследования повышается, если пункция подозрительного очага выполняется с УЗ-навигацией. Следует также выполнять исследование сыворотки крови на тиреоидные гормоны (ТТГ, свободный Т4), тиреоглобулин. При подозрении на медуллярный РЩЖ необходимо определение уровня кальцитонина; это не только может подтвердить диагноз, но и используется в дальнейшем для мониторинга (контроль рецидива). Метастазирование Для рака щитовидной железы характерны два пути метастазирования: лимфогенный и гематогенный. Основные путями лимфогенного метастазирования являются лимфатические узлы следующих групп: глубокие яремные, бокового треугольника шеи, включая заакцесорную область, околотрахеальные, включая зону передне-верхнего средостения и предгортанные. По данным онкологических клиник более 40-60% больных раком щитовидной железы, поступают на лечение с регионарными метастазами по ходу сосудисто-нервного пучка шеи и/или в околотрахеальную область. Как уже отмечалось выше метастатическое поражение лимфатических узлов шеи может явиться первым клиническим симптомом данного заболевания. + Излюбленными зонами гематогенного метастазирования для рака щитовидной железы являются легкие - от 4,4 до 14% случаев, и кости - от 1 до 8% наблюдений. Более редко, в основном при недифферецированных формах заболевания, наблюдаются метастазы в печени, головном мозгу и других органах. Метастазирование в печень также характерно для генерализованных форм медуллярного рака щитовидной железы. 3. Лечение первичного и метастатического рака печени   Билет 12 1. Организация и основные задачи онкологического диспансера. Онкологический диспансер (республиканский, краевой, областной, городской) является лечебно-профилактическим учреждением, обеспечивающим население квалифицированной и специализированной стационарной и поликлинической онкологической помощью, осуществляет организационно-методическое руководство лечебно-профилактическими учреждениями по вопросам онкологии, обеспечивает специализацию и повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала в области диагностики и лечению больных злокачественными новообразованиями. Цели: осуществление высококвалифицированного лечения (хирургического, лекарственного и комбинированного) опухолевых больных и больных, имеющих предопухолевые заболевания; внедрение новых методов диагностики и лечения в практику работы диспансера; организация и проведение мероприятий по диспансеризации онкологических больных; организация профилактических медицинских осмотров населения; систематизация и анализ статистических материалов, касающихся обращаемости больных опухолями в диспансер; анализ совместно с другими учреждениями причин запущенности заболевания; организация и проведение противораковой пропаганды. В структуре онкологического диспансера предусмотрены следующие функциональные подразделения: стационар, поликлиника, лаборатория, организационно-методический кабинет, пансионат. В стационаре обязательно должны быть три отделения: хирургическое, гинекологическое, лучевой терапии (радиологическое). В поликлинике имеются следующие кабинеты: терапевтический, гинекологический, хирургический, урологический. Функционируют такие лаборатории, как клиническая, биохимическая, цитологическая, бактериологическая, патогистологическая, радиоизотопная. Основными задачами онкологического диспансера являются: 1. Обеспечение специализированной помощи. + 2. Диспансеризация онкологических больных. 3. Организационно – методическая помощь медицинским учреждениям общего профиля по вопросам ранней диагностики злокачественных опухолей. 4. Систематический анализ показателей заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований соответствующей территории. 2. Симптоматическое и паллиативное лечение рака лёгкого. Паллиативное лечение рака лёгкого применяется в том случае, когда возможности противоопухолевого лечения ограничены или исчерпаны. Такое лечение направлено на улучшение качества жизни (уменьшение выраженности симптомов) и увеличение продолжительности жизни неизлечимых больных и включает в себя: обезболивание кислородотерапию симптоматическую терапию психологическую помощь переливание крови борьба с анемией детоксикацию паллиативную лучевую терапию паллиативную химиотерапию паллиативное хирургическое вмешательство (трахеостомия, гастростомия, энтеростомия, нефростомия и т. д.) Паллиативная помощь при раке лёгкого применяется для борьбы с одышкой, кашлем, кровохарканьем, болевыми ощущениями. Проводится лечение присоединяющихся к опухолевому процессу пневмонии и пневмонита, возникающих при лучевой и химиотерапии. Методы паллиативного лечения во многом индивидуальны и зависят от состояния больного. Симптоматическое - противорвотное (антиэметики - ондасетрон, гранисетрон, трописетрон, палосетрон. дексаметазон, блокаторы рецепторов дофамина), боли (первая, вторая и третья ступень купирования боли), лечение запоров, диареи, лечение кахексии-анорексии (при этом используется противоболевая терапия, короткие курсы глюкокортикостероидов, препараты, улучшающие пищеварение (ферменты, прокинетики и др). В рационе питания необходимо увеличить количество белка и омега-3 жирных кислот. Возможно использование парентерального питания.), 3. Дифференциальная диагностика лимфоаденопатий у детей. ТУберкулез Лимфогранулематоз Инфекционный мононуклеоз Корь Краснуха Острые и хронические лейкозы Лимфолейкозы Билет 13 1) Структура диагноза онко заболевания, ТНМ, стадирование TNM классификация Большая часть опухолей, также рак лёгкого, подразделяется, испозьзуя систему TNM и Международную систему классификации рака лёгких (ISS). Название TNM системы произошло от первых букв: Tumor - первичная опухоль, Node - метастазы в региональные лимфатические узлы, Metastases - отдалённые метастазы. Первый фактор T в классификации опухолей описывает объём первичной опухоли. Степени T фактора: TX – первичную опухоль нельзя оценить T0 – нет первичной опухоли Tis – карцинома in situ (рак в пределах слизистой) T1 – T4 увеличение размеров первичной опухоли и/или локального распространения Классификация вовлечения лимфатических узлов (N): NX – региональные лимфатические узлы нельзя оценить N0 – нет метастазов в региональные лимфатические узлы N1 – N3 есть метастазы в региональные лимфатические узлы. Присутствие или отсутствие идентифицируемых метастазов: Mx – отдалённые метастазы нельзя оценить M0 – нет отдалённых метастазов M1 – установленные отдалённые метастазы Разделение по стадиям Вместе с диагнозом – рак лёгких - нужно определить распространение болезни или стадию. Главная цель – определить возможности для хирургической операции, как лучшей возможности для лечения рака лёгких. Также от стадии болезни будет зависить, какие средства будут наиболее эффективны в случае локального прогрессирования болезни. |