Баева. И. А. Баева тренинги психологической безопасности в школе ббк 88. 36 Б 16

Скачать 1.88 Mb. Скачать 1.88 Mb.

|

|

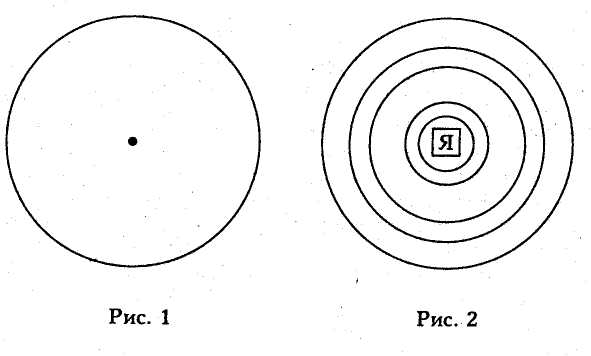

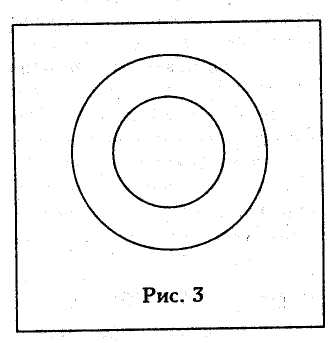

ТРЕНИНГ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ (ПРОБЛЕМА НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) Система работы с учителем в нашей программе носит многоуровневый характер и разработана в целом для повышения психологической компетентности учителей. Главная идея, положенная в основу ее разработки, заключается в понимании гуманизации образования как конструктивного самоизменения людей, как психологизации образовательного пространства, гармонизации личности всех участников учебно-воспитательного процесса, осознания значимости психологической безопасности во взаимодействии людей. Задачи программы: 1) децентрация позиции учителя; 2) осознание деструктивной роли психологического насилия во взаимодействии людей; 3) расширение навыков диалогического общения; 4) повышение степени осознанности собственного поведения, выработка эффективных моделей поведения; 5) выработка приемов саморегуляции и коррекции; 6) овладение эффективными педагогическими технологиями с использованием психологической составляющей учебно-воспитательного процесса; 7) активизация процессов самопознания, развития психологической компетентности учителя; 8) осмысление теоретических основ современных психолого-педагогических исследований с целью их использования в практической работе.  В данном издании мы раскрываем более подробно технологии создания психологической безопасности образовательной среды школы и делаем это путем публикации рабочих тетрадей, разработанных для каждого тематического блока. Конкретный вариант занятия-тренинга с учителями может быть разработан с учетом психологических параметров образовательной среды школы, состава группы, организационных характеристик. Рабочие тетради составлены на основе следующих источников, которые могут служить основанием для конкретизации сценариев занятий: • Ассаджиопи Р. Психосинтез: теория и практика. М., 1994. • Вацлавик П. Как стать несчастным без посторонней помощи. М., 1993. • Данилова В. Л. Как стать собой: Психотехника индивидуальности. М., 1994. • Дэна Д. Преодоление разногласий. СПб., 1994. • Кривцова С. В., Мухаматулина Е. А. Тренинг: навыки конструктивного взаимодействия с подростками. М., 1999. • Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. М., 1993. • Скотт Джинни Г. Способы разрешения конфликтов. Киев, 1991. • Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: Практическое пособие. М., 2001. ■ > Целью технологий создания психологической безопасности является усвоение участниками базовых навыков взаимодействия, систематическое применение которых позволяет педагогам более полно и свободно выражать себя в общении с учащимися и решать многие психологические проблемы, как учеников, так и учителей, усвоить теорию и практику психологически безопасного взаимодействия, свободного от психологического насилия. Структура занятий по курсу: 1. Информирование по теме (теоретическая часть). 2; Упражнения на овладение навыками с использованием дидактического материала — «Рабочая тетрадь по теме занятий». 3. Ролевое проигрывание и анализ проблемных ситуаций. 4. Вопросы для обдумывания с последующим обсуждением. 5. Итоги занятия. ЗАНЯТИЕ-ТРЕНИНГ: «ТЕХНИКИ СЛУШАНИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ» Содержание: Осознание позиции как возможности изменить стереотипы. Понятие о процессе безопасного взаимодействия. Введение понятий «Я-слушание», «Я-высказывание», «Ты-высказывание»; определение видов слушания: пассивного, активного, эмпатического слушания и «Я-высказывания» как способов самовыражения и наиболее эффективных воспитательных приемов, свободных от психологического насилия. Задачи: 1. Усвоить понятие «Я-слушание» и найти собственные «Я-слушания». 2. Освоить навыки различных видов слушания. 3. Понять смысл применения каждого вида слушания в различных ситуациях общения с подростками. 4. Научиться применять инструмент «Я-слушания» для рефлексии своего поведения в различных ситуациях общения с подростками. 5. Осознать значение психологической безопасности в образовательной среде. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ТЕМЕ: «Техники слушания и высказывания» Ф.И.О. Дата «Я-СЛУШАНИЕ» Признаки понятия «Я-слушание» 1. Это инструмент, с помощью которого можно глубже узнать самого себя. 2. Это короткая формула, обозначающая то, как в данный момент я слушаю мир, людей, себя. 3. Это трансляторы, превращающие информацию внешнего мира в конкретные эмоциональные смыслы для меня. Мои чувства, когда они вызывают недоумение, являются результатом этих смыслов, которые я сам придал | информации, в то время как ей можно было придать и другие смыслы. 4. «Я-слушание» существенно зависит от моего самоуважения: когда самоуважение низкое, оно начинает управлять мною, но есть моменты, когда «Я-слушание» исчезает. 5. Мои «Я-слушания» стоят между моими чувствами и миром, но они принадлежат не миру, а мне, они отражают части моего «Я».  Инструкция к рис. 2 («Луковица»):  Запишите 20 своих «Я-слушаний», выберите из них 5—6 самых существенных. На рисунке изображена «луковица в разрезе». Внутри кольца ваше «Я». Разместите свои «Я-слушания» таким образом, чтобы на наружных слоях «луковицы» оказались более очевидные и понятные, а в центре те, которые являются их причиной. Назовите их короткими формулами. Например: «Жертва обстоятельств» — в сердцевине, «Все равно ничего не получится» — в середине, «Мне это не интересно» — в «шелухе». Рекомендуемые упражнения 1. Кольцо желаний Перечислите на рис. 3 все свои возможные желания, например: не болеть, быть хорошим родителем, иметь много денег, любить, быть любимым, успешно работать и т. д. Выберите 5—6 самых важных. Запишите их в кольцо и раскрасьте каждое своим цветом. Теперь раскрасьте свое «Я». 2. Я — это то, как я слушаю Сядьте удобно, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, мысленно следя за дыханием. Затем повторяйте вслух или про себя: — У меня есть тело, но Я — это не мое тело. Мое тело может быть больным или здоровым, усталым или бодрым, но это не влияет на меня, на мое истинное Я. Мое тело — прекрасный инструмент для ощущений и действий во внешнем мире, но оно всего лишь инструмент. Я стараюсь, чтобы оно было здоровым, но это не Я. У меня есть тело, но Я — это не мое тело. — У меня есть эмоции, но Я - это не мои эмоции. Мои эмоции многочисленны, изменчивы и противоречивы. Однако я всегда остаюсь собой, своим «Я», радуюсь или горюю, спокоен или взволнован, надеюсь на что-то или отчаиваюсь. Поскольку я могу наблюдать, понимать и оценивать свои эмоции, и более того, управлять и владеть ими, то, очевидно, они не есть мое Я. У меня есть эмоции, но Я — это не мои эмоции. — У меня есть интеллект, но Я — это не мой интеллект. Он достаточно развит и активен. Он является инструментом для познания окружающего и моего внутреннего мира, но это не мое Я. Я — центр чистого самосознания. Я — центр Воли, способный владеть и управлять моим интеллектом, эмоциями, физическим телом, всеми моими психическими процессами. Я — это постоянное и неизменное Я. Когда человек привыкает спокойно и привычно осознавать «Я-слушания» (свои и чужие) в тот самый момент, когда они проявляются, он начинает свободно управлять любым взаимодействием, начинает слышать и понимать всю глубину окружающего мира и живущих в нем людей, в частности, своих учеников. Вопросы для обдумывания: Как слушают люди? Как слушает учитель? Как зависит слушание от позиции, занимаемой учителем по отношению к ученику: позиции «красного карандаша» и позиции помощника? Может ли человек решить какие-то свои проблемы, обратив внимание на то, каким образом он слушает других людей, себя и мир? Приведите примеры. Что такое «Я-слушание»? Какие свои проблемы вы связали бы с этим понятием? Как связана проблема ответственности за свои чувства с «Я-слушанием»? Как можно найти подход к другому человеку с помощью инструмента «Я-слушание»? Приведите примеры из вашей профессиональной практики. Как вы сами можете стать объектом манипулирования из-за своих «Я-слушаний»? Приведите примеры. Почему «Я-слушание» мы формулируем в виде коротких формул? Сформулируйте свое отношение к афоризму: «Я — это то, как Я слушаю. Если отбросить маски, то останется только это». Обсудите проблему ответственности за свои «Я-слушания» в профессиональном ключе. Что значит для педагога владение своими «Я-слушаниями»: Почему для педагога так важно знать свои любимые «Я-слушания»? Почему для него важно владеть настоящим слушанием? ТЕХНИКА СЛУШАНИЯ В процессе речевого взаимодействия происходит передача информации от одного партнера к другому, которая может быть выражена в такой схеме:

_______________________________________________________________________ говорящий слушающий Вопросы для обдумывания: 1. Почему умение слушать важнее умения красиво говорить? 2. В каких ситуациях из школьной жизни эффективное и пассивное слушание? Эмпатическое? Активное? 3. В каких ролях может выступать учитель, когда он слушает учеников? Родителей? Других учителей? Какие «Я-слушания» могут быть у учителей при этом? 4. Вспомните ситуацию, когда вместо «Я-слушания» у Вас возникало ощущение настоящего слушания. Какое это было слушание — активное, эмпатическое, может быть, и то, и другое? 5. Какие «Я-слушания» могут помешать учителю слушать эмпатически? Активно? Пассивно? 6. Каковы особенности «языка тела» в различных видах слушания? Какова роль невербальных компонентов слушания? 7. Чем отличается эмпатическое слушание от интерпретации мотивов и чувств другого? Приведите примеры. 8. Всегда ли чувства ученика можно «отразить» ему? Есть ли такие чувства, выражение вслух которых может обидеть? 9. Каковы признаки эффективного слушания? 10. В каких случаях можно считать, что при эмпатическом слушании эмоция ученика отражена правильно? «Я-ВЫСКАЗЫВАНИЕ» Признаки «Я-высказывания» 1. Это способ вербального выражения чувств, возникающих в напряженной ситуации. 2. Это конструктивная альтернатива «Ты-высказыванию», которое традиционно применяется для решения конфликта через высказывание негативной оценки в адрес другого, таким образом, ответственность перекладывается на другого. 3. Позволяет обозначить проблему и при этом взять ответственность на себя. Схема «Я-высказывания»: «Я — высказывание» включает в себя не только название чувств, но и указание на те условия и причины, которые их вызвали. Схема такова; 1. Описание ситуации, вызвавшей напряжение: «Когда я вижу, что ты ...» «Когда это происходит ...» «Когда я сталкиваюсь с тем, что ...» 2. Точное название своего чувства в этой ситуации: «Я чувствую ... (раздражение, беспомощность, горечь, боль, недоумение и т. д.)» «Я не знаю, как реагировать ...» «У меня возникает проблема ...» 3. Называние причин этого чувства: «Потому что ...» «В связи с тем, что ...» «Ведь я ...» По этой схеме попробуйте сформулировать «Я-высказывание» и «Ты-высказывание» в следующей ситуации: «Вы — немолодой учитель, получивший традиционное воспитание. Вам не очень нравятся нравы нынешнего поколения учителей, их взаимоотношения с учениками и друг с другом. В свою очередь, и молодые учителя не очень-то уважительно относятся к Вам. Вам хотелось бы выразить чувства по этому поводу».

Вопросы для обдумывания: 1. В чем различие между «Я-высказыванием» и «Ты-высказыванием»? 2. В каких случаях «Я-высказывание» уместно и эффективно? 3. Все ли чувства можно выразить с помощью «Я-выска-зывания», есть ли такие, которые учитель должен скрывать перед учеником или стыдиться их? 4. Может ли «Я-высказывание» обидеть ученика? 5. Не противоречит ли «Я-высказывание» правилам хорошего тона? 6. В чем разница между высказыванием чувств и высказыванием мыслей и оценок? 7. Почему человеку труднее говорить о своих чувствах, чем об оценках и мыслях? Что эффективнее в общении с подростками: первое или второе? 8. Кому больше нужно «Я-высказывание»: учителю или ученику? 9. Как быть, если «Я-высказывание» не дает ожидаемого эффекта, и конфликт остается? ЗАНЯТИЕ-ТРЕНИНГ: «ТЕХНИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ» (ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ) Содержание: Предметом психологической подготовки учителя являются процессы психотехнического и диалогового взаимодействия с личностью ребенка. Симптоматика «феномена сгорания» учителя, определение уровня профессиональной компетентности и типологии учителей (позиция «пьедестал»: учитель-начальник, учитель-компьютер, учитель-мученик, учитель-приятель; позиция «партнер»). Введение понятия акцентуации характера, типология акцентуации, «точки наименьшего сопротивления» подростка, протестные реакции. Стратегия построения конструктивного общения с подростком определенного типа как способность понять и принять глубинные переживания ребенка, особый смысл некоторых его выборов и поступков. Тактика как владение системой навыков общения, обеспечивающих реализацию указанной стратегии в каждый определенный момент общения. Задачи: 1. Познакомиться с различными стилями учительского поведения. 2. Приобрести «видение» особенностей типичного поведения подростков разных типов. 3. Освоить навык выбора стратегии и тактики общения с подростком в зависимости от типа акцентуации его характера. 4. Познакомиться со специфическими особенностями использования психотехнических навыков при общении с учащимися различных типов с целью поддержания психологической безопасности образовательной среды. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ТЕМЕ: «Техники сотрудничества с учетом индивидуальных особенностей учащихся» (психологическая безопасность во взаимодействии) Ф.И.О. Дата Декларация самоценности «Я — это я. Такой, как я, никогда не было и никогда не будет. Есть люди чем-то похожие на меня, но точно такой, как я, нет. Мне принадлежит мое тело. И все, что оно делает. Мне принадлежит мой голос: тихий или громкий, нежный или резкий. Мне принадлежит мой рот и все слова, которые он говорит: добрые или несправедливые. Мне принадлежат мои глаза и все образы, которые они могут увидеть. Это все принадлежит мне, потому что я одна выбрала это. И поскольку я выбрала это, это истинно. Это есть. Это достаточное основание для того, чтобы полюбить себя и заинтересоваться собой. Теперь, когда я подружилась с собой, я могу набраться терпения и мужества, чтобы узнавать себя все глубже и лучше. Конечно, во мне есть нечто, что вызывает мое недоумение. Но теперь, когда я не боюсь посмотреть в себя, я смогу сделать так, чтобы все во мне способствовало достижению моих целей, чтобы полезного во мне становилось все больше и больше. Я могу видеть, слышать, думать, действовать. Значит, во мне есть все, чтобы жить. Чтобы вносить гармонию в мир людей и вещей вокруг меня. Я — это я, и Я — это здорово!» В. Сатир (1993) 1. Осознавание позиции — шаг к большей внутренней свободе: Осознавание позиции предполагает наличие трех важных условий: — искренности перед самим собой; — стремления знать себя лучше; — готовность брать на себя ответственность за изменение ситуации.

Вопросы для обдумывания 1. Вспомните ситуации, когда вы осознавали себя «Учителем» с большой буквы и «Учителем-помощником». Какие чувства вы при этом испытывали? Почему вам запомнились эти ситуации? 2. Как связаны ваши профессиональные проблемы и радости с состоянием вашей личности? 3. Что вы принимаете, и не принимаете в позиции учителя-партнера? Что кажется вам неприемлемым или неосуществимым? 4. Ко всем ли недостаткам можно относиться с позиций «Учитель-партнер»? Можно так относиться к подросткам-правонарушителям? 5. Что делать, если ваше поведение встречает в ответ агрессивно-оценочную реакцию? 6. Имеет ли право учитель выражать свои негативные эмоции по отношению к ученику? 7. Зачем нужна рефлексия (осознание) своей позиции? Как это может изменить ситуацию и взаимоотношения? Вспомните случаи из вашей жизни. 8. Возможна ли эффективная педагогика, когда на одного учителя приходится 25—30 учеников? 9. Как вы понимаете тезис «Любая моя проблема — это моя проблемами я несу ответственность за ее решение»? 10. Имеет ли смысл учиться психотехническим навыкам? Не разрушает ли это нормального, естественного общения? |