Лекции по теории композиции. 19211922 Методическая записка к курсу Теория композиции

Скачать 33.41 Mb. Скачать 33.41 Mb.

|

|

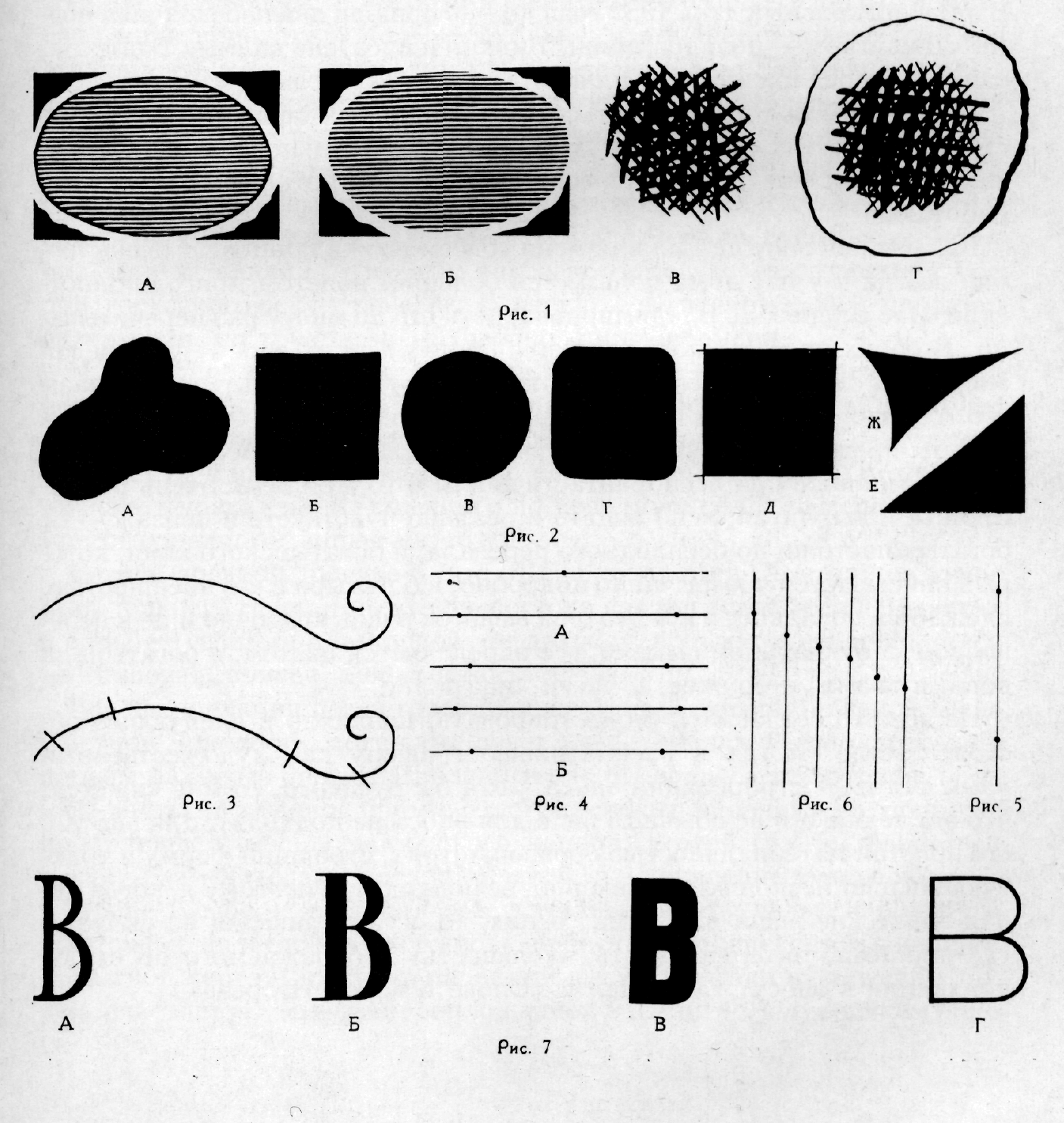

Где должна быть талия у буквы «В» и у других? По-видимому, только не на геометрической середине, так как таковой для вертикали зрительно, собственно, не существует. Талия буквы «В» должна быть выше середины, и, следовательно, верхняя дуга будет меньше, чем нижняя. Момент, насколько выше середины штамба дается, так сказать, талия буквы, решит масштаб буквы, ее стройность или приземистость. И если это определено, то во всех буквах, где талия есть, она должна быть дана на той же высоте. Так в «В», «Б», «3», «Я», «Ъ», «Ь», «X» и, возможно, в перемычке букв «Н» и «Ю»; но в «Е», «Р» и «Ч» она может быть ниже середины, так как иначе дуги будут очень малы, а язычок в букве «Е», если он ниже, то выразительнее звучит в конструкции буквы. Все это единое деление вертикали не должно проводиться механически, некоторые вариации допустимы и даже необходимы. Я, правда, сильно задираю вверх талию у буквы «К» и тем самым, может быть, делаю ее слишком стройной, но это ради нижней ветви, которая тогда очень выразительна, а у Дюрера в шрифте буква «К» уж очень головастая. Надо заметить, что в подобном шрифте, то есть объемном, возможно выделение горизонталей, как, например, в буквах «Н», «Ю», «А»; они могут составлять как бы середину между толщиной штамба и тонкой линией. Диагональ подъема и диагональ падения хорошо различаются по цвету, и естественно, что легкость соответствует диагонали подъема, а диагональ падения загружается цветом. Поэтому очень неприятно звучит в нашем шрифте буква «И», изображаемая как перевернутая латинская буква «N». В объемном шрифте, который можно назвать также классическим, вертикаль и горизонталь соизмеримы. Это подчеркивают особенно строение дуг и такие буквы, как «О» или «С». Надо тоже сказать, что «О», стремясь к кругу, строится все-таки только как широкий овал, а не как круг. И, кроме того, «О» и «С» делаются немного выше других букв, а также «А», если кончается вверху остро. Есть изобразительные поверхности, созданные вертикалью и горизонталью, в которых и вертикаль и горизонталь соизмеримы, горизонталь это как бы та же поваленная вертикаль; а есть поверхности, в которых такой соизмеримости нет. Мы как бы можем создать изобразительную плоскость, оконтурив ее горизонталью и вертикалью, прошив ее всю решеткой из этих линий, получив, таким образом, как бы миллиметровку. Но можно представить себе плоскость, созданную движением вертикали определенного масштаба в стороны, направо и налево, причем остановка вертикали справа и слева создает вертикальные границы, а горизонтальные создаются движением концов вертикали. На такой изобразительной поверхности не будет соизмеримости вертикали и горизонтали, это будет как бы непрерывный ряд вертикалей. Такую изобразительную поверхность мы имеем в византийском и древнерусском искусстве и, например, у Греко и некоторых других. (Возможна плоскость, построенная таким же образом горизонталью.) Перейдем к шрифту, который строится на подобной вертикальной поверхности. Это шрифт девятнадцатого века, называемый иногда романтическим шрифтом. Шрифт наиболее цветной, его штамб довольно широкий, иногда даже очень, имеет тонкие острые подсечки, иногда прямо идущие к штамбу, иногда округляющиеся. Цвет штамба и дуг очень сильно контрастирует с подсечками и волосными линиями, и поэтому черное, особенно в штамбе, углубляется в бумагу, в белое, а усики подсечек удерживают черное на поверхности (рис. 7 Б). Сравнение буквы с мухой, упавшей в молоко, особенно подходит к этому типу шрифта. Надо сказать, что нажим черного на белое в этом шрифте вызывает большую активность белого, которое то оказывает себя легким и отвлеченным, то кажется очень массивным и все время имеет взаимоотношение с буквой, само меняясь под влиянием черного и меняя в свою очередь черное. Подобную встречу и взаимоотношение черного и белого мы видим и в ксилографических иллюстрациях в романтических книгах, в иллюстрациях Гаварни, Домье, Гранвиля. И там первый план часто составляет черное, которое облегчается, становится серым и испытывает наступление белого, идущее с заднего плана на него. Объемная буква очень предметна. Не то с романтической буквой: она пространственна, она часто очень сжата; ее вертикализм в строении ее дуг делает ее как бы элементом пространственного ряда, а не самостоятельным предметом. Дуги и ветви в этом шрифте строятся не по естественному изгибу пружины, а как бы сжимаются и сами по себе рядом с вертикальным штамбом создают некий вертикальный узор, так и в «О» и в «С». Причем тут буквы могут в разных гарнитурах быть шире и уже, выше и ниже, но в одной гарнитуре они подчиняются одному пространственному строю. Конечно, и в этом типе шрифта возможно уклонение к более предметному типу, который мы встречаем в шрифте эпохи ампира. Есть еще тип шрифта, используемый часто в 20 веке, но и раньше бытовавший наряду с пространственным. Этот тип связан с плакатом, объявлением, с фотографической иллюстрацией и с иллюстрацией фактурной, характерной для плоского кубизма, развившегося в 20 веке, и в книге фотомонтажной и детской цветной. Это шрифт очень цветной, без всяких подсечек, почти не моделирующий черного, а следовательно, и белого цвета и дающий только элемент конструкции (рис. 7 В). Такая буква тоже теряет в предметности, ей не хватает лица, индивидуальности, и она является как бы только куском материала, что подходит к оптической моделировке серого в фотографии или к фактурам цветной иллюстрации. Возможна и как бы ей противоположна скелетная буква, где уже совсем нет моделировки черного и белого, а есть ровные линии, которые чертят схему буквы (рис. 7 Г). В этих двух типах шрифта дуги часто теряют всякое воспоминание о пружине и часто квадратятся. Вот, собственно, основные типы шрифта. Возможны какие-то средние между ними, как бы гибридные типы. Как в архитектуре, так и в шрифте так силен архитектонический и структурный момент, что всякое искание совершенно нового, как бы не традиционного, а сугубо оригинального ведет к тому, что появляются такие стили, как стиль модерн в архитектуре и в шрифте. В шрифте это ведет к тому, что буква искажается, талия ее задирается либо невероятно высоко, либо невероятно низко и буква уродуется. В шрифте, как и в архитектуре, возможно искать новое, только развивая ту классическую основу, которая обусловливает строй шрифта, и искать большей функциональной выразительности можно в тех же основных качествах шрифтового строя. Уйти от штамба, от дуг, от вертикали и горизонтали в шрифте труднее, чем в архитектуре — от колонны, или пилястра, или столба; так что своеобразные ордера живут в шрифте, повторяясь и варьируясь. Отсюда может возникнуть вопрос: можно ли соединять разные гарнитуры, как в архитектуре разные ордера? По-видимому, возможно, но родственные. В этом отношении мне кажется неправильным, когда в гарнитуре классического шрифта мы имеем жирный и полужирный варианты. Объемный, или классический, шрифт крайне предметен, имеет ясно выраженную свою горизонталь и вертикаль и свой масштаб, а когда в жирном варианте или в более крупном кегле буква сжимается, то масштаб тем самым нарушается. Поэтому и соединение объемного шрифта с пространственным невозможно, но соединение, например, объемного со скелетным шрифтом, повторяющим те же пропорции, возможно вполне, а также возможно и часто встречается соединение в пространственном шрифте шрифтов разного масштаба, разных пропорций и введение в композицию наряду с пространственным фактурного плакатного шрифта. Это часто можно видеть в титульных композициях романтической книги. Я уже говорил о связи шрифта с иллюстрацией. Можно еще подробнее остановиться на этом вопросе. Когда у вас в композиции буква классического типа, которая живет на листе как существо, жестикулирует, движется, то, рисуя иллюстрацию, даешь и фигурам жить на этой же поверхности листа, на этом пространстве вместе с буквой. Непосредственного фона у фигур нет — вся иллюстрация состоит из предметов. Одинаковые свойства объединяют и буквы и фигуры. Фигуры моделируются светом и тенью, так же и шрифт; собственно классический объемный шрифт дает в общем светотеневое впечатление в отношении черного и белого. Иначе с пространственным шрифтом. Там очень трудно непосредственно в белое поле ввести фигуру; обычно в романтической книге вводится фигура или фигуры с фоном, и все изображение не кончается собственно рамой, а пейзаж постепенно сводится на нет и наружу дает край тонкий и лежащий непосредственно в уровне бумажного листа, так что иллюстрация строится как бы линзообразно: в середине — глубина, а к краям она сходит на нет. Но возможно соединение иллюстрации со шрифтом и через раму в собственном смысле. Соединение плакатного шрифта с силуэтным изображением, конечно, тоже законно. И всегда в иллюстрациях важно выдерживать стиль шрифта и изображения. Дальше остановимся на шрифтовых композициях. Прежде всего, как строить отдельное слово? Слово часто в титуле составляет всю строку, а иногда и все содержание титула. Это обусловливает к нему особый подход. Мы, рисуя слово, можем учесть в нем корень, подъемную гласную или предлог и окончание. И, учитывая все это, можем отчасти усилить нагрузку цвета и тесней построить буквы, дающие корень слова, а начало и особенно конец разрядить и облегчить в цвете, а иногда развить это так, что слово уже не будет держаться только строки, но жить на всем листе, как жил бы вензель или что-либо подобное. Такое же отношение может быть к слову и в строке, где оно входит в целую фразу, но более осторожное. В титуле это может помочь подчеркнуть главную ось, вокруг которой обычно строится титул. Титул может быть простой, одноосный, но можно его усложнить введением новых групп шрифта и новых осей, подчиненных главной оси. Основная ось может как бы двоиться и даже троиться. Это все, по-видимому, что я могу вкратце сказать о шрифте, о том, как я его понимаю и как я его практически осуществлял. В конце мне хотелось коснуться русского древнего шрифта, устава и полуустава. Наш шрифт сегодняшний строится во многом сходно с западным классическим шрифтом. Но западный шрифт типа antiqua с зияющими гласными, с круглыми дугами, с выносными элементами в строчном тексте дает очень часто красивое светотеневое впечатление с разнообразно сияющим белым в строках слов. Наш же шрифт во многом исходит из древнего русского шрифта и поэтому не имеет почти выносных элементов и сохраняет массу штамбов у букв, которые в западном шрифте штамбов не имеют. Отсюда в наш шрифт входит как бы цветовой принцип, свойственный древнерусскому уставу, и цветовая тенденция смешивается со светотеневой. Иногда возникает мысль вернуть шрифт к цветовому принципу, взяв что-то от древнего шрифта, или, наоборот, усилить в нем светотеневой принцип. Но это такой сложный и специальный вопрос, что, продолжая о нем думать, я не решаюсь сейчас на нем подробно останавливаться. VII. Заключение В предыдущих главах я пытался теоретически обосновать свои взгляды на искусство книги, а дальше приведены некоторые примеры из моей практики. В азбуке, которую я награвировал в 1948 году, я как бы подытожил свои шрифтовые работы: особое отношение к гласным и согласным знакам, работа над цельностью и выразительностью графического изображения слога. Можно заметить, что поставленные в алфавитном порядке буквы не дают гармонического впечатления, и, только будучи использованы для написания слов и имея задачей передать слоговой ритм этих слов, сочетания их становятся ритмичными. Шрифт тут только титульный, так как в гравюре мне мало приходилось использовать строчной. В титуле к Мериме «Письма из Испании», мне кажется, видно одно очень важное качество гравюры. Когда скульптор рубит из камня и, вырубая целые куски, вводит в скульптуру воздух, эти куски камня не уничтожаются бесследно, а преобразуются в пространство, составляющее с фигурой одно целое. То же самое в гравюре. Работаешь над доской, над силуэтом букв и, вынимая черное, вводишь белое, и тем не менее ощущение, что здесь было черное, остается. Белое как бы залило черное, остались острова, которые ему сопротивляются, идет пластическая борьба между черным и белым, и в результате — пластичность черного и белого, но черное помнит, что оно было куском. Заставки и концовки к Б.Пильняку, М.Пришвину — примеры черного пластического силуэта. Так, концовка с лебедем дает пример своеобразной рамы; черное пятно, довольно массивное внутрь, становится воздухом, пространством, в котором летит лебедь. В моих обложках и титулах разные варианты шрифтов объемного типа и частично, в титулах к Пушкину, пространственного. В них видна работа над изображением слова как цельного графического организма, живущего на листе. Иногда это удачное решение, иногда — не совсем, но я здесь привожу это как искания. Большинство титулов имеет много осей: эпиграф, или особые сведения, или виньетка — они образуют новые оси, но все они подчиняются главной оси обложки или титула. Характер виньетки должен был быть связан с характером букв и наоборот. Во всех этих работах, особенно потому что они сделаны гравюрой, я всегда очень следил за пластичностью белого. На титуле часто очень немного остается черного: название, автор, издательство, виньетка; воздуху введено очень много, но тем не менее должна оставаться память о черной доске, и черное уходит как бы под белое, и черное и белое все время разное — то легкое, то массивное, и строки — то тонут в белом, то побеждают его. Когда же случалось, что белое теряло массивность и тем самым пластичность, я считал работу неудачной. Среди моих титулов есть выполненные как бы древним славянским шрифтом — это в связи с темой книги. Это очень интересная область шрифта, но относительно нее сейчас сказать что-либо трудно. Надо только отметить, что это, конечно, не буквальный перенос древнего в нашу книгу, а попытка понять свойства древнего шрифта и новое использование их в нашей современной книге. Заглавные буквы к Анатолю Франсу — «Рассуждения аббата Жерома Куаньяра» гравированы мной в 1918 году. Шрифт здесь классического типа. Изобразительные моменты стремятся в этих инициалах сочетаться с конструкцией буквы и в то же время — подложить под букву белый цвет, который поэтому прижимается черной буквой, составляющей первый план в изображении. Буквица к гоголевской повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» решена совсем по-другому. В ней интересно, пожалуй, заметить разное черное — в букве «С» более плотное, а в фигуре Шпоньки более воздушное. В титулах к сочинениям Проспера Мериме очень предметное и объемное изображение сочетается с объемным же и предметным шрифтом таким образом, что то и другое живет одной общей жизнью на листе. Они разного времени, и шрифт несколько меняется. Шмуцтитулы к лирике Пушкина решены пейзажем, и шрифт, в котором сочетаются скелетного типа строки со строками более цветного шрифта несколько пространственного характера, должен помогать пейзажу, подчеркивая пространственность изображения. Цветная строка поддерживает первый план, а тонкие буквы второй строки дают воздушность и глубину и вызывают пластичность белого как воздуха, который и далеко и близко. Приведенные примеры не составляют всей моей работы по шрифту — она гораздо обширнее, но, во всяком случае, то, что здесь представлено, характерно для меня на протяжении более чем тридцати лет моей работы. Тут есть опыты, которые не совсем оправдались в дальнейшей работе, но что касается общей тенденции, общего подхода к решению шрифта и шрифтовых композиций, я и сейчас считаю его правильным и ведущим для меня к новым интересным возможностям. 1954, 1960  2. О своей работе над книгой  Как я работал над «Джангром» В один прекрасный день 1939 года ко мне пришли два переводчика поэмы «Джангар» — поэт тов[арищ] Липкин и писатель калмык Баатр Басангов, и предложили мне иллюстрировать эту поэму. Дали мне с ней познакомиться, и я согласился оформлять и иллюстрировать поэму «Джангар». День был действительно прекрасный, так как он принес мне очень интересную работу, над которой я вот уже год работаю. Калмыцкий эпос не был для меня совсем неожиданным. Я очень любил всегда и у нас дома пользуется большим почетом монголо-ойротский эпос в переводе Владимирцова, дети его по многу раз перечитывали. В обоих эпосах много схожего, но калмыцкий эпос — уже целая эпопея со сложившимся циклом песен и кругом богатырей, рассказы его гораздо сложнее и богаче характеристиками. Меня прежде всего увлекало то, что образы и действие в калмыцком народном эпосе при всей фантастичности в то же время очень реалистичны, и вы, читая, ясно видите и реально чувствуете и пейзаж — от богатых пастбищ до бесплодного перевала, и богатырского коня, который описывается чрезвычайно подробно, и богатыря с его внешностью, одеждой и повадкой; и все это описывается очень красочно и не в переносном, а буквальном смысле, все определяется цветом: и богатырь, и конь, и знамя, и оружие, и части лица и т. п. На то, что согласился иллюстрировать, повлияло и следующее обстоятельство. Когда я рассматриваю гравюру как художественный язык для иллюстрирования эпоса, хотя бы русского, то мне кажется, что эта техника в ее обычном виде для эпоса не подходит; для эпоса сего простой материальностью образов, штрих, строящий форму и трактующий цвет несколько отвлеченно, не подходит, и поэтому я, когда делал эпические вещи или думал о них, то останавливался на силуэте, где простота, материальность, «тельность» изображаемого по стилю подходили к эпосу. Так делал я «Слово о полку Игореве». Но образы монгольского эпоса, в частности калмыцкого, возможны для гравюры. Гравюра может ответить на них, конечно, своеобразно перестроивши свои средства: движение штрихов, динамику формы и черный и белый цвета. Локальный цвет должен играть большую роль, нужно избегать беспредметной штриховки, пользоваться узорами, стараясь ими дать и рисунок и тон. Наша европейская гравюра идет от Ренессанса и поэтому рационалистична; восточная же, например, китайская, гораздо старше и проще, наивнее и очень конкретна в цвете. Все эти соображения имели для меня очень большое значение. Имело значение и то, что я недавно перед этим работал над «Словом о полку Игореве», и познакомиться с «полем», со степью мне было очень интересно. Причем познакомиться не с чем-то враждебным, но с интересной и своеобразной, культурой, которая, будучи незнакомой и даже удивительной, может стать мне близкой и понятной. Но первым условием, которое я поставил, была поездка в Калмыкию, знакомство с народом, с его бытом, зарисовки людей, животных, костюма и т. п. Председатель Совнаркома Калмыцкой республики тов[арищ] Гаряев и председатель Верховного Совета Калмыкии тов[арищ] Пюрвеев, с которыми меня познакомил Басангов, пригласили меня приехать в Калмреспублику, и в июне прошлого года мне это удалось, а до этой поездки я использовал время для того, чтобы познакомиться с историей калмыцкого народа, с его религией и бытом по книгам, которые мне любезно предоставил Баатр Басангович Басангов. Тут, между прочими интересными и для меня важными сведениями, выяснилась зависимость калмыцкой художественной культуры от Тибета. Но, к сожалению, сам Тибет был для меня не очень ясен. Влияния Индии, влияния Китая и, как некоторые уверяют, влияния Греции, греческого искусства через Бактрию,— во всяком случае проблема интересная, но трудная и требующая много времени. И, конечно, даже в решении таких вопросов больше всего дала мне поездка на место — в Калмреспублику, в Элисту, в улусы и табуны. Но, прежде чем описывать саму поездку и ее результаты, необходимо остановиться на характерах эпоса, на его главных героях, потому что их искать поехал я в Калмыкию и по мере моих сил и по мере времени, мне отпущенного, нашел их. Самая древняя фигура — это Шикширги, отец Хонгра; он очень стар, про него говорится, что он жестоко изнурял свое тело в подвигах, в борьбе с людьми и природой; он диковат, порывист, страшно силен, но глуповат, наивен, любит выпить арзы. Все интродукции песен говорят о счастливой жизни, о вечной весне, о вечной молодости, хотя сами песни рассказывают часто о трагедиях борьбы; но через фигуру Шикширги как бы видится та трудная, большею частью в тяжелой борьбе с окружающими народами и с природой проходившая, жизнь калмыцкого народа, в этой как бы двойственности — замечательный реализм эпоса, и воплощение чудесной мечты о стране Бумбе, и жестокая действительность, где целые народы угоняются в плен и где в борьбе кровь на богатырях запекается панцирем. Так вот, через Шикширги мы видим жестокую сторону истории; другую, счастливую, мы видим воплощенной в Джангре, в луноликом нойоне. Он тоже воин и герой, но он, кроме того, центр, объединяет всех и под ним все счастливы. Для него богатыри бросают свои народы, отцов, матерей, жен. Следующая большая фигура — это Хонгор, по прозванию Алый Лев. Он сын Шикширги и не самый сильный, но самый доблестный — соединяющий в себе и ум, и отвагу, и честь — богатырь. Из других богатырей, которых всех 12, интересно тут еще отметить Савра Тяжелорукого и красавца всемирного Мингйана. Первый похож на нашего Илью и могучестью и простотой, так же, как Илья, обижается на нойона, но в беде выручает. Второй — это красавец, запевала, игрок на гуслях, женщины не могут видеть его равнодушно, у них пояса сами развязываются, у девушек на груди пуговки все отскакивают. А сами женщины. Вот тростинка Шавдал, жена Джангра; в свете ее правой щеки можно пересчитать всех рыб, плавающих в море с этой стороны, можно пасти ночью овец; так же и в свете левой ее щеки. Так вот, за образами героев эпоса, за материалом к ним я и отправился в Калмреспублику, и вот что я там нашел. Конечно, нужно сказать, что, наверное, для живущего там человека кажется, что все изменилось и от старого внешнего быта ничего не осталось, но человеку, вновь видящему все это, каждая крупица, каждая мелкая черта удивительна, поражает его и окрашивает всю картину в своеобразный тон. Кроме того, в Калмыкии счастливо соединяется, с одной стороны, материальный прогресс, доступный народу в социалистическом государстве, с другой стороны, культурное наследие, эпос, который знаком каждому калмыку, поется множеством джангарчи и герои которого для всех калмыков реальны. Когда я использовал этюд с одного старика для моего Шикширги, так как он казался мне подходящим, и в Элисте узнали об этом и передали ему, он был доволен и горд, но сказал, что художник все-таки напутал, так как он не из рода Шикширги, а из рода Алтана Цеджи, другого богатыря. Такое живое ощущение эпоса очень помогло мне в Калмыкии и в конце концов направило всю мою работу так, чтобы, учитывая историческую правду, не делать чего-то такого, что совсем забылось народом. Так, например, прическа. У дедов и сейчас иногда, правда, редко, встречаешь чуб, как у моего Шикширги; у Джангра упоминается коса — очень древняя прическа, но у других — кудри, которые изредка подстригает ханша, жена богатыря. Исторически правильней изображать, может быть, с косой, но это отдалит героев, сделает их чуждыми по облику современному калмыку-колхознику. Или одежды. В одежде 18 и 19 столетий и отчасти теперешней, по-видимому, есть влияние: в женской — татарское, в мужской — кавказское, но они так своеобразно переработаны и так прижились, что пытаться очистить их от этих влияний я считал нецелесообразным, можно было потерять конкретное и ничего не найти. Так же и относительно пейзажа. Я помнил, что исторические события песен происходит в Джунгарии и на Алтае, но тем не менее степь приволжская и прикаспийская часто пересиливала, и я не считал это ошибкой. Степь я видел в июне. Она была почти без цветов, но основной ее цвет определялся полынью. Светлая зелень и «поль веронез» придавали сложность и воздушность окраске пейзажа, почти как на воде, в море. В первый момент степь поражала безлюдностью, потом оказывалась очень населенной всякими существами: сусликами, тушканами, змеями, зайцами, орлами, журавлями и т. д. Орлов и журавлей не стреляют, так как они полезны, и их видишь все время: изящных журавлей голубо-серых с белыми султанами, всегда парочкой бегущих или взлетающих, и тяжелокрылых могучих орлов, сидящих на буграх, и, как концовка, близ стад скарабей, навозный жук, катящий свой шарик, и среди этого — кони, верблюды; высокие, стройные коровы с рогами, делающими их похожими на антилоп и иногда образующими у них над головой сходящимися концами рогов солнечный диск; бык с сложным профилем горба и подгрудка, напоминающий зебу, горбоносые курдючные овцы; и все горбоносые: и бараны, и кони, и верблюды, и сайгаки (которых я не видел). Но перейдем к людям. Прежде всего я увидел не ленивого, медлительного и тяжеловатого кочевника, какого я по невежеству мог представить, а легкого, подвижного, в большинстве среднего роста экспансивного человека, склонного и способного к музыке, к танцу, к актерскому изображению — вообще к искусству. Я присутствовал в Элисте на Общереспубликанской олимпиаде народного искусства, это было большой удачей, съехались со всех улусов колхозники в старинных костюмах, танцевали, пели, играли на инструментах, пели «Джангра», рассказывали сказки, небылицы и т. д. Существует много видов танцев и среди них изобразительные: танец бытовой, где танцор изображает все — от собирания кизяка до ловли коня, и все это очень наглядно и ритмично; есть танец зайца, танец журавля — словом, в танце отражается окружающая природа. Танец всегда драматичен. Из танцев устраивались целые постановки, изображающие свадьбу в хотоне. Тут, на олимпиаде, и в гардеробе театра, и в музее я увидел много старинной, главным образом женской, одежды, некоторые платья — прямо шедевры по сочетанию цветов, например, шелк шанжан желто-серый и отделан черно-розово-серебряным орнаментом. Орнаменты женской одежды, собственно, и дали мне много мотивов и убедили меня в том, где я должен взять основную линию. На орнаменте отразилась масса влияний — и татарских, и кавказских, и других, вплоть до астраханских монашек, вышивавших в стиле генеральских воротников; но меня поразило то, что в основе всякой вышивки на женском костюме я встретил меандр и подобные меандру мотивы, очень строгие; в цвете же это — черное и радужные разбеги, радуги и солнца окружают эти меандры. Эти мотивы, по-видимому, очень старинные, строгие, иногда прямо напоминающие греческие, но обнаруживающие свою восточную природу хотя бы в том, что, не стесняясь, огибают и прямую, и круглую, и овальную форму. Но я был рад, от этих мотивов повеяло на меня классикой Востока. Наряду с этим масса, если можно так выразиться, барочных тенденций — в деревянной резьбе, в иконной живописи, в скульптуре, в серебряных изделиях — витиеватые, яркие по цвету, несколько тяжеловатые и чувственные формы орнаментов, фигур, складок одежд, огня, облаков и т. п. Но, конечно, в живописи, которую я в большом количестве видел в Элистинском музее, есть разные тенденции, может быть, более строгие — более старые, и более барочные — более новые, в этом за недостатком времени мне не удалось разобраться. Но вот эти две тенденции — тенденцию классическую и тенденцию барочную — я и пытался соединить в изображении, в орнаментах, в оформлении всей книги. Уже в самом облике калмыка и калмычки большую роль играет пышный сборчатый рукав, часто очень широкий, напоминающий рукава наших бабушек. Трудно было с вооружением, его я достал уже в Москве в Историческом музее и в Оружейной палате — но только шлемы и мечи, а панциря не нашел и должен был использовать миниатюры и другие источники, считая возможным влияние индийского вооружения. Теперь о человеке. Тип калмыка разнообразный, по-видимому, различные примеси меняют его в различных местах, но что по большей части поражает, это мягкость черт лица при широких скулах, которые часто дают правильный овал; маленький нос, у женщин — носик; небольшой рот, часто круглый, у девушек это ротик, как лепестки розы; не сильный подбородок; у мужчин высокий лоб, откинутый назад, у женщин — красивый круглый. Лица, особенно женщин, иногда поражают тем, что как бы рассчитаны только на фас, изобразить красавицу в чистый профиль так, как делает это художник Ренессанса, я не решился, щеки загораживают середину лица, но это придает лицу своеобразный стиль — стройность и красоту, овал часто очень строгий. Итак, иногда почти детская мягкость черт лица, стройность фигуры, длинная талия, изящество рук поражали меня часто. Изящество человека в незнакомых, неизвестных для меня формах. Конечно, типы разнообразны, есть и длинные строгие лица — я их взял для Шикширги, для разгневанного Савра, для Алтана Цеджи; есть и круглые, луноликие, нужные мне для Джангра, Мингйана и т. д. Собрав таким образом материал, правда, сколько-то спешно, я приступил к иллюстрированию и тут же из-за краткости времени должен был пригласить целую группу художников, которым предоставил мой материал и которые мне помогали: одни в орнаменте, другие в гравировании, третьи и в композиции; сын мой* и Георгий Александрович Ечеистов самостоятельно иллюстрировали некоторые песни. К каждой песне идет цветной фронтиспис, внутри — черные страничные иллюстрации и небольшие в тексте. Во фронтисписах я пытался главным образом изобразить портреты богатырей. Жесткого, как старое дерево, Шикширги, изящного обворожительного Мингйана, доблестного Хонгра, разгневанного Савра Тяжелорукого, смеющегося Санала и луноликого нойона Джангра, скачущего на огненно-рыжем своем Аранзале. Сын мой сделал хороший портрет трех мальчиков, спасших отечество, и сложную композицию пира, где все богатыри сидят и пируют. Цветные иллюстрации мы делали на левкасе яичными красками, тоже в основном пытаясь соединить реалистические тенденции со стилевыми чертами калмыцкого искусства. * Никита Владимирович Фаворский (Прим. сост.). Преувеличения эпоса мы не понимали буквально, а богатырство передавали осанкой, движением, повадкой. Наряду с портретами и в цветных и в черных изображениях — эпизоды битв, различные подвиги героев, страдание Хонгра, борьба с шулмусами Джангра, торжественное возвращение воинов с песнями, с победой домой. В общем к 12 песням около сорока иллюстраций, но, конечно, этого мало. Многие еще моменты должны бы быть иллюстрированы, и, к сожалению, мало удалось подчеркнуть ту двойственность эпоса, о которой я говорил раньше. Богатырь, подъезжая к незнакомому хотону, превращает своего богатырского коня в паршивого жеребенка, а себя — во вшивого мальчишку, — вот обычная форма инкогнито для богатыря; и наряду с героями и красавицами в эпосе фигурируют простые бытовые типы стариков и старух, ребят, девушек и стройных коневодов. Мой невод из-за малого времени был с очень широкой ячейкой, и я многое невольно должен был опустить. Ну что же, у меня такое чувство, что я первый художник со стороны попал в эту страну и наоткрывал там всяких чудес; может быть, придет время и кто-то меня трезво и с глубоким знанием дела покритикует, возможно, что я в каких-то деталях и ошибаюсь. Но живое ощущение людей, их строя, их повадок, их своеобразной и духовной и физической красоты дает мне уверенность, что в основном я прав. Май 1940 года Как я иллюстрировал «Слово о полку Игореве»  «Слово о полку Игореве» — очень древнее литературное произведение. Оно было написано в 12 веке, когда Москва только-только зарождалась; центром Руси, ее столицей был Киев, вся Русь делилась на отдельные княжества, которые должны были подчиняться великому князю киевскому, но часто его не слушавшие и часто враждовавшие друг с другом из-за городов. Спорили о том, кто из братьев и родных старше, кто имеет право на лучшее место, собирались, делили между собой места, но часто, не договорившись, брались за оружие и решали спор битвой, шли войной брат на брата. Русичи был народ рослый, сильный, живой и изобретательный в борьбе с природой, храбрый в защите своих границ от враждебных соседей. А это было необходимо, так как на юге лежали бескрайние степи, сплошь до Черного моря, а там с незапамятных времен кочевали разные народы; они городов не имели и переходили по степям со своими стадами с места на место, и когда у них накапливались силы, нападали на русские города и селения, жгли их, грабили, уводили жителей в плен и продавали пленных на берегу Черного моря, часто в очень дальние страны. Когда русские князья ссорились между собой, то половцам, так назывался один из этих народов, было выгодно, и они смело нападали на наши земли; но часто русские князья объединялись и шли в степи, и усмиряли половцев, и договаривались с ними, чтобы им на Русь не ходить и крестьян и города не грабить. То, что рассказано в «Слове о полку Игореве», как раз касается половцев и борьбы с ними. Получилось так, что поход на половцев возглавил великий князь киевский; черниговский князь Игорь* почему-то не пошел в этот поход, а спустя некоторое время решил идти сам, с братом своим Всеволодом. Они были храбрые и смелые, и дружина у них была — один другого лучше; и они решились одни, без других князей победить половцев, но не осилили их и попали в плен, а дружина их была побита. Это печальное событие взял автор «Слова», и, рассказывая о нем, он, с одной стороны, хвалит русских князей и воинов за их храбрость, за их геройство, и в то же время — горюет о том, что мешает им разрозненность, самовольство, злоба друг на друга, которая часто переходит в междоусобные войны и нападения. Все «Слово» направлено на осуждение раздоров и самовольства, на уговоры, чтобы князья были в согласии и в единстве. Автор «Слова», возможно, был дружинником князя Игоря, и он очень, по-видимому, любил князя и его семью, но он еще больше любил свою родину Русь и, восхваляя храбрость Игоря и Всеволода, упрекает их в самовольстве. Это содержание «Слова», но как все это написано? Я думаю, что трудно найти другое такое высокохудожественное произведение, особенно в древней литературе. Любовь к русским людям, любовь к родине и к родной природе делает для автора все, чего он ни коснется, живым; каждый город, каждая местность, каждая река, и море, и солнце, и ветер, и звери, и птицы,— словом, вся природа живет у него и не равнодушна к человеку, а либо любит его, либо враждебна, как поле, южные степи, земля незнаемая. И автор сам так горячо ко всему относится: чем-то гордится, чему-то радуется и о многом печалится. Все это дает «Слову» высокую поэтичность, и автор, создавая свою песнь, так замечательно пользуется древним русским языком, так он у него звучит, что никакие переводы не в состоянии передать всей словесной музыки «Слова о полку Игореве». Я давно работаю над «Словом». Эта книга, для которой я делал картинки или, как говорится, иллюстрировал ее,— последняя моя работа. Для того чтобы вникнуть в содержание «Слова» и представить тогдашних людей и их одежду и вооружение, я должен был прочесть древнюю летопись, где тоже рассказывается о походе Игоря, но не песней и не в стихах. Там рассказывается, в основном, что Игорь был ранен, и то, что он снял шлем, чтобы его узнавали свои воины и собрались вокруг него. * Игорь был новгород-северским князем. Черниговским князем он стал уже после возвращения из похода (Прим. ред.). Затем я пошел в наш московский Исторический музей и стал смотреть там, что осталось от оружия, от одежды и от быта. Там есть старинные мечи и модель червленого щита, он большой красный, острым концом вниз и довольно тяжелый. Луки, стрелы и колчаны там несколько более поздние, но по ним можно представить, какие были тогда. Тогда у нас был прямой длинный обоюдоострый меч, для защиты тела надевалась кольчуга и в то время такие же были по всей Европе; но отличием у нас был шлем: на Западе в это время был шлем, похожий на современный, с плоским верхом, а у нас — красивый островерхий; и кроме того, наш всадник был обязательно с луком и стрелами и конь у него легкий, степной, очень быстрый. «Слово о полку Игореве» звучит, как песня; красота слов, складность повествования — все это я должен был передать в иллюстрациях, и в заглавных буквах, и в орнаментах — узорах, окружающих картинки; я должен был для этого познакомиться с книжными орнаментами и красивыми буквами древних рукописей. Тогда книги еще не печатали, а писали от руки, и художник, который это делал, украшал книгу орнаментом, заставками и каждую заглавную букву делал по-новому, все красивее и красивее. В нашей Ленинской библиотеке есть рукописный отдел. Там очень много рукописей разных времен и разных народов — нашего Союза и других государств. Многие из них очень красиво украшены орнаментами и цветными рисунками, а есть и совсем простые. Есть такие, по которым учился Петр Первый, будучи еще мальчиком. Там хранятся и древнерусские рукописи, и там мне их показали. Я собирал, срисовывал там украшенные буквы и книжные орнаменты двенадцатого века. Надо сказать, что в древних русских книгах такое богатство орнамента, что конца нет его рассматриванию, и в разные века — в 12-й, 13-й и т. д., он меняется из века в век. В каждое время жил свой орнамент, были века, например, 17-й, когда в книжном орнаменте были главным образом цветы, яркие и цветные, а в 12-м веке, который был мне нужен, орнамент состоит из сложных переплетений и из зверей, которые дерутся друг с другом, проглатывают друг друга, переплетаются друг с другом. Буквы были тоже со зверями или людьми. Но в общем узоры орнамента были суровые и мужественные, соответственно времени, когда русским людям все время приходилось бороться и с природой, и с другими народами за свое существование. Затем я стал рассматривать древние рукописи, рисунки, в которых есть, между прочим, и изображения битвы с половцами. Но, кроме того, мне нужно было представить людей, и я частично искал их в древних стенных росписях и иконах, где очень часто живописец передавал современных ему людей, где часто видишь простые суровые лица сильного характера, озабоченные и готовые действовать. Кроме того, смотрел изображения современных русских людей и старался встретить подходящих мне для моих героев — Игоря, буй тура Всеволода и других. Так как это все происходило на юге, то и украинцы меня тоже заинтересовали. Ну, а потом, сшив тетрадь наподобие книги, я в ней распределил текст, нашел места для всех иллюстраций, которые непрерывно вели рассказ, останавливаясь на главном, и нарисовал задуманные мной картинки, и орнаменты, и заглавные буквы. И когда и я, и издательство утвердили их, стал гравировать. Тут стоит сказать о том, что гравюра по большей части ограничена в своих средствах черным и белым, даже серого у нее нет. Все в гравюре состоит из черных пятен и штрихов. И казалось бы, что такими средствами можно изобразить только зиму, снег, черные деревья без листьев и, может быть, еще ворон. Но это не так. Художник разными штрихами и разными отношениями черного и белого стремится изобразить все цвета, все, что он видит в природе. Этому помогает в гравюре то, что если мы проведем один раз штихелем, то получим белую линию, но можем сделать и черную линию, очертив ее с двух сторон белым; и эти отношения черного и белого дают художнику большое разнообразие цвета. И так как изображаешь что-либо знакомое, то можно передать и как бы цвета предметов. Белым штрихом на черном легко передать яркую молнию, блеск воды, мелькание освеженных листьев, блеск оружия и кольчуг. Легкими белыми штрихами можно передать туман, идущий от реки, и воздух, заслоняющий от нас далекие предметы. Передавая живые лучи солнца, их движение, перемешиваешь белые и черные линии, и они как бы шевелятся. Черным пятном штриха передашь и мрачную тучу, и темную зелень дуба, и масть коня, и плащ воина, и темно-красное знамя. И если приглядеться, то видишь, что черное и белое все время кажется разным — то тяжелым и грузным, то легким и воздушным. Для этого делаются такие доски из очень крепкого дерева, которое называется самшит и растет на Кавказе. Доски особенные: они торцовые, то есть ствол дерева пилится поперек на кружки толщиной в 2,5 сантиметра; им придается прямоугольная форма, и из этих кусочков склеивается доска какой нужно величины. На нее наносится рисунок в обратном положении, так что приходится проверять его в зеркало. Рисунок наносится черной тушью и затем покрывается тушью же, но разбавленной, так что рисунок виден, но вся доска более или менее темная. Затем особыми ножичками, которые называются штихелями, режешь или гравируешь все штрихи, которые тебе нужны. Когда после накатаешь валиком краску и оттиснешь на бумагу, то все, что осталось на доске выпуклым, на бумаге будет черным, а всякое углубление будет белым. Ножички, штихеля — разного размера и формы, и могут проводить на доске разные углубления. Они как бы пашут доску, и на простой доске они вдоль слоя давали бы стружку, а поперек — только драли бы дерево, а на торцовой доске они во всех направлениях дают стружку и, следовательно, белую линию. Оттого, что доску покрываешь тушью, она получается довольно темная, и постепенно из этой темноты как бы вытаскиваешь все, что хочешь изобразить, и это очень интересно: темная доска позволяет как бы угадывать, что там в темноте, и таким способом идти дальше и дальше в глубь доски. Гравируешь в увеличительное стекло, так как в книге часто бывают мелкие изображения, а их было бы трудно сделать без увеличительного стекла. Когда приступаешь к какой-либо книге, то трудность прежде всего состоит в том, чтобы передать художественный характер того произведения, которое иллюстрируешь,— стиль. Пушкина нужно иллюстрировать по-пушкински, Гоголя — по-гоголевски, Горького — по-горьковски. Каждого автора и каждое произведение нужно, поняв их характер или стиль, соответственно этому по-разному иллюстрировать. Но нельзя думать так, что раз «Слово» произведение двенадцатого века, то я возьму и точно подделаю книгу под то время, как она тогда писалась. Нужно вникнуть в характер произведения, понять его и тогда уже передавать в своих рисунках; не буквально копировать все те заставки и концовки, заглавные буквы и иллюстрации, а вчитаться в текст, восхититься им и понять и оценить его, как сможет оценить современный человек, живущий в Москве в двадцатом веке в социалистическом государстве. Эта трудная задача облегчается тем, что в «Слове» мы имеем высочайшее художественное произведение, захватывающее нас, и то, что любовь к родине русского человека 12-го века отвечает нашим чувствам, и делает нам близкими все это произведение и его героев. Книга всегда начинается титулом — это первая страница, на которой пишется все, что касается книги: автор, название, издательство, год. На ней может быть и изображение. У меня на титуле только название. Имя автора мы бы поместили, но, к сожалению, не знаем. А об издательстве сказано раньше. Напротив этой страницы помещается картинка, которая по своему содержанию относится ко всей книге. Я поместил тут автора «Слова». Он воин, он в кольчуге, но он с гуслями; он пел песни и играл на гуслях воинам и князьям русским, а сейчас говорит им о народной беде: о том, что делают половцы, о пожарах и о бедных женщинах, оплакивающих своих близких, и указывает в сторону этих женщин на титуле, там, кроме того,— оружие, и знамя, и летящие соколы, соколами называют храбрых и смелых людей. Дальше картина изображает начало похода. Затмение, Игорь говорит к войску и зовет идти к Дону, на половцев. Я слышал упрек, что так в поход не ходили; и действительно, идти длинный путь в кольчуге и шлеме было бы невозможно; кто нес это в заплечном мешке, кто вез! навьюченным на лошадь, кто — на телеге. Но характер «Слова», его поэтичность требовали изображения воинов, готовых к бою; ведь и сам автор, описывая воинов князя Всеволода, говорит, что они в полном вооружении. Форма иллюстраций в этой книге получилась длинная, в разворот на две страницы, из-за того, что левая страница содержит древний текст, а правая — перевод, и они обе рассказывают об одном и том же. Я, делая эти иллюстрации, радовался, что они такие длинные, на две страницы. На них было гораздо легче нарисовать войско, которое движется, строится в полутьме затмения, кони тревожатся, воины их сдерживают и сами тоже насторожились, слушая Игоря. Это же помогло и в других иллюстрациях. Вторая картина — это первая битва. Тут, как рассказывает летопись, главным образом молодежь на конях напала на половцев и побила их. Третья картина на двух полных страницах изображает тяжелую битву, когда половцы собрали все свои силы и окружили русских воинов, оттеснили их от воды, многих перебили, Игоря ранили. Буй тур Всеволод сильно бьется, и половцы не могут стоять против него, но их все больше и больше, и наши защищаются кто мечом и щитом, а кто и просто топором. Тучи идут и молнии сверкают, стрелы летят, падают воины в степные травы, но русичи еще держатся у своего знамени. Орнамент вокруг картины говорит о том, что соколов опутали и взяли в плен. Каждая картинка имеет свои трудности, но эта, как центральная, изображающая главное событие, пожалуй, была самой трудной. Прежде всего нужно было изобразить главных героев: Игоря, который смел, горяч и, может быть, даже опрометчив, все берет сильно к сердцу — и победу, и поражение, и плен; буй тура Всеволода — более простого по складу, который, все забыв, бьется до последнего с врагами. Кроме того, изображая битву, художник должен добиться впечатления, что много народу участвует с той и другой стороны, а ведь нельзя же буквально нарисовать тысячи на одной картине, и необходимо сравнительно немногими людьми передать множество. Четвертая картина — в Киеве; Святослав, великий князь киевский, узнал о поражении и пленении Игоря и со слезами говорит сидящим перед ним князьям и воинам о том, до чего доводят своеволие и ссоры князей. Они все по-разному слушают его: некоторые сердятся, другие признают, что виноваты, иные хотели бы сейчас же идти биться с половцами. Князья разные по типу. Тут есть и галичане, и рязанцы, и из Новгорода, Полоцка. Мне тут пригодился собранный мною материал. Автор «Слова» вложил в речь Святослава свои мысли: мысли патриота, любившего свою родину, о том, как ее защитить, и по этому поводу приводит много различных примеров из тогдашней жизни. Пятая картина — это плач Ярославны: раннее утро, солнце встает, туман постепенно уходит, со стен Путивля далеко видны река, леса, ветер гонит облака. И тоскующая по мужу Ярославна обращается и к солнцу, и к ветру, и к реке и просит их помочь Игорю и его воинам, верно думая, что с ними несчастье и что мучает их жажда и усталость в далекой степи. Шестая картина — бегство Игоря. Игорь с помощью половца Овлура бежал из плена; они заморили коней, и вот сел Игорь немного отдохнуть на берегу Донца, это уже не дикое поле, не незнаемая земля, а родная, идущая от нас река, и она, как родная, разговаривает с Игорем, приветствует его, утешает его, и он ей отвечает с глубоким чувством, как переживший и победу и поражение, и плен и освобождение, говорящий к родной реке. В этих двух картинах особенно важно было изобразить природу, природу русскую, живую, которую и мы любим и знаем; и чтобы эта природа почти буквально вела бы разговор с Ярославной и Игорем. Тут художник может и должен заставить зрителя вспомнить, что и он был в таких местах и, может быть, почти разговаривал, так же как Игорь или Ярославна, только по другому поводу. Наши воины Отечественной войны так же разговаривали, хотя бы с Волгой, и она им отвечала. Последняя картина — как бы концовка — возвращение Игоря. Все рады, все веселы. Все это заключено в переплет, на котором яркими цветами и золотом изображены воины, стерегущие границу. Они смотрят вдаль, остановили коней. Кони горячатся. У переплета другой язык, более яркий, чем у картин внутри книги; как бы более возвышенный, но в то же время очень краткий. На переплете художник должен в немногом сказать основное про содержание и в то же время дать книге одежду. В переплете красота очень важна. Необходимо, чтобы он был красив. Текст сопровождается фигурными буквами и картинками на полях. Они так же мимолетны, как и упоминания в тексте о гусях и лебедях, об орлах и волках, о бедных русских женах и бегстве Игоря. Мелкие картинки на полях и буквы сопровождают весь рассказ и должны соединить всю книгу в одну песню. И я хотел бы, чтобы было так, как говорится: «из песни слова не выкинешь»; так бы и у меня, в моей книге, которую я сделал из картинок, орнамента и украшенных букв, нельзя было бы ничего выкинуть. Добился ли я этого — это вам судить. 16 сентября 1953 года  Квинтет Дмитрия Шостаковича Я слушал его не раз в исполнении молодых музыкантов — студентов Института им.Гнесиных. Это произведение, как и все творчество композитора, очень интересно. Особенно нравятся мне лирические эпизоды квинтета. В нем есть одна часть, где мелодию начинает первая скрипка. К ней присоединяется вторая, затем альт и вступают, наконец, все участники ансамбля. Мелодия, может быть, и не буквально русская, но форма запевки и хора звучит здесь очень по-русски. Интерес к этой вещи, да и красивая группа участников и их ритмичные движения заставили меня в свое время взяться за гравюру «Квинтет Дмитрия Шостаковича». Кроме того, я давно хотел поработать над серией гравюр на темы культурно-художественной жизни Москвы. Это интересно для изображения и в то же время закрепит какие-то живые образы нашей повседневной жизни. Я мало занимался станковой гравюрой: у меня была только «Самаркандская серия». А сейчас я хотел бы поработать над московскими сюжетами, награвировать выступления музыкантов, наших выдающихся чтецов и т. п. Музыкальную тему я взял для одной из последних работ — гравюры на линолеуме, изображающей пианистку Марию Вениаминовну Юдину в Большом зале консерватории исполняющей Бетховена. Я довольно часто ее слышал и зарисовывал на репетиции; я старался в гравюре передать мужественное исполнение Марии Вениаминовны и характер бетховенской музыки. Положение рук характерно для сонаты № 32 Бетховена. Поэтому я так и назвал мою гравюру. 29 декабря 1957 года  О работе над гравюрами к «Маленьким трагедиям» Пушкина Я был счастлив, что мне в Гослитиздате предложили заявить любую тему и выбрать любой формат. И я взял «Маленькие трагедии» и формат выбрал такой, как выставлен здесь. Я уже однажды делал «Маленькие трагедии», но делал их в трехтомнике Пушкина, в маленьком формате и делал только заставки и концовки. Но, тем не менее, я сейчас воспользовался некоторыми чертами, которые были там и в «Пире во время чумы», и в «Дон Гуане». Некоторые детали я перенес в новые решения. Работаю я так. Прежде всего я делаю макет и намечаю места иллюстраций, рассчитываю текст, как он у меня ляжет. Мне нужно было его разместить так, чтобы все шмуцтитулы были на правой стороне. Таким образом, чтобы все движение в книге внутрь книги было бы через эти титулы. Прежде всего я сделал главный титул. Его я делал несколько вариантов — более пышные и более простые. И мне хотелось туда включить цветы. Я вообще люблю цветы в композиции. Но тут получилось так, что цветы, собственно, не было смысла вводить ни для «Скупого», ни для «Дон Гуана», ни для «Моцарта и Сальери», ни для «Пира во время чумы». И я отверг эти решения и сделал более простое решение, где были лавр и кипарис. Когда решаешь титул, где, в сущности, очень немного изображения, а много белого, то очень важно, чтобы все это белое жило, чтобы все белое было бы пластично. Поэтому все, что входит туда, буквы и виньетки, должно очень активно относиться к этому белому. Поэтому кипарисовые ветки почти сели в этом белом, и белое вокруг них поднимается, а лавровые ветки дают воздух. И буквы я также взял постепенно утончающиеся к концу слов, так что они как бы больше и больше входили в белое и белое все больше и больше поднималось. Лавром и кипарисом я пытался выразить всю суть «Маленьких трагедий». Лавр и кипарис там лежат и как бы невольно складываются в венки — венок лавровый и венок кипарисовый. Титул и шмуцтитулы, следующие дальше, характерны тем, что в них очень много белого, в них изображение очень мелкое и буквы небольшие. Поэтому вся композиция состоит в том, что надпись сочетается с более темной небольшой фигурой. Это такие остановки в книге, которые ведут читателя внутрь книги. При этом важно было то, что каждую маленькую трагедию я начинаю длинной горизонтальной иллюстрацией. [...] У меня таким образом устанавливается в книге горизонтальное движение, которое проходит опять же через всю книгу. И, делая форзац, я тоже сделал его горизонтальным. Таким образом он ответит у меня на этот момент книги. Иллюстрации почти для всех «Маленьких трагедий» я делаю более горизонтальными, чем вертикальными, кроме «Моцарта и Сальери» — там я делаю вертикальные иллюстрации. Мне нужно было как-то отличить одну вещь от другой, и мне казалось, что к «Моцарту и Сальери» более подходят вертикальные иллюстрации, а к остальным «Маленьким трагедиям» более подходят горизонтальные иллюстрации. Вообще я должен сказать, что горизонтальные иллюстрации гораздо легче компоновать, а вертикальный формат труднее наполнить композицией, так как горизонтальное выражение земли, пола труднее выразить вертикально. Суть литературных произведений Пушкина заключается в следующем: каждая вещь трактует о страсти, и эта страсть пытается себя возвеличить, возвысить, как бы приукрасить. Так в «Скупом рыцаре» — скупой, но рыцарь! Так в «Моцарте и Сальери», где убийца объясняет свое поведение любовью к искусству! Так в «Дон Гуане», где является Deus ex machina — эта статуя командора, и кончает все. А в «Пире во время чумы» не так. Там Пушкин пытается освятить смерть, и в гимне Председателя заключена очень высокая идея и очень светлая идея, что: Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог! Должен сказать, что я не доверил оформление одним иллюстрациям. Мне казалось, что книга вся полна потоком страсти, и мне трудно было бы отдельными иллюстрациями передать это движение. И я взял и ввел маски. В каждой вещи я делал маски у линейки наверху: маски Альбера и Ивана, Барона и Жида; Дон Гуана и Командора, Лауры и Доны Анны; и в «Пире во время чумы» — Девушки и Смерти и других персонажей «Пира». Начинал я со «Скупого рыцаря». «Скупого рыцаря» было проще делать, чем все остальные трагедии, потому что там более простые люди, более простые страсти. Там люди шестнадцатого века, которые очень простыми страстями обуяны — жадностью! Ведь и Альбер, собственно, тоже по-своему жадный, по-своему думает только о деньгах, но иначе, чем отец. И вот этих жадных людей, в том числе и Жида, более просто было изображать. В первой иллюстрации я в башне изобразил лежащим Альбера, жалующегося на отсутствие денег, указывающего на разбитый шлем, и Ивана, который с ним беседует и вспоминает, как Альбер сбросил противника, вышиб его из стремян. Между прочим, Ивана я взял пожилым, хотя можно было изобразить его юношей. Но мне изобразить двух юношей не хотелось. Я взял его пожилым и наградил (да это и по Пушкину) таким скептицизмом и иронией. Поэтому, когда Альбер говорит: «Повесить его!», Иван отвечает: «Да, да, повесить!», а сам верит в то, что совсем не повесят. Когда Альбер кричит: «Повесить!» и протягивает руку, тут было трудно мне, потому что стоящие двое — Иван и Жид — читались подряд от Альбера: Альбер, Иван и Жид. А мне нужно было читать так: Альбер, Жид и третий, стоящий в промежутке, Иван. Мне кажется, что мне это удалось, хотя сперва не выходило. Потом в подвале Скупой рыцарь зажигает все свечи и празднует — он действительно властитель! Все для него возможно. Он наслаждается покоем этого золота, его блеском, и ничего он не хочет делать, но мечтает о власти, о своем могуществе. Самой трудной из вещей была для меня трагедия «Моцарт и Сальери». Некоторые люди возражали против моего Сальери. Между прочим, у меня был портрет Сальери, правда, уже стариком,— мелкие черты лица и вообще такое незначительное лицо. Мне этим портретом воспользоваться почти не удалось. Я взял только у него ту черту, что у него безбровые глаза. Он сидит задумавшись. Важно и то, что он руками тоже «рассуждает», и здесь можно вспомнить, что он «придал беглость» пальцам. Между прочим, в интерьере, в двери и в клавесине я старался передать некоторую музыку — холодную, объективную музыку, которую проповедовал Сальери. Затем иллюстрация, где играет Моцарт, а Сальери слушает и плачет. Относительно этого Сальери я говорю, что он плачет, а мне говорят, что он плачет, но крокодиловыми слезами. Я говорю — да, но ведь он и должен крокодиловыми слезами плакать, потому что он плачет, радуясь, что он убил. Наконец-то решился и убил! Так что в этом смысле, если взять всю книгу, то наибольший злодей в этой книге — Сальери. «Дон Гауна» нужно было более цветно, более ярко решать. Я пытался это сделать и в ужине у Лауры, и в дуэли Дон Гуана с Дон Карлосом, и в других, особенно в последней иллюстрации, где упала на пол Дона Анна. Между прочим, в иллюстрации тоном очень существенно как бы взвешивать цвета переднего плана светлым или даже просто белым пятном заднего плана. Например, в ужине у Лауры я делаю так, что более или менее темная спина по вертикали подкладывается светлой фигурой. И таким образом первый план у меня взвешивается, делается более конкретным и о него можно опереться. То же самое в третьей иллюстрации, где светлое пятно — это Лаура, лежащая на кровати. Между прочим, в той иллюстрации, которая изображает дуэль, мне очень важно казалось то, что я на первый план поместил натюрморт - стол с остатками ужина, еще посуду не убрали. И таким образом первый план подчинялся главному — второму плану. И в то же время в такое трагическое происшествие вводился прозаизм. Мне казалось, что это интересно. В сцене на кладбище, где Дон Гуан объясняется в любви Доне Анне, мне, во-первых, было интересно то, что у меня Дона Анна в первом варианте, в первом эскизе стояла на коленях, но фигура была вертикальная. И вот, когда я ее наклонил, то это для меня почему-то было очень важно. Таким образом я как бы ввожу движение самого пространства. Я как бы смотрю на Дон Гуана прямо, а на Дону Анну уже смотрю наклонно. У нее как бы своя наклоненная вертикаль. [...] Я уже говорил об иллюстрации «Ужин у Лауры». Там я беру друг под другом фигуры: внизу спины, вверху фасы, и таким образом их сопоставляю. Фасы светлые, а спины темные. Сама Лаура блистает белизной и таким образом подпирает все. То же самое и во второй иллюстрации с Лаурой. Там Лаура повалилась на кровать, заткнула уши и не хочет слышать ничего. Я говорю о сцене дуэли. Они дерутся, и Дон Гуан убивает Дон Карлоса. Я думал, что нужно было изобразить так, что они дерутся. Но до того быстро Дон Гуан убивает его по пьесе, что нельзя изобразить, что он сопротивляется и так далее. Дон Карлос, как горячий человек, сразу напоролся, а Дон Гуан, когда Лаура упрекает его, говорит: «Что делать? Он сам того хотел». Так что это такой даже наивный человек. [...] Должен сказать, что я иногда говорю то, что я потом увидал, а не раньше. Я так и не делал нарочно, а это получилось так. А затем уже я сообразил, что именно этим соединяется или сочетается что-нибудь. Дальше идет «Пир во время чумы». «Пир во время чумы» я кончаю большой иллюстрацией. Вся книга кончается, таким образом, большой иллюстрацией в разворот. Я вообще люблю такую композицию, которую можно на двух страницах делать с разрывом, потому что пространство здесь гораздо больше изображается, чем даже в цельной вещи. Этот разрыв, белый промежуток, делает вещь гораздо более пространственной. Здесь я беру отчасти ту же композицию, что я раньше брал в трехтомнике. Только там она была заставкой, а тут в полный разворот. Здесь Председатель, который поет гимн, затем Молодой человек, затем Луиза, Мери, тут же и еще разные люди. Один увлекается главным образом едой, а другие слушают Председателя, одобряют, или не одобряют, или приходят в ужас. Девушка оборачивается и смотрит, куда уехала телега с мертвецами. И тут маски. Больше всего масок в этой вещи. Я забыл сказать, что маски были и в «Дон Гуане». И надо сказать, что в «Дон Гуане» мне очень трудно далась Дона Анна. И до сих пор не знаю, правильна она или нет. Лауру проще было делать, а Дона Анна взята у меня для контраста с Лаурой. Лаура — боевая, смелая, волевая, решительная, а Дона Анна — нерешительная, слабая. Маску Дон Гуана я сделал серьезной. Мне казалось, что он мог задуматься. Должен признаться, что очень трудно мне всюду делать похожего Дон Гуана или Дону Анну, или Лауру, или Сальери. Найдешь тип, увлекаешься и начинаешь... Вот, например, Сальери задумавшийся - это одно, а Сальери плачущий — это другое совсем. И как их свести, чтобы они были похожи в начале и в конце, чтобы это был как бы один человек — мне это очень трудно, так что в этом смысле у меня, может быть, и не всегда выходило. А в «Пире во время чумы» маски играют очень большую роль. Там, в сущности, основное — это Девушка и Смерть. И концовка там — это факелы, лопата и розы. Факелы — это тогдашняя дезинфекция, лопата — это лопата, а розы нужно было сделать так, чтобы они возможно глубже были (это красные розы) и своими цветами углубляли бы всю вещь. И тут вы опять можете заметить, что я кладу черное наверх — черный факел, а под него подкладывается белая лопата и более светлый факел и так далее, то есть таким образом строишь цвет. Могу еще добавить, что я задумался насчет переплета. Переплет мне очень трудно сделать. Мне почему-то кажется, что переплет должен быть розовым. И как сделать, чтоб розовый переплет был серьезен и даже страшен? Я вожусь в издательстве, чтобы мне показали, какие у них есть розовые. Я не знаю, что вам еще сказать. Если вы спросите, я скажу. |