Аляев, Пушкарь: Учебные материалы по урологии. Аляев Ю. Г., Пушкарь Д. Ю. Учебные материалы по урологии. Учебные Материалы по урологии (Ю. Г. Аляев, Д. Ю. Пушкарь) содержание

Скачать 1.07 Mb. Скачать 1.07 Mb.

|

|

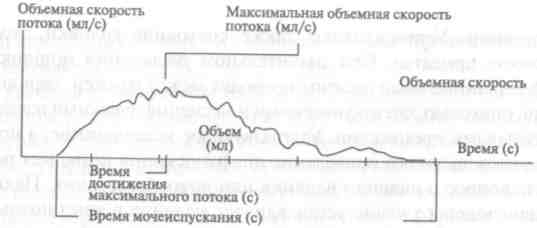

5) Острая задержка мочеиспускания возникает у больных пожилого возраста и чаще всего обусловлена гиперплазией или раком простаты. Нередко тяжёлые сопутствующие заболевания пациента не позволяет прибегнуть к трансуретральному оперативному вмешательству. Единственным способом отведения мочи в этом случае является цистостомия. Однако наличие цистостомы существенно снижает качество жизни больного. В последнее время с появлением новых синтетических материалов появилась возможность изготовить уретральный стент, который, будучи установленным в простатический отдел уретры, создает условия для восстановления мочеиспускания. 6) Пиелоуретероскопия используется для диагностики папиллярной опухоли мочевых путей, стриктур мочеточника, камней верхних мочевых путей. Это исследование имеет значение в дифференциальной диагностике папиллярной опухоли и уратного камня верхних мочевых путей. 7) Нефроскопия — в основном используется интраоперационно для выявления мелких камней чашечек. Эндоскопические операции: - трансуретральное электровыпаривание–резекция гиперплазии (рака) простаты; - оптическая уретротомия; - трансуретральная резекция стенки мочевого пузыря по поводу опухоли или его шейки по поводу рубцово – склеротического процесса; - цистолитотрипсия; - контрастная уретеролитотрипсия (ультразвуковая, электрогидравлическая, пневматическая); - нефроскопия, эндоскопическое удаление камней чашечек и лоханки. Осложнения эндоскопических операций: - ТУР – синдром; - кровотечение; - повреждение мочевого пузыря, мочеточника, лоханки, почечной паренхимы. Роль эндоскопических операций при урологических заболеваниях Научно-технический прогресс позволил широко использовать в урологической практике различные эндоскопические пособия, которые менее травматичны, чем открытые операции. Помимо эндоскопического инструментария (резектоскопы, уретротомы, ригидные или гибкие уретерореноскопы, ригидные нефроскопы) для их проведения необходимы специальные приспособления, генерирующие тот или другой источник энергии, оказывающий лечебное действие при том или ином урологическом заболевании. Трансуретральное электровыпаривание — резекция гиперплазии (рака) простаты: используя высокочастотный переменный ток, специальной петлей или валиковым электродом производится удаление аденомы простаты (гиперплазии) до ее капсулы или часть предстательной железы, пораженной раком. В настоящее время доказано, что применяя трансуретральное оперативное пособие можно удалить гиперплазию простаты любого объема. Однако при объеме железы больше 100 см. куб. может потребоваться повторное вмешательство, так как время трансуретральной операции ограниченно 60 минутами, и не всегда удается удалить весь объем гиперплазии простаты за этот временной интервал. Промывание мочевого пузыря должно производиться слабо гипертоническими растворами (3 %-ный раствор мочевины, 9 %-ный раствор манитолла, 8 %-ный раствор глюкозы). Возможные осложнения: развитие ТУР-синдрома, кровотечение, тампонада мочевого пузыря. Оптическая уретротомия: с помощью ножа-уретротома строго на 12 часах производится рассечение стриктуры уретры. Трансуретральная резекция стенки мочевого пузыря с опухолью до мышечного слоя: операция показана лишь при 1-2, при отсутствии вовлечения в опухолевый процесс мышечного слоя мочевого пузыря. Противопоказанием к этой операции является: близкое расположение опухоли к устьям мочеточников, большие размеры опухоли, ее расположение на передней стенке мочевого пузыря. Возможные осложнения: кровотечение, перфорация стенки мочевого пузыря, повреждение устьев мочеточников. Контактная цистолитотрипсия: операция показана при одиночных камнях мочевого пузыря, при отсутствии выраженных нарушений мочеиспускания, при небольших размерах гиперплазии простаты. Разрушение камней осуществляется следующими способами: электрогидравлическим, ультразвуковым, пневматическим, а также с использованием специальных электродов. Возможные осложнения: повреждение стенки мочевого пузыря. Контактная уретеропиелолитотрипсия: операция показана при одиночных камнях мочеточника или лоханки. В основном используется как дополнительный метод комплексного лечения нефролитиаза. Ее использование показано при наличии крупных фрагментов камней, образовавшихся после дистанционной ударно-волновой литотрипсии и при длительно существующих каменных дорожках. Осложнением этой операции может быть повреждение стенки мочеточника и лоханки. С Уродинамические методы исследования В последнее время все большее распространение получают различные уродинамические методы исследования урологических больных. К простейшим скрининговым обследованиям следует отнести выполнение урофлоуметрии – измерения объемной скорости мочеиспускания. Проведение этого простого исследования позволяет объективизировать жалобы больного на вялое или резко затрудненное мочеиспускание (рис. 5).  Рис. 5. Урофлоуметрическая кривая и регистрируемые параметры Более сложным методом является комбинированное уродинамическое исследование, подразумевающее одновременную регистрацию уровня абдоминального, уретрального, пузырного и детрузорного давления, электромиографии на фоне постепенного наполнения мочевого пузыря жидкостью. Это исследование применяется в диагностике сложных форм нарушения мочеиспускания. IV Аномалии мочевой системы и мужских половых органов Основные положения 1. Аномалии мочеполовых органов — самые частые пороки развития мочеполовой системы. В 1/3 случаев наблюдается сочетание аномалий мочевой и половой систем. Различают следующие аномалии почек: количества, положения, структуры, взаимоотношения. 2. Удвоенная почка имеет общую капсулу, сочетается с полным удвоением мочеточников или последние на каком-либо уровне сливаются. При дистопии почки лоханка расположена на передней поверхности почки или с латеральной стороны, длина мочеточника и сосудов соответствует положению почки (в отличие от нефроптоза). 3. Поликистоз почек — двустороннее заболевание, часто наследственное. Различают 3 клинические стадии: компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная. Возможные осложнения: хронический пиелонефрит, почечная гипертензия, хроническая почечная недостаточность. Лечение консервативное и оперативное — игнипунктура. 4. Виды аномалий мочеточника: уретероцеле, эктопия устья, ретрокавальный мочеточник, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, нейромышечная дисплазия. Различают 3 стадии последней: ахалазия мочеточников, мегауретер, гидроуретеронефроз. Методы диагностики — экскреторная урография, Урокинематография. Основные виды оперативного лечения — создание дупликатуры из расширенного мочеточника, антирефлюксный уретероцистоанастомоз, пластика тазового отдела мочеточника. При уретероцеле показана трансуретральная его электрорезекция. 5. Дивертикул мочевого пузыря — мешковидное выпячивание его стенки. Мочеиспускание затрудненное, часто в два приема. Основные методы диагностики — цистография и цистоскопия. Лечение состоит в полном иссечении дивертикула. 6. Экстрофия мочевого пузыря — отсутствие передней стенки пузыря, через дефект передней брюшной стенки пролабирует слизистая оболочка задней стенки мочевого пузыря. Вытекающая моча вызывает мацерацию кожи. Экстрофия сочетается с расхождением костей лона и тотальной эписпадией. Пластику передней стенки мочевого пузыря обычно выполняют в грудном возрасте. 7. Гипоспадия — отсутствие задней стенки мочеиспускательного канала. Различают 4 формы гипоспадии: головчатую, стволовую, мошоночную и промежностную. В связи с несоответствием длины уретры и кавернозных тел при эрекции возникает искривление полового члена. Сперма из-за эктопии уретры не попадает во влагалище. Оперативное лечение осуществляется в два этапа. Первый этап проводят в возрасте 1—2 лет, он заключается в иссечении рудиментарной уретры (фиброзных тяжей) и создании запаса кожи для последующей уретропластики. Второй этап — уретропластику выполняют до начала полового созревания. 8. Эписпадия — врожденное расщепление передней стенки мочеиспускательного канала. Различают у мальчиков три формы: эписпадию головки, полового члена и полную эписпадию. Половой член деформирован. При полной эписпадии наблюдается недержание мочи, отмечается широкое расхождение костей лонного сочленения. Лечение проводят в дошкольном возрасте. Цель операции состоит в создании недостающего отдела уретры за счет местных тканей и пластики шейки мочевого пузыря для устранения недержания мочи. 9. Крипторхизм — задержка опущения яичка. Крипторхизм Крипторхизм— это неопустившееся яичко. Различают брюшной (абдоминальный) и паховый крипторхизм. В первом случае неопущенное яичко отстает в росте и развитии. Яичко, расположенное в паховом канале, подвергается частым травмам, атрофии. Нужно различить крипторхизм и эктопию яичка — необычное расположение сформировавшегося яичка, совершившего свой выход из брюшной полости и пахового канала. Крипторхизм одна из частых аномалий полового развития (30 % при рождении) и уменьшается к году (2-3 %). В постпубертатном периоде составляет 0,1-0,5 % всех лиц мужского пола. В большинстве случаев, отсутствие яичка в мошонке замечают родители ребенка. Иногда дети жалуются на тянущие боли или чувство неловкости в паховой области. Ведущим методом диагностики является пальпация мошонки и вдоль пахового канала. Диагностика и лечение больных с абдоминальной формой ретенции (задержки) яичка представляет большие проблемы. В этом случае лапароскопия является наиболее информативным методом, позволяющим визуально определить состояние яичка, его локализацию, а так же выбрать необходимую лечебную тактику. Осложнения крипторхизма. Бесплодие. При крипторхизме нередко развивается опухоль яичка. По-видимому, возникновению опухоли яичка при крипторхизме способствует не только положение яичка, но и его первичный дисгенез. Лечение. Консервативная терапия состоит в назначении детям хорионического гонадотропина. Хирургическое лечение (орхидопексия). Оптимальным сроком для оперативного лечения низведения яичка считается возраст 1-2 года. В последние годы возможности лапароскопической хирургии стали использоваться при проведении операций при различных вариантах абдоминального крипторхизма у детей. У взрослых выполняют низведение яичка в мошонку с орхипексией. V Мочекаменная болезнь Мочекаменная болезнь составляет 30—40% всех урологических заболеваний. Камни могут располагаться в почках, мочеточниках, мочевом пузыре, мочеиспускательном канале. Чаще камни образуются в одной почке, но в 9—17% случаев встречается двусторонний нефролитиаз. Камни могут быть одиночными и множественными, мелкими и коралловидными. По химическому составу камни бывают оксалатные (из кальциевых солей щавелевой кислоты), уратные (из мочевой кислоты или ее солей), фосфатные (из фосфорной кислоты), карбонатные (из угольной кислоты) редко встречаются цистиновые, ксантиновые, белковые и холестериновые камни. Камни первично образуются в почке, вторично – в мочеточнике. В мочевом пузыре камни бывают первичными и вторичными. Предрасполагающие к камнеобразованию факторы: нарушение уродинамики, инфекция, рН мочи, характер питания, состав мочи, климатические особенности, заболевания паращитовидных желез, переломы костей. а) Жаркий сухой климат, «жесткая вода», однообразная с дефицитом витаминов, микроэлементов являются факторами, способствующими образованию мочевых камней. б) Важное значение имеют и эндогенные факторы: заболевания паращитовидных желез, нарушения водного и солевого обмена, инфекция мочевых путей, заболевания желудочно-кишечного тракта и др. В результате изменяются физико-химические свойства мочи, соотношение между кристаллами мочи и ее защитными коллоидами, которые удерживают соли в растворенном состоянии. в) Камнеобразованию способствует щелочная реакция мочи и мочевая инфекция. г) Камнеобразованию способствует затрудненный отток мочи (дискинезия, стриктура, склероз шейки мочевого пузыря, гиперплазия и рак простаты). Симптоматика: - боль (ноющая или почечная колика), - гематурия, - пиурия, - отхождение камней. Одним из ведущих признаков почечнокаменной болезни является микрогематурия, которая может быть единственным проявлением заболевания. Обзорный снимок мочевой системы или ультразвуковое обследование, позволяют сразу установить диагноз при первом обращении больного к врачу. Возможные осложнения: - острый пиелонефрит, - почечная недостаточность, - анурия (обтурационная форма). Почечнокаменная болезнь, осложненная пиелонефритом, может сопровождаться артериальной гипертензией. Нередко такие больные лечатся у терапевтов по поводу гипертонической болезни, несмотря на наличие пиурии, и только целенаправленное урологическое обследование позволяет установить истинную природу заболевания.

Диагностика Основное значение в диагностике мочекаменной болезни имеют УЗИ, рентгенологические (обзорная и экскреторная урография) и инструментальные (цистоскопия, катетеризация мочеточника) методы обследования. Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет выявить камни почек до 5 – 6 мм в диаметре и является первым методом, использующимся в дифференциальной диагностике почечной колики и острых заболеваний органов брюшной полости. Рентгеновское обследование больного почечнокаменной болезнью начинают с обзорного снимка мочевой системы. Экскреторная урография выявляет локализацию камня в мочевой системе: почке – расширение чашечек, мочеточнике – гидронефротическая трансформация, симптом Лихтенберга. Камни бывают рентгенопозитивными и рентгенонегативными. Рентгенопозитивные камни (оксалаты, фосфаты, карбонаты): УЗИ, обзорная рентгенография, экскреторная урография с определением локализации камня, функции почки, наличие уростаза, выявление симптома «указующего перста. Рентгенонегативные камни (ураты): УЗИ, экскреторная урография, ретроградная пиелография (применяется введение в лоханку 5—10% раствора контрастного вещества для выявления дефекта наполнения), резко кислая реакция мочи, в осадке мочи - соли мочевой кислоты. Дифференциальный диагноз. Нередко приходится дифференцировать почечную колику с рядом острых заболеваний брюшной полости (острый аппендицит, острый холецистит, прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки, кишечная непроходимость, острый панкреатит, внематочная беременность и т. д.), требующих срочного оперативного вмешательства. Каждому их этих состояний соответствует определённый симптомокомплекс, однако в 25 % наблюдений почечная колика протекает атипично — боль распространяется по всему животу, иррадиирует в подложечную область, сопровождается выраженным парезом кишечника и т д., что усложняет ее распознавание. Значительную помощь в распознавании острых заболеваний брюшной полости оказывает ультразвуковое исследование, которое выявляет конкремент или расширение мочевых путей на стороне колики. Чрезвычайно важным и простым методом дифференцирования этих состояний является хромоцистоскопия. При почечной колике нарушается выделение раствора индигокармина из устья мочеточника на стороне поражения при цистоскопии. Однако этот метод является инвазивным и с внедрением ультразвукового исследования стал использоваться реже. Значительную помощь при распознавании острых заболеваний органов брюшной полости может оказать обзорный снимок мочевой системы, выявляющий тени, подозрительные на конкремент, и экскреторная урография, устанавливающая дилатацию мочевых путей или отсутствие выделения контрастного вещества на стороне поражения. Интерпретация полученных данных может быть затруднена при выраженной аэроколии. |