Аляев, Пушкарь: Учебные материалы по урологии. Аляев Ю. Г., Пушкарь Д. Ю. Учебные материалы по урологии. Учебные Материалы по урологии (Ю. Г. Аляев, Д. Ю. Пушкарь) содержание

Скачать 1.07 Mb. Скачать 1.07 Mb.

|

|

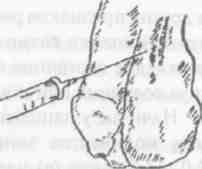

Показания к оперативному лечению: - острый пиелонефрит, - размер и форма камня, - выраженные нарушения функции почки, - повторные некупирующиеся приступы почечной колики. В настоящее время открытые операции по поводу почечнокаменной болезни применяются лишь у части больных. Другие способы лечения - дистанционная и контактная литотрипсии. Методы оперативного лечения – пиелолитотомия, нефролитотомия, уретеролитотомия, резекция почки, нефрэктомия, нефростомия, дистанционная ударно – волновая литотрипсия (ДУВЛ), нефролитолапаксия. Виды консервативного лечения: - Лекарственная терапия (терпены, спазмолитики, аналгетики) - Физиотерапия - Водная и физическая нагрузка - Литолитическая терапия (уратные камни) - Местное тепло Характерные особенности уратного нефролитиаза: а) уратные камни рентгенонегативны и для выявления требуют дополнительно ультразвукового исследования или введения жидкого контрастного вещества или кислорода в мочевые пути; б) реакция мочи резко кислая – pH меньше 5,5; в) в осадке мочи содержатся кристаллы мочевой кислоты или соли ее – ураты; г) наличие ультразвуковой дорожки. Возможно растворение (литолиз) мочекислых камней, состоящих из мочевой кислоты или ее солей. С помощью лекарственных препаратов (уралит У, магурлит, блеморен) изменяют pH мочи до 6,2 – 6,5, при которых происходит растворение. Дозы препарата подбираются индивидуально в зависимости от pH мочи. Необходима нормализация показателей содержания мочевой кислоты в сыворотке крови и суточной моче путем назначения аллопуринола. Методы профилактики рецидива камнеобразования: борьба с инфекцией, нормализация питания, водный режим, физическая активность, санаторно-курортное лечение. Тактика при обтурационной анурии: катетеризация мочеточников, ЧПНС, нефростомия. Для купирования почечной колики последовательно применяют горячую грелку, горячую ванну, введение спазмолитика и аналгетика (одновременно), блокаду семенного канатика или круглой связки матки по Лорину – Эпштейну, катетеризацию мочеточника, ДУВЛ на высоте колики. Методы диагностики камней мочевого пузыря: УЗИ, обзорная рентгенография мочевого пузыря, нисходящая цистография, цистоскопия. Методы лечения камней мочевого пузыря: цистолитотомия (стомия), цистолитотрипсия (механическая, ультразвуковая, лазерная, пневматическая). VI Почечная колика Почечная колика — симптомокомплекс, возникающий при остром (внезапном) нарушении оттока мочи из почки, что приводит к развитию чашечно-лоханочной гипертензии, вызывает рефлекторный спазм артериальных почечных сосудов, венозный стаз и отек паренхимы, ее гипоксию и перерастяжение фиброзной капсулы. Почечная колика является синдромом, который, не раскрывая причины заболевания, лишь свидетельствует о вовлечении в патологический процесс почки или мочеточника. Клиническая картина Для почечной колики характерно быстрое и внезапное появление интенсивных болей в поясничной области среди полного здоровья, нередко ночью, во время сна, иногда после физической нагрузки, длительной ходьбы, тряской езды, приема большого количества жидкости или мочегонных препаратов. Боли часто бывают столь интенсивными, что через непродолжительное время больной оказывается совершенно обессиленным, а иногда впадает в обморочное состояние. Боли при почечной колике носят приступообразный характер с периодами обострения и затишья. Продолжительность приступа различна: от нескольких минут до многих часов и дней с периодами ремиссии. В большинстве случаев боли начинаются в костовертебральном углу и иррадиируют в подреберье, по ходу мочеточника, в мочевой пузырь, половые органы, по внутренней поверхности бедра. Иногда боли начинаются по ходу мочеточника, а затем распространяются на область поясницы с соответствующей стороны и иррадиируют в яичко или большие половые губы. При окклюзии юкставезикального или интрамурального отделов мочеточника особенно выражена паллакиурия (учащенное мочеиспускание). Почечное нервное сплетение отличается обилием анастомозов с нервными сплетениями органов брюшной полости и тазовых органов. Во время приступа почечной колики наблюдается типичная иррадиация болей по ходу мочеточника в паховую область и половые органы. Атипичная иррадиация болей (в плечо, лопатку, в область пупка) объясняется широкими нервными связями его с соседними нервными сплетениями. Частым проявлением этих особенностей является так называемый рено-ренальный рефлюкс, когда наблюдаются парадоксальные боли в области здоровой почки. У ряда больных отмечается превалирование болевых ощущений в месте иррадиации. Не фиксируя внимание на боль в пояснице, они жалуются на боль в яичке, которая является отраженной. При почечной колике характерно беспокойное поведение больных, которые стонут и кричат, мечутся, принимают невероятные позы и не могут найти положение, в котором бы интенсивность болей уменьшилась. Лицо выражает страх, страдание и безнадежность. Появляются бледность, холодный пот, иногда повышается АД. Дизурия довольно часто, но не всегда, сопутствует приступу почечной колики. Дизурия проявляется учащенным, болезненным мочеиспусканием. Чем ближе к мочевому пузырю локализуется камень, тем резче дизурия. Нередко почечную колику сопровождают тошнота, многократная рвота, задержка стула и газов, вздутие живота (гастроинтестинальный синдром). Явления динамической кишечной непроходимости также объясняются рефлекторным механизмом. Они часто создают серьезные трудности при проведении дифференциального диагноза и являются причиной диагностических ошибок. Важное значение в распознавании почечной колики имеет анамнез. Естественно, что у больного, страдающего мочекаменной болезнью с повторяющимися приступами почечных колик, не исключается развитие острого аппендицита или других острых заболеваний органов брюшной полости. Диагностика Важная роль в распознавании почечной колики принадлежит анамнезу. У больных удается выяснить, что внезапно возникшим болям предшествовало значительное физическое усилие, тряская езда или длительная ходьба. Иногда пациент точно указывает, что проснулся от невероятно интенсивных болей, отмечает типичную для почечной колики иррадиацию болей в половые органы, бедро и сопутствующую дизурию. Наличие в анамнезе предшествующих приступу урологических заболеваний (туберкулеза, гидронефроза, травмы почки или позвоночника и т.д.) способствует целенаправленному обследованию и уменьшает вероятность диагностической ошибки. Существенное значение имеют сведения из анамнеза о наблюдавшихся в прошлом аналогичных приступах, особенно если они завершались отхождением конкрементов. Находясь в плену у сложившихся представлений и идя на поводу у больного, врач склонен каждый болевой приступ объяснить миграцией камня. Нетрудно себе представить, к каким трагическим последствиям это может привести. Нередко по беспокойному поведению больного можно безошибочно диагностировать почечную колику. Довольно характерным при этом является стремление больного сдавить обеими руками больную сторону тела. При осмотре больного во время почечной колики и бимануальной пальпации выявляется резкая болезненность в области почки, резистентность мышц на стороне заболевания, иногда удается прощупать увеличенную и болезненную почку. Резистентность мышц во многих случаях удается преодолеть деликатной пальпацией, что имеет существенное значение при проведении дифференциального диагноза с острой хирургической патологией органов брюшной полости. Отчетливо выражен «симптом поколачивания». В ряде случаев при иррадиации болей в яичко последнее оказывается подтянутым сократившимся кремастером к наружному отверстию пахового канала. Тракция яичка болезненна. Нередко при почечной колике наблюдается гематурия, которая в подавляющем большинстве случаев бывает микроскопической. Значительно реже отмечается макрогематурия. Отсутствие гематурии не дает основания безоговорочно исключить заболевание органов мочевой системы. Часто при почечной колике наблюдаются повышение температуры, озноб, лейкоцитоз при отсутствии других признаков мочевой инфекции и острого пиелонефрита. Ведущая роль в происхождении этих признаков принадлежит форникальным рефлюксам, возникающим при повышении внутрилоханочного давления, нарушении целостности форниксов и попадании мочи в сосудистое русло и лимфатическую систему. Это может приводить к раздражению ретикулоэндотелиальной системы и терморегулирующих центров. Чрезвычайно важное значение при почечной колике или при подозрении на нее имеет исследование мочи. Самой частой причиной почечной колики являются мочевые камни, и вызываемый ими приступ, как правило, сопровождается гематурией. В большинстве случаев боли предшествуют гематурии. Следует только учитывать, что при полной обструкции верхних мочевых путей на высоте болей патологические элементы в моче могут отсутствовать, поэтому весьма важно в динамике производить контрольные исследования мочи. У больных, страдающих опухолью почки, приступ почечной колики может возникнуть при закупорке мочеточника сгустком крови. Макрогематурия со сгустками, развивающаяся на фоне полного благополучия и носящая безболевой характер, является одним из кардиальных признаков опухоли почки. В подобных случаях гематурия предшествует болям, и анамнестическое выяснение этого обстоятельства сразу направляет диагностическую мысль по правильному пути. Такая же последовательность возникновения гематурии и болей может наблюдаться при туберкулезе почек. Пиурия, хотя и может носить перемежающийся характер, является обязательным компонентом таких заболеваний, как пиелонефрит, пионефроз, туберкулез мочеполовых органов, инфицированный уролитиаз и гидронефроз. Указание на наличие пиурии в анамнезе может оказаться полезным при постановке диагноза. Всем пациентам с подозрением на почечную колику в экстренном порядке выполняют УЗИ органов мочеполовой системы. Расширение чашечно-лоханочной системы, мочеточника, лоцирующиеся тени конкрементов позволяют поставить правильный диагноз. В неясных случаях со стертой или атипичной клинической картиной почечной колики устранить сомнение помогает обзорная рентгенография органов мочевой системы. Обзорный снимок должен охватывать все отделы мочевой системы. Нарушение этого правила иногда приводит к диагностическим ошибкам, так как конкремент может локализоваться как раз в той зоне, которая на рентгенограмме не видна. Поскольку до исключения острой хирургической патологии органов брюшной полости применение клизм противопоказано, рентгенография выполняется без специальной подготовки кишечника, несмотря на то что во время приступа почечной колики бывает значительно выражен парез кишечника и вследствие метеоризма резко снижается качество рентгенограммы. Чтение таких снимков может представить серьезные трудности, а интерпретация изменений подчас и вовсе невозможна. На обзорном снимке хорошего качества, произведенном с целью экстренной дифференциальной диагностики, могут выявляться тени, подозрительные на конкремент. Некоторое диагностическое значение может иметь обнаружение на рентгенограмме ненормального положения и размеров почки. Этими данными, по существу, исчерпываются диагностические возможности обзорной рентгенографии мочевых органов как метода, используемого в ургентной урологии. Рентгеноконтрастное исследование органов мочевой системы применяется при почечной колике в трудных для дифференциальной диагностики случаях. При экскреторной урографии контрастное вещество (урографин, триомбраст, омнипак, ультравист) 20-40 мл 60-75% концентрации вводят внутривенно вместе с антигистаминными препаратами. Снимки выполняют в прямой проекции через 5-10-30 мин после введения контрастного вещества, а при необходимости и в более позднее время. При анализе рентгеновских снимков большое значение имеет время начала контрастирования чашечно-лоханочных систем, их форма и положение. Несколько позднее контрастируются мочеточники и мочевой пузырь. Данные экскреторной урографии позволяют судить о строении верхних мочевыводящих путей и мочевого пузыря, а также адекватности пассажа мочи. Наличие уретеропиелокаликоэктазии, а иногда и четко видимый стаз контрастированной мочи над конкрементом («симптом указующего перста») являются неоспоримым доказательством наличия у больного почечной колики и одновременно указывают размер и положение конкремента. Следует помнить, что «на высоте болей» выполнение экскреторной урографии нецелесообразно, поскольку вследствие сегментарного спазма мышц лоханочно-чашечной системы перестает экскретироваться контрастное вещество. Из-за резкого повышения внутрилоханочного давления рентгеноконтрастное вещество, «не проникая в клубочки», быстро эвакуируется через расширенные сосуды юкстамедуллярной зоны и артериовенозные анастомозы. В таких случаях рентгенологическая картина носит название «немая почка». Если приступ почечной колики не очень сильный и давление в лоханке не превышает 100 мм рт. ст., может наблюдаться другой вариант рентгеновского изображения. Контрастное вещество пропитывает паренхиму почки, но в чашечно-лоханочную систему не проникает. На снимке хорошо видна нефрограмма (силуэт почки). Этот рентгенологический феномен именуют «белой почкой». После ликвидации острого нарушения пассажа мочи нефрограмма постепенно исчезает и все более отчетливо контрастируются полости почки и мочеточник. Из специальных методов исследования при почечной колике иногда применяются эндоскопические методы — хромоцистоскопия и цистоскопия. Следует отметить, что с широким внедрением в практику ультразвукового исследования, радионуклидной диагностики, о ценности которой пойдет речь ниже, цистоскопия утратила ведущие позиции в диагностике почечной колики и применяется лишь в эксклюзивных ситуациях (например, при отсутствии ультразвукового аппарата и наличии у больного аллергии на рентгеноконтрастные вещества). Хромоцистоскопия позволяет не только установить факт поражения почки, характер выделений из устья мочеточника (кровь, гной), но часто и установить окончательный диагноз, если обнаруживается ущемленный в устье конкремент. Иногда во время приступа почечной колики устье мочеточника на стороне поражения зияет и не сокращается. В других случаях его сокращения, напоминающие движение амебы, оказываются холостыми и моча из мочеточника не поступает. Техника выполнения хромоцистоскопии заключается во внутривенном введении 3-6 мл 0,4% раствора индигокармина, выделяющегося из устьев мочеточников через 3—5 мин после введения при нормальной функции почек. Во время приступа почечной колики можно констатировать отсутствие выделения индигокармина на стороне обтурации, а при частично восстановившемся пассаже мочи отмечается позднее выделение синьки и уменьшение интенсивности окраски по сравнению с интактной стороной. Крайне информативным исследованием для подтверждения диагноза почечной колики и дифференциального диагноза с заболеваниями органов брюшной полости является радионуклидная ренография, позволяющая обнаружить нарушение секреторной и эвакуаторной функций одной из почек. Совокупность приведенных выше методов инструментального и лабораторного обследования, рентгенографии, осмотра и тщательного сбора анамнеза позволяет поставить диагноз почечной колики. Классификация Причины внезапного нарушения пассажа, мочи разнообразны, однако наиболее часто обструкция верхних мочевых путей обусловлена наличием в мочеточнике камня (конкремента). Окклюзия мочеточника может наступить при стриктурах, перегибах и перекрутах мочеточника, при обтурации его просвета сгустком крови, слизи или гноя, казеозными массами (при туберкулезе почки), отторгнувшимся некротизированным сосочком. Причины почечной колики подразделяют следующим образом: 1. Острые механические препятствия оттоку мочи из лоханки или мочеточника: а) обтурация камнями, кровяными и другими сгустками; б) коленчатые перегибы мочеточника, приводящие к его стенозу, периуретриту; в) опухоли лоханки, мочеточника, а также эабрюшинного пространства и органов малого таза, сдавливающие мочевые пути извне. 2. Воспалительные, аллергические заболевания почек и мочевых путей: а) острый сегментарный отек слизистой оболочки мочевых путей при пиелонефрите или уретерите; б) гиперемия и отек слизистой оболочки нижней трети мочеточника при флебостазе в малом тазу. 3. Острые сосудистые заболевания почек и мочевых путей: а) эмболия и инфаркт почки; б) тромбоз вен почки. 4. Расстройства уродинамики верхних мочевых путей: а) зависящие от перенапряжения нервных рецепторов как в самих мочевых путях, половых органах, так и за их пределами; б) нейродинамические нарушения мочевых путей при их аномалиях (дискинезия, ахалазия и т.п.). Основные направления терапии Во время приступа почечной колики больной подлежит госпитализации в урологический или хирургический стационар. К этому побуждают его общее состояние и интенсивные боли, необходимость проведения дифференциального диагноза с использованием лабораторных, инструментальных, рентгенологических и ультразвуковых методов исследования. Выраженный болевой синдром в момент приступа почечной колики требует проведения немедленного дифференциального диагноза и, в случае подтверждения почечной колики, вынуждает проводить симптоматическую терапию. Только после уточнения причины почечной колики возможно рациональное патогенетическое лечение. Комплексная терапия почечной колики направлена на: - ликвидацию спазма и восстановление проходимости мочеточника, - купирование выраженного болевого симптома. Тактика при почечной колике 1. Купирование приступа должно начинаться с простейших мероприятий — применения грелки или приема горячей ванны (последнее предпочтительнее), при отсутствии противопоказаний к тепловым процедурам. 2. Благоприятные результаты достигаются с помощью препаратов, содержащих терпены и эфирные масла (цистенал, уролесан, роватинекс, ниерон, олиметин). 3. Назначение различных спазмолитических средств (папаверин, но-шпа, платифиллин), которые долгие годы остаются препаратами выбора для купирования почечной колики. В последнее время предпочтение отдается комбинированным препаратам, содержащим анальгетик, спазмолитик и ганглиоблокатор, — баралгину, максигану, спазгану и др. 4. Если спазмолитические препараты и анальгетики не приносят облегчения, назначают ганглиоблокаторы (1 мл 5% раствора пентамина, 1 мл 2,5% раствора гексония), парализующие вегетативные ганглии и уменьшающие спазм гладкой мускулатуры. 5. Введение наркотических анальгетиков (морфин, омнопон, промедол) допустимо только при абсолютной уверенности в том, что клиническая картина не обусловлена острой патологией органов брюшной полости. Наркотические анальгетики повышают тонус гладкой мускулатуры и вызывают ее спазм (в наименьшей степени таким действием обладает промедол). Учитывая этот нежелательный эффект наркотических средств, не следует начинать купирование приступа с их назначения. В случае использования наркотических препаратов необходимо сочетать их с одновременным введением спазмолитиков. 6. Благоприятный эффект наблюдается при сочетанном введении спазмолитиков с антигистаминными препаратами или ингибиторами простагландин-синтетазы, что устраняет спазм гладкой мускулатуры, уменьшает отек слизистой оболочки и препятствует избыточному синтезу простагландинов. 7. С целью купирования приступов почечной колики широко применяют новокаиновые блокады. Наибольшей популярностью пользуется блокада семенного канатика у мужчин и круглой связки матки у женщин по Н.Ю Лорин-Эпштейну. Для блокады семенного канатика вводят 40 мл 0,5% или 30 мл 1% раствора новокаина в его толщу у выхода из наружного отверстия пахового канала (рис. 6) для блокады круглой связки матки – такое же количество раствора новокаина в клетчатку у лонного сочленения, большой половой губы и наружного отверстия пахового канала. После блокады в большом проценте случаев боли ликвидируются в течение 15-20 мин.  Рис 6. Блокада по Лорин-Эпштейну Блокада по Лорин-Эпштейну может служить важным тестом в дифференциальной диагностике атипично протекающей почечной колики и острого аппендицита. При абдоминальных болях действие блокады, как правило, не проявляется. Паранефральную блокаду по А.В.Вишневскому для купирования почечной колики применять не следует, так как при этом возможна травма сосудов блокированной почки с образованием гематом в паранефральной клетчатке. |