Задача 1 в бактериологическую лабораторию поступил исследуемый материал от больного с подозрением на инфекционное заболевание

Скачать 319.75 Kb. Скачать 319.75 Kb.

|

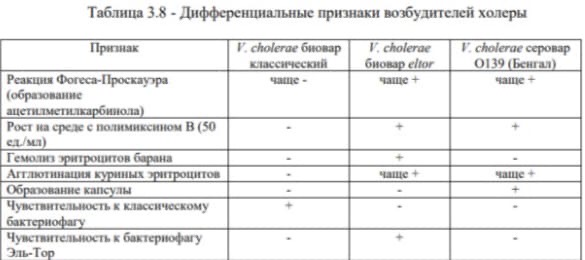

Задача 78Больному А. (36 лет), побывавшему в туристической поездке в Индии был поставлен диагноз «холера». Из испражнений больного на пептонной воде был выделен активно подвижный вибрион, дающий положительную реакцию агглютинации с О1 холерной сывороткой. 1. Как была выделена и идентифицирована культура? 2. Как определить биовар вибриона. Ответ: 1. При помощи микробиологической диагностики. На первом этапе из испражнений и рвотных масс готовят мазки. Исследуемый материал высевают в первую среду накопления - пептонную воду (ПВ). Посевы инкубируют при температуре 37ОС. Подвижность бактерий определяют методом раздавленной капли. По результатам проведенных исследований выдают первое заключение о наличии в исследуемом материале вибрионов. Через 18-24 часа с начала проведения работ подозрительные колонии с плотных питательных сред исследуют в реакции агглютинации с холерными сыворотками (О1, О139, Инаба, Огава) и пересевают на среды с двумя углеводами (лактозо-сахарозная, глюкозо-лактозная и др.) и щелочной агар для выделения чистой культуры и ее идентификации. У больного А положительная реакция агглютинации с О1 холерной сывороткой. 2. Дифференцировка биоваров проводится по биохимическим свойствам. Биовар Эль-Тор резистентен к полимиксину, агглютинирует куриные эритроциты и гемолизирует эритроциты барана, положительный тест Фогеса-Проскауэра. Биовар классический все биохимические показатели отрицательные, кроме чувствительности к классическому бактериофагу. P.S. если кому-то проще будет то вот таблица:  Задача 79Культура вибриона от больного с подозрением на холеру обладает морфологическими, культуральными, биохимическими свойствами холерного вибриона. Не агглютинируется О1 холерной сывороткой, но дает положительную реакцию агглютинации с сывороткой О139. 1. Что это за микроб? 2. Может ли он вызывать холеру? Ответ: 1. Вибрион серогруппы О139 (V. cholerae bengal) 2. Да, может. Задача 80У больного после перенесенной пневмонии, при лечении которой применяли пенициллин, отмечают тошноту, вздутие живота и частый жидкий стул. При исследовании кала на дисбактериоз обнаружены в большом количестве эшерихии и грибы рода Candida. Представители нормальной анаэробной микрофлоры в испражнениях больного не выявлены. Какие препараты надо назначить больному для лечения дисбактериоза кишечника? Ответ: 1.Пребиотики – вещества, стимулирующие рост нормальной микрофлоры (низкомолекулярные углеводы, олигосахариды и т.д.) 2. Пробиотики – препараты, содержащие живые бактерии – представители нормальной микрофлоры человека (колибактерин, бифидумбактерин, лактобактерин) или антагонистические транзиторные микроорганизмы (субтилин, бактисубтил) 3. Синбиотики – комплекс пре - и пробиотиков 4. Энтеросорбенты – препараты, удаляющие токсичные метаболиты (активированный уголь, лактофильтрум и др) 5. Аутопробиотики Задача 81 У ребёнка трех месяцев, находящегося на грудном вскармливании, отмечается вздутие живота, срыгивание, частый жидкий стул. При исследовании испражнений ребёнка обнаружены: золотистый стафилококк и эшерихии, а бифидо- и лактобактерии не обнаружены. У матери больного ребёнка выявлен мастит. Из её грудного молока выделен S. aureus чувствительный к гентамицину, канамицину и стафилококковому бактериофагу. 1. Укажите какие препараты нужно назначить для лечения мастита? 2. Какие препараты можно назначить ребенку? Ответ: 1. Укажите какие препараты нужно назначить для лечения мастита? Аминогликозид ( канамицин), стафилококковый бактериофаг. 2. Какие препараты можно назначить ребенку? Пробиотики – препараты, содержащие живые бактерии – представители нормальной микрофлоры человека ( бифидумбактерин, лактобактерин). Для лечения лучше применить стафилококковый бактериофаг, так как антибиотики могут оказывать нефротоксическое действие. Задача 82 Через 3 недели после прогулки в лесу, где мужчину укусил клещ, он обратился в поликлинику с жалобами на головные боли, лихорадку, боли в суставах. При осмотре врач обнаружил в месте укуса эритему. Был поставлен диагноз «болезнь Лайма». 1. Какой возбудитель вызывает это заболевание? 2. Какие методы лабораторной диагностики применяют для постановки диагноза? Ответ: 1) Род Borrelia, вид Borrelia burgdorferi. 2) Материал: кровь, биоптаты кожи, СМЖ, синовиальная жидкость, клещ. Методы: • Бактериоскопический (окраска по Романовскому-Гимзе, темнопольная, фазово-контрастная микроскопия). • Бактериологический (культивирование на специальных средах). • Серологический (ИФА, РНИФ) определение антител. • Молекулярно-генетический (ПЦР) обнаружение ДНК. Задача 83После туристического похода студенту пришлось снимать с себя присосавшегося клеща. Через 2 недели у него поднялась температура, на месте укуса появилась папула. Больному был поставлен диагноз «системный клещевой боррелиоз». 1. Какие микробы вызывают это заболевание. Опишите их морфологию? 2. Какие методы лабораторной диагностики можно применить для подтверждения диагноза? Ответ: 1) Род Borrelia, вид Borrelia burgdorferi. Тонкие подвижные бактерии извитой формы, имеют 3-10 крупных завитков. Боррелия двигается с помощью 15-20 фибриллами. По Романовскому-Гимзе приобретает фиолетовый цвет. Спор, капсулы нет. 2) Материал: кровь, биоптаты кожи, СМЖ, синовиальная жидкость, клещ. Методы: • Бактериоскопический (окраска по Романовскому-Гимзе, темнопольная, фазово-контрастная микроскопия). • Бактериологический (культивирование на специальных средах). • Серологический (ИФА, РНИФ) определение антител. • Молекулярно-генетический (ПЦР) обнаружение ДНК. Задача 84 Из приемника-распределителя для беспризорных детей в инфекционную больницу поступил 11-летний мальчик. У мальчика наблюдалась выраженная интоксикация, температура держалась в течение 4 дней на уровне 39-40 °С. В крови больного были выявлены боррелии и ему поставили диагноз «возвратный тиф». 1. Каким методом была исследована кровь больного? 2. Какую морфологию имеют боррелии и как они окрашиваются? 3. Как мальчик мог заразиться возвратным тифом? Ответ: 1) Методы исследования крови: • Бактериоскопический (окраска по Романовскому-Гимзе, темнопольная, фазово-контрастная микроскопия). • Бактериологический (культивирование на специальных средах). 2) Тонкие подвижные бактерии извитой формы, имеют 3-10 крупных завитков. Боррелия двигается с помощью 15-20 фибриллами. По Романовскому-Гимзе приобретает фиолетовый цвет. Спор, капсулы нет. 3) Заражение могло произойти через вши (лобковые, платяные, головные), при втирании гемолимфы раздавленных вшей в кожу. Задача 85 У двух подростков через 10 дней после купания в небольшом озере появились головная и мышечная боль, диспептические явления, лихорадка, желтуха, боль в области поясницы. Врач поставил предположительный диагноз «лептоспироз». Какой материал для исследования и какие методы диагностики используют для подтверждения диагноза? Ответ: Материал: кровь, моча, СМЖ, сыворотка. На 1-ой неделе заболевания – кровь. В период разгара – моча, ликвор. Методы: • бактериоскопический – окраска по Романовскому-Гимзе, темнопольная, фазово-контрастная микроскопия.; • серологический (реакция агглютинации- лизиса, микроагглютинации с эталонными культурами лептоспир, ИФА) Обнаружение Ат; • биологический – проба на морских свинках; • молекулярно-генетический – ПЦР. Задача 86 Через 2 недели после купания в пруду, расположенном недалеко от свинофермы, у Н. появились симптомы желтухи. После обследования в поликлинике был поставлен диагноз «лептоспироз». При бактериоскопическом исследовании мочи были обнаружены лептоспиры. Опишите их морфологию. Какие методы микроскопии были использованы. Какие методы окраски применяют для обнаружения лептоспир? Ответ: 1) Бактерии спиралевидной формы с мелкими первичными завитками и крупными вторичными в форме букв C, S, подвижные. Спор, капсул не образуют. 2) Бактериоскопический метод– окраска по Романовскому-Гимзе, темнопольная, фазово-контрастная микроскопия. 3) Метод окраски по Романовскому-Гимзе – окрашиваются в розовый цвет. Задача 87 Кровь больного с диагнозом «лептоспироз?» посеяли на жидкую сывороточную среду. Через какое время и каким образом проявится рост лептоспир на этой среде? Ответ: 1) Для проверки на стерильность среду выдерживают при 37°С в течение 3-5 суток. 2) Особенность роста на жидкой питательной среде – отсутствие помутнения, и наличие роста определяют микроскопией в темном поле. Задача 88 В серологическую лабораторию доставлена кровь больного с диагнозом «лептоспироз?». Для постановки реакции агглютинации-лизиса для выявления антител к возбудителю лептоспироза были приготовлены одинаковые разведения сыворотки крови в 13 рядах пробирок. Почему необходимо именно такое количество рядов пробирок? Ответ: Возбудители лептоспироза имеют сложную антигенную структуру. Таксономическим критерием для лептоспир служит антигенный состав. Основной таксон — серовар. Серо-вары объединены в серогруппы (насчитывается более 25 серогрупп). В качестве антигенов в реакции агглютинации-лизиса используют живые культуры лептоспир различных серо-логических групп. *Республиканские лаборатории ставят реакцию с лептоспирами 13 серологических групп: Icterohaemorrhagiae, Javanica, Canicola, Pyrogenes, Cynoptery, Autumnalis, Pomona, Grippotyphosa, Hebdomadis, Tarassovi, Bataviae, Australis, Ballum. Задача 89 При микроскопическом исследовании отделяемого язвы, расположенной в ротовой полости больного, обнаружены тонкие извитые нити, имеющие равномерные завитки правильной формы. 1. Можно ли утверждать, что обнаружен возбудитель сифилиса? 2. Какие методы лабораторной диагностики необходимо провести, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз? Ответ: 1. Нет, нельзя, так как в ротовой полости имеются непатогенные трепонемы. Необхо-димо провести микробиологическую диагностику. 2. - Бактериоскопический – микроскопия в темном поле, серебрение по Морозову, по Романовскому-Гимзе - Серологические (с 4 недели) Отборочные неспецифические тесты с кардиолипиновым Аг: реакция микропреципи-тации, Вассермана (RW) Специфические потверждающие: РИБТ (реакция иммобилизации бледных трепонем), РИФ, РНГА *из методички Методы: Бактериоскопические: 1. Раздавленная (висячая) капля в темном поле. Бледная спирохета выглядит как нежная спираль серебристого цвета, имеет 8-14 за-витков. Движения её плавные, маятникообразные, сгибательные. 2. Серебрение по Морозову. 3. Окраска по Романовскому-Гимзе. 4. Иммунологические методы: реакция иммунофлюоресценции. Молекулярно-генетический метод. ПЦР (определение ДНК возбудителя в содержи-мом шанкра, пустул, сифилид). Серологические методы Неспецифические серологические реакции с кардиолипиновым антигеном (экстракт из сердца быка): – скрининг-тест: реакция микропреципитации с плазмой крови (RPR - rapid plasma reagin) и с инактивированной сывороткой (VDRL - venereal diseases researches laboratory); – реакция Вассермана (RW) ставилась с двумя Аг: трепонемным и кардиолипиновым (экстракт из сердца быка). Специфические (трепонемные) реакции. При добавлении к сыворотке (плазме), лик-вору больного трепонемного антигена в виде: 1. Живой или фиксированной T.pallidum – РИБТ (реакция иммобилизации бледных трепонем); – реакция иммунофлюоресценции (РИФ). Специфические серологические реакции: 2. С антигеном из разрушенной ультразвуком T.pallidum, адсорбированного на эрит-роцитах реакция непрямой гемагглютинации (РНГА). • С рекомбинантным или биосинтетическим антигеном: – ИФА – иммуноферментный анализ; – иммуноблотинг; – иммуночипы (технология на белковых микрочипах); – иммухроматографический анализ; – иммунохемилюминесцентный анализ. Задача 90 В кожно–венерологический диспансер обратился больной Н., имеющий многочисленные пятнистые папулёзно-розеолёзные высыпания на коже. Врач диагностировал вторичный сифилис и направил сыворотку крови больного в лабораторию. 1. Какой микробиологический метод необходимо использовать для диагностики заболевания? 2. Какие серологические реакции нужно поставить? Ответ: 1. Бактериоскопический – микроскопия в темном поле, серебрение по Морозову, по Романовскому-Гимзе 2. Серологические (с 4 недели) Отборочные неспецифические тесты с кардиолипиновым Аг: реакция микропреципи-тации, Вассермана (RW) Специфические потверждающие: РИБТ (реакция иммобилизации бледных трепонем), РИФ, РНГА *из методички 1. Бактериоскопические: 1. Раздавленная (висячая) капля в темном поле. Бледная спирохета выглядит как нежная спираль серебристого цвета, имеет 8-14 за-витков. Движения её плавные, маятникообразные, сгибательные. 2. Серебрение по Морозову. 3. Окраска по Романовскому-Гимзе. 4. Иммунологические методы: реакция иммунофлюоресценции. 2. Серологические методы Неспецифические серологические реакции с кардиолипиновым антигеном (экстракт из сердца быка): – скрининг-тест: реакция микропреципитации с плазмой крови (RPR - rapid plasma reagin) и с инактивированной сывороткой (VDRL - venereal diseases researches laboratory); – реакция Вассермана (RW) ставилась с двумя Аг: трепонемным и кардиолипиновым (экстракт из сердца быка). Специфические (трепонемные) реакции. При добавлении к сыворотке (плазме), лик-вору больного трепонемного антигена в виде: 1. Живой или фиксированной T.pallidum – РИБТ (реакция иммобилизации бледных трепонем); – реакция иммунофлюоресценции (РИФ). Специфические серологические реакции: 2. С антигеном из разрушенной ультразвуком T.pallidum, адсорбированного на эрит-роцитах реакция непрямой гемагглютинации (РНГА). • С рекомбинантным или биосинтетическим антигеном: – ИФА – иммуноферментный анализ; – иммуноблотинг; – иммуночипы (технология на белковых микрочипах); – иммухроматографический анализ; – иммунохемилюминесцентный анализ. Задача 91 Через месяц после случайной половой связи у больного на половом члене появился плотный безболезненный инфильтрат с изъязвлением, а в паховой области увеличились лимфатические узлы. Больной обратился к врачу, ему был поставлен предварительный диагноз «сифилис». 1. Какой материал от больного нужно направить в лабораторию для подтверждения поставленного диагноза? 2. Какие лабораторные исследования следует провести на этой стадии заболевания? Ответ: 1. Необходимо направить в лабораторию пунктат лимфатических узлов. 2. Бактериоскопические: микроскопия в темном поле, серебрение по Морозову, по Романовскому-Гимзе Молекулярно-генетический метод. ПЦР (определение ДНК возбудителя в содержи-мом шанкра, пустул, сифилид). В первые 3 недели серологические реакции отрицательны. С 4 недели они становятся положительными. Задача 92 В крови больного с приступами лихорадки обнаружены тонкие изогнутые нити с неравномерными завитками. Поставлен диагноз «возвратный тиф». После заражения кровью больного морских свинок, через 6 дней в крови животных при микроскопии были обнаружены в больших количествах боррелии. 1. Каким будет окончательный диагноз? 2. Как называются возбудители данного заболевания? Ответ: 1. Окончательный диагноз - возвратный тиф. 2. Возбудитель эпидемического возвратного тифа – Borrelia recurrentis Задача 93 Среди участников международного конгресса зарегистрирована вспышка пневмонии. При бактериологическом исследовании мокроты больных на угольно-дрожжевом агаре на 3-е сутки выявлены стекловидные колонии, флюоресцирующие при УФ-облучении. При постановке РНИФ положительный результат получен флюоресцирующими сыворотками к АГ легионелл. Аналогичные микроорганизмы обнаружены в воздушно-капельном аэрозоле кондиционеров, находившихся в зале заседания конгресса. 1. Какой микроорганизм вызвал вспышку инфекции? Опишите его морфологию и отношение к окраске по грамму. 2. Каков основной путь передачи данной инфекции? 3. Каковы меры профилактики данного заболевания? Ответ: 1. Легионеллы вызвали вспышку инфекции (Род Legionella Вид L. Pneumophila). Гр- палочки, нитевидной формы, спор и капсул не образуют, подвижны – МОНО-ТРИХ 2. Механизм передачи возбудителя — аспирационный (путь – воздушно-капельный). Основной фактор передачи — мелкодисперсный аэрозоль, содержащий легионеллы, обра-зуемый бытовыми, медицинскими или промышленными водными системами. 3. Специфическая профилактика не разработана. Неспецифическая профилактика сво-дится к периодической очистке водных систем, выявлению водного резервуара возбудителя и его оздоровлению. * Проводится охрана источников водоснабжения от загрязнения, обеззараживание ванных помещений, душевых сеток формалином; гиперхлорирование вод замкнутых си-стем. Осуществляется контроль за кондиционированием воздуха, тщательная стерилизация больничного оборудования, особенно приборов, используемых в терапии органов дыхания. В лабораториях при работе с материалом от больных легионеллезом обязательно исполь-зуют резиновые перчатки, маски и спецкостюмы. Необходима обработка полости рта. Все выделения от больных нужно тщательно дезинфицировать. Больных размещают в отдель-ные палаты. Задача 94 При бактериологическом исследовании биоптата слизистой оболочки желудка больного с диагнозом «язвенная болезнь желудка» выделены H. pylori. 1. Какие питательные среды были при этом использованы? При каких условиях проводится культивирование? 2. По каким признакам идентифицируют выделенную культуру? Ответ: 1) Среды с содержанием лошадиной сыворотки, антибиотиков и крахмала. Производят посев на кровяной агар, культивируют в термостате 5-7 суток при 37° в микрофильных, аэробных и анаэробных условиях 2) По наличию оксидазной и уреазной активности. Задача 95 Среди беженцев с Северного Кавказа, страдающих педикулёзом, возникло заболевание характеризующееся лихорадкой, сильной головной болью, появлением розеолёзно-петехиальной сыпи. Предполагаемый диагноз «сыпной тиф». 1. Какие микроорганизмы вызывают заболевание? 2. Какие методы лабораторной диагностики используют для постановки диагноза? Ответ: 1) Данное заболевание вызывают бактерии рода - риккетсии. 2) Серологический метод – обнаружение АТ (ИФА, РА, РСК) Риккетсиологический метод – заражение куриного эмбриона в желточном мешке. Выявление бактерий методом иммунофлуоресценции или окраски по Здродовскому. Биологический метод – заражение морской свинки. Обнаружение возбудителя с помощью реакции иммунофлуоресценции. Молекулярно-генетический – ПЦР Задача 96 Через две недели после стрижки овец у больного появилась: лихорадка, кашель с мокротой, хрипы в легких. Был поставлен диагноз «Ку-лихорадка». 1. Какой микроорганизм вызывает это заболевание? 2. Каковы возможные пути заражения этой инфекцией? 3. Как проводят лабораторную диагностику? Ответы: 1) Coxiella burnetii. 2) Воздушно-пылевым, контактными путём. 3) Используются реакции связывания комплемента, агглютинации, непрямой иммунофлюоресценции, кожная аллергическая проба Задача 97 В инфекционную больницу поступил больной с диагнозом «сыпной тиф?». Серологическим методом был подтвержден диагноз эпидемического сыпного тифа. 1. Какой микроорганизм вызывает это заболевание? 2. Возможно ли повторное заболевание эпидемическим сыпным тифом? Ответы: 1) Данное заболевание вызывают бактерии рода - риккетсии. Вид - Rickettsia prowazekii. 2) Нет, невозможно, так иммунитет – пожизненный. Задача 98 Возбудителями эпидемического сыпного тифа и болезни Брилля-Цинссера являются риккетсии Провацека. Лечение однотипное. 1. Тем не менее, почему важно при лабораторной диагностике дифференцировать эпидемический сыпной тиф от болезни Брилля-Цинссера? 2. Каким образом можно это сделать? Ответы: 1) Сыпной тиф возникает вспышкой, вследствии укусов вшей. А болезнь Брилля-Цинссера – возникает за счет сохранившихся в организме риккетсий, если нет вшей – спорадический случай. 2) Дифференциальная диагностика сыпного тифа от болезни Брилла основана на феномене иммунологической памяти: при сыпном тифе происходит формирование сначала Ig М, а затем Ig G, при болезни Брилла - сразу Ig G. Задача 99 Врач, обследовав больного, поставил диагноз «сыпной тиф?». Однако больной уверяет, что перенес сыпной тиф в годы войны. Реакция агглютинации с сывороткой больного с риккетсиями Провацека положительна. 1. Какой признак позволяет отдифференцировать первичный сыпной тиф от болезни Брилля-Цинссера? 2. Каким образом решить данный вопрос? Ответ: 1.Отличить болезнь Брилля-Цинссера от первичного сыпного тифа удается по выявлению в сыворотке больных только антител класса IgG, в то время как при первичном сыпном тифе присутствуют IgM, IgG. 2.Данный вопрос решается серологическим методом диагностики, со специфическим риккетсиозным антигеном: Реакция агглютинации риккетсий (РАР), Реакция связывания комплимента (РСК), Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА), РИФ Задача 100 После возвращения из похода у двух студентов появились признаки конъюнктивита с гнойными выделениями. Из анамнеза выяснилось, что все участники похода пользовались общими постельными принадлежностями, а среди них был больной конъюнктивитом, приехавший из Юго-Восточной Азии. 1. Какой микроорганизм мог вызвать это заболевание? 2. Какими методами провести лабораторную диагностику? Ответ: 1.Chlamydia trachomatis (4 «глазных» серовара А-С) – возбудитель трахомы. 2. Бактериоскопический – соскоб с конъюктивы окрашиванием по Романовскому-Гимзе – фиолетового цвета включения с красным центром, у ядра тельц Хальберштедтера-Провачек. Серологический – кровь для выявления специфического хламидийного АГ – РИФ, ИФА. (АТ не ищут). Также иногда культивирование в культуре клеток или курином эмбрионе. Задача 101 У больного с диагнозом «уретрит» при исследовании отделяемого уретры бактериологическим методом возбудитель не был обнаружен. Однако, иммунофлюоресцентным методом в мазках из этого же материала были обнаружены хламидии. Почему возбудителя хламидийных уретритов нельзя выделить на питательных средах? Ответ: Т.к. хламидии являются облигатными внутриклеточными паразитами. Они не культивируются на питательных средх, только на культурах клеток и желточном мешке куриного эмбриона. |