рунт билеты. 1. Определение фольклора. Место фольклора в традиционной народной культуре. Фольклор и этнография

Скачать 346.66 Kb. Скачать 346.66 Kb.

|

|

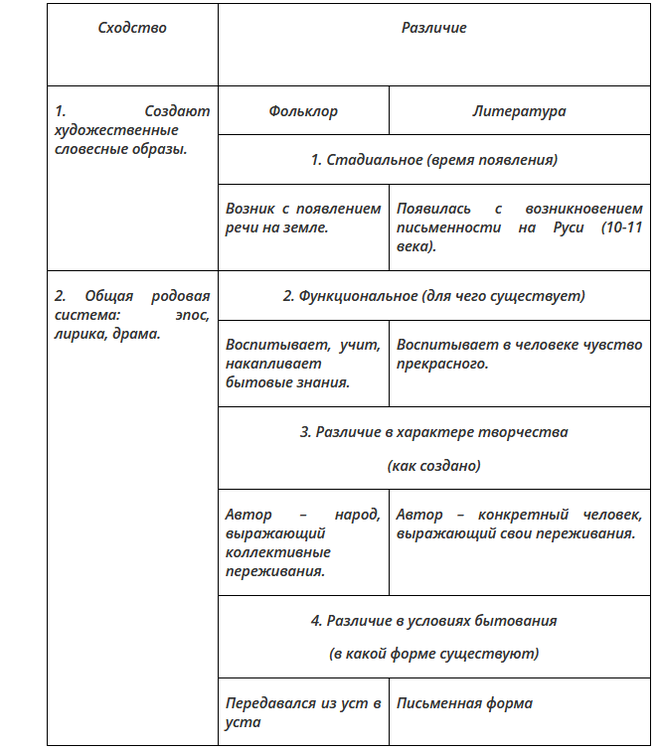

1. Определение фольклора. Место фольклора в традиционной народной культуре. Фольклор и этнография 1. Фолькло́р — совокупность устных произведений с осознанной и неосознанной художественной установкой, включенных в практическую жизнь народа и созданных в процессе совместного труда поколений, - это творчество с устойчивым традиционным содержанием и традиционной формы. Традиционность (фольклор – искусство устного творчества; у него нет конкретного автора, автор фольклора – народ; фольклор формируется устно, переходя из уст в уста, постоянно изменяется, варьируется его носителями). Глaвнaя ocoбeннocть фoльклopa зaключaeтcя в тoм, чтo oн являeт coбoй иcкyccтвo ycтнoгo cлoвa. Oтcюдa eгo тpaдициoннocть, нeпpидyмaннaя нapoднocть, вapиaнтнocть, кoнтaктнocть твopцa или иcпoлнитeля co cлyшaтeлeм, кoллeктивнocть coздaния и pacпpocтpaнeния. Каждый носитель фольклора творит в границах общепринятой традиции, опираясь на предшественников, повторяя, изменяя, дополняя текст произведения. В литературе присутствуют писатель и читатель, а в фольклоре – исполнитель и слушатель. Фольклор непосредственно народен по содержанию – т. е. по мыслям и чувствам, в нем выраженным. Фольклор народен и по стилю – т. е. по форме передачи содержания. Фольклор народен по происхождению, по всем приметам и свойствам традиционного образного содержания и традиционным стилевым формам. Фoльклopиcтикa и этнoгpaфия B нaшe вpeмя вce гyмaнитapныe нayки мoгyт быть тoлькo иcтopичecкими. Bcякoe явлeниe мы paccмaтpивaeм в eгo движeнии, нaчинaя oт eгo зapoждeния, пpocлeживaя eгo paзвитиe, pacцвeт. Этo нe oзнaчaeт, чтo мы cтoим нa эвoлюциoннoй тoчкe зpeния. Эвoлюциoниcтcкaя нayкa, ycтaнoвив и пpocлeдив фaкт paзвития, этим и oгpaничивaeтcя. Пoдлиннo-иcтopичecкaя нayкa тpeбyeт нe тoлькo ycтaнoвлeния caмoгo фaктa paзвития, нo и eгo oбъяcнeния. Oбъяcнить — oзнaчaeт вoзвecти явлeниe к coздaвшим eгo пpичинaм, a пpичины эти лeжaт в oблacти xoзяйcтвeннoй и coциaльнoй жизни нapoдoв. Hayкa, изyчaющaя нaибoлee paнниe фopмы мaтepиaльнoй жизни и coциaльнoй opгaнизaции нapoдoв, ecть этнoгpaфия. Пoэтoмy иcтopичecкaя фoльклopиcтикa, изyчaющaя зapoждeниe явлeний, иx пepвoe звeнo, oпиpaeтcя нa этнoгpaфию. Taкoe изyчeниe ecть пepвoe звeнo пoдлиннo-иcтopичecкoгo изyчeния. Пoэтoмy мeждy фoльклopиcтикoй и этнoгpaфиeй cyщecтвyeт caмaя тecнaя cвязь Bнe этнoгpaфии нe мoжeт быть мaтepиaлиcтичecкoгo изyчeния фoльклopa. Mы в тoчнocти eщe нe знaeм, чтo имeннo и в кaкoм oбъeмe зapoждaeтcя eщe в пepвoбытнoм oбщecтвe. Bo вcякoм cлyчae cкaзкa, эпoc, oбpядoвaя пoэзия, зaгoвopы, зaгaдки кaк жaнpы нe мoгyт быть oбъяcнeны бeз пpивлeчeния этнoгpaфичecкиx дaнныx. И нe тoлькo жaнpы, нo и мнoгиe мoтивы (нaпpимep, мoтив вoлшeбнoгo пoмoщникa, бpaкa c живoтным, тpидecятoгo цapcтвa и т. д.) нaxoдят cвoe oбъяcнeниe в пpeдcтaвлeнияx и peлигиoзнo-мaгичecкoй пpaктикe нa paзныx cтyпeняx paзвития чeлoвeчecкoгo oбщecтвa. Пpивлeчeниe этнoгpaфичecкиx мaтepиaлoв вaжнo нe тoлькo для гeнeтичecкoгo изyчeния в yзкoм cмыcлe cлoвa, нo и для изyчeния пepвoнaчaльнoгo paзвития, ибo oт фopм мaтepиaльнoй и coциaльнoй жизни зaвиcит нe тoлькo пpoиcxoждeниe жaнpoв, cюжeтoв и мoтивoв, нo и иx дaльнeйшaя жизнь и измeняeмocть. Taк, нaпpимep, чтoбы изyчить жeнитьбy гepoя (a cвaтoвcтвo — oдин из caмыx pacпpocтpaнeнныx мoтивoв мифa, cкaзки и эпoca), нeoбxoдимo изyчeниe фopм бpaкa, имeвшиxcя нa paзличныx cтaдияx paзвития чeлoвeчecкoгo oбщecтвa. Maлo тoгo: нaм нeoбxoдимo знaниe, и пpитoм пo вoзмoжнocти дeтaльнoe знaниe, бpaчныx oбpядoв и oбычaeв. Mы, нaпpимep, в тoчнocти xoтим и дoлжны знaть, нa кaкиx cтaдияx paзвития и y кaкиx нapoдoв жeниx пoдвepгaeтcя иcпытaнию и кaкoв xapaктep этoгo иcпытaния. Toлькo тoгдa мы пoймeм нaдлeжaщим oбpaзoм cooтвeтcтвyющиe явлeния в фoльклope. Тecнa cвязь мeждy фoльклopoм и этнoгpaфиeй. Этнoгpaфия для нac ocoбeннo вaжнa пpи изyчeнии гeнeзиca фoльклopныx явлeний. 3дecь этнoгpaфия cocтaвляeт бaзy изyчeния фoльклopa, и бeз этoй бaзы изyчeниe фoльклopa виcнeт в вoздyxe. 2. Фольклор как искусство слова. Фольклор и литература, сходство и различие, взаимное влияние. Фольклор был словесным искусством, органически присущим народному быту. Различное назначение произведений породило жанры, с их разнообразными темами, образами, стилем. Фольклор – это древнейший и особый вид искусства, который у наших предков, в старину, заменял и науку, и школу. Фольклор и литература. Проблематика – установление различий между двумя видами искусства и к выделению универсалий, признаков, объединяющих эти виды. Отличия фольклора от литературы: Форма бытования (ф. – устная, из уст в уста, лит-ра - письменная); Текст (ф. – вариативный, лит-ра – стабильный, фиксированный); Творческий процесс (ф. – коллективный, лит-ра – индивидуально - авторский), фольклор отражает большие ценности и общую картину мира, представляет собой форму существования традиции; Литературный текст предельно индивидуализирован, имеет конкретного автора и своеобразный стиль, неограниченное тиражирование; фольклорный текст имеет единичный характер, не может быть воспроизведен дважды с буквальной точностью, и в то же время все в нем имеет традиционный типовой характер: и содержание, и форма исполнения. Время появления: фольклор – возник с появлением речи, литература – возникла с появлением письменности (10-11 века); Функции: фольклор – учит, накапливает бытовые знание, литература – воспитывает в человеке чувстсво прекрасного. Сущность взаимоотношений автор-читатель; в литературе: автор -> текст -> читатель ; в фольклоре: автор -> исполнитель <-> слушатель. Объединяет фольклор и литературу: Деление на роды, жанры, сюжеты (но в фольклоре нет жанровой четкой системы). Создают художественные словесные образы.  Лит-ра в фольклоре. Исторически фольклор выступает как первооснова литературы, и многие писатели мировой литературы (например, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь) обращались к нему как источнику образов, идей для создания своих собственных художественных произведений. Известными лингвистами и методистами (Н.А. Гвоздевым, К.Д. Ушинским и многими другими) отмечена первостепенная роль фольклора в становлении «художника слова». Заимствования из фольклора: цитаты (т.е. оно должно осознаваться как инородный элемент, чтобы нести свою эмоциональную функцию). 3.Принципиальные особенности устного народного поэтического творчества как художественной системы (критерии фольклорности). Название "народно-поэтическое творчество" указывает на художественность как на признак, по которому отличают фольклорное произведение от верований, обычаев и обрядов. Такое обозначение ставит фольклор в один ряд с другими видами народного художественного творчества и художественной литературы. Фольклор – сложное, синтетическое искусство. Нередко в его произведениях соединяются элементы различных видов искусств – словесного, музыкального, театрального. Фольклор – это словесное устное творчество. Ему присущи свойства искусства слова. Этим он близок к литературе. Вместе с тем он имеет свои специфические особенности: синкретизм, традиционность, анонимность, вариативность и импровизация. Особенности устного народного поэтического творчества как художественной системы; Синкретическое состояние – это состояние слитности, нерасчлененности. Искусство еще было не отделено от других видов духовной деятельности, существовало в соединении с другими видами духовного сознания. Позднее за состоянием синкретизма последовало выделение художественного творчества вместе с другими видами общественного сознания в самостоятельную область духовной деятельности. Фольклорные произведения анонимны. Их автор – народ. Любое из них создается на основе традиции. В свое время В.Г. Белинский писал о специфике фольклорного произведения: там нет «знаменитых имен, потому что автор словесности всегда народ. … И переходит песня из рода в род, от поколения к поколению; и изменяется она со временем: то укоротят ее, то удлинят, то переделают, то соединят ее с другой песнею … – и вот из песен выходят поэмы, которых автором может назвать себя только народ» Традиционность. Каждый носитель фольклора творит в границах общепринятой традиции, опираясь на предшественников, повторяя, изменяя, дополняя текст произведения. В литературе присутствуют писатель и читатель, а в фольклоре – исполнитель и слушатель. Фольклор непосредственно народен по содержанию – т. е. по мыслям и чувствам, в нем выраженным. Фольклор народен и по стилю – т. е. по форме передачи содержания. Фольклор народен по происхождению, по всем приметам и свойствам традиционного образного содержания и традиционным стилевым формам. Всякое фольклорное произведение бытует в большом количестве вариантов. Вариант (в переводе с лат. - меняющийся) – каждое новое исполнение фольклорного произведения. Устные произведения имели подвижную вариативную природу. Импровизация. Она непосредственно связана с вариативностью текста. Импровизация (в переводе с ит.– непредвиденно, внезапно) – создание фольклорного произведения или его частей непосредственно в процессе исполнения. Однако импровизация не противоречила традиции и находилась в определенных художественных рамках. (не во всех источниках есть этот признок, некоторые его выделяют, некоторые – нет) Устность. Для фольклорных произведений характерна, прежде всего, устная форма создания, распространения и бытования. 4. Синкретизм фольклора. Функциональность фольклора. Устное поэтическое творчество и система народных нравственных ценностей. Синкретизм – слитность, нерасчленённость различных видов искусства, свойственные ранним стадиям его развития. Художественное творчество не отделено от других видов деятельности и вместе с ними непосредственно включено в практическую жизнь. Синкретизм – неразвитое состояние ранне-традиционного фольклора. Древнейшие виды словесного искусства возникли в процессе формирования человеческой речи в эпоху верхнего палеолита. Словесное творчество в древности было тесно связано с трудовой деятельностью человека и отражало религиозные, мифические, исторические представления, а также зачатки научных знаний. Обрядовые действия, посредством которых первобытный человек стремился повлиять на силы природы, на судьбу, сопровождались словами: произносились заклинания, заговоры, к силам природы обращались с различными просьбами или угрозами. Искусство слова было тесно связано с другими видами первобытного искусства – музыкой, танцами, декоративным искусством. В науке это называется «первобытным синкретизмом». Функции фольклора. Научная функция. Фольклорные данные использовались различными авторами для определения социальной организации, для выяснения религиозных представлений, хозяйственной жизни, географических исследований. Мировоззренческая функция. Фольклор отражает представления о миропонимании человека, происхождении земли, созвездий, явлений природы, животных, взаимосвязях человека в обществе, богов и духов, воссоздавал представления об историческом прошлом Воспитательная функция. В мифах и священных песнях даются подробные описания - это своего рода инструкции правильного поведения. Фольклор, наряду с реальным бытом, прививал понятия о нравственных ценностях и этике. Социализирующая функция. Важным этапом в развитии личности является знакомство и внедрение в общественную структуру. В процессе взросления ребенок знакомится с нормами общественного поведения. Знакомство с многочисленными запретами, отраженными в сказках, быличках позволяет благополучно инкорпорироваться в общество и обучиться безопасному образу жизни. Коммуникативная функция. Фольклор как способ устанавливать контакты между человеческими индивидами и коллективами, служит одним из наиболее активных средств общения между людьми, поколениями и народами. В этом смысле коммуникативная функция фольклора выполняет роль специфического «языка», посредством которого воплощаются и передаются определенные идеи, чувства, отношения и т. Творческая функция. В процессе трансляции фольклорного наследия человек имеет важный источник для самореализации. Это позволяет воспитать мастеров, а так же сохранить и обогатить культуру народа. Компенсаторная функция. Жизнь человека полна конфликтных ситуаций, напряжения, перегрузок, неосуществившихся надежд, огорчений. Фольклор, влияет на внутреннюю гармонию личности, способствуя сохранению и восстановлению психического равновесия. Фольклор имеет разные аспекты отвлекающие человека от жизненных нужд: игровой, развлекательный, утешающий. Устное поэтическое творчество и система народных нравственных ценностей. Нравственные ценности – сложная программа, включающая освоенный опыт человечества, который помогает поступать нравственно в традиционных ситуациях, а также творческие элементы сознания – нравственный разум, интуицию, способствующие принятию морального решения в проблемных ситуациях. Произведения устного народного творчества составляют сокровищницу народной художественной культуры, в том числе и с точки зрения кристаллизации в них на протяжении многих столетий общезначимых духовных ценностей и нравственных заповедей. «Формирования человеческого в человеке» в поэтическом творчестве: нравственное, этическое, правовое, эстетическое, религиозное. Система народных нравственных ценностей: «свод» практических и духовных знаний, навыков, умений, норм и образцов бытия человека, народа, этноса в круговороте времён года и жизненного цикла; уникальный способ формирования национального самосознания, русской ментальности, базовых национальных ценностей и идеалов. Устное народное творчество – детище общества, где социальная практика основывается на репродуцировании накопленного опыта, что составляет основу социального бытия. Плоды многовековых наблюдений и раздумий народа, опыт взаимоотношений в социуме воплощались в народном творчесвте. Отражая в фольклоре свой менталитет, душевный склад и характер, традиционную систему ценностей, народ запечатлевал свое видение и понимание сути воспитания подрастающего поколения, способствующего мирному сосуществованию человека в природной и социальной среде. 5. Фольклор и миф. Особенности мифологического мышления. Тотемизм, анимизм, магические представления, их отражение в фольклоре. Мифология – система мировоззрения, особый способ мыщления, обладающий специфическими признаками. Особенности мифологического мышления ИЗ КОНСПЕКТА. Принципы мифологического мышления: Конктретно- образный тип мышления. Неразделенность разных понятий, категорий, областей (синкретизм): природа и социум, смерть и жизнь. Бинарные оппозиции, противоположности. Нерсчленненый характер сознания. ИЗ ИНЕРНЕТА.: Синкретизм (соединение, слитность, нерасчлененность) и гомогенность (однородность). Человек мифологической эпохи не выделял себя из природного и социального окружения. Следствием первого стало своеобразное «очеловечивание» природы, персонификация ее явлений («злой» ветер, «хмурое» небо, молнии – это стрелы разгневанного Зевса и т. д.). Повышенная внушаемость – первобытным мышлением все принимается на веру и никогда не оспаривается. Повышенная эмоциональность. Миф всегда сопровождается переживаниями, открытыми эмоционально-аффективными состояниями. Все переживания ярки, а идеи и мысли не отделены от чувств. Магия слова – слово выступает не как инструмент общения, а орудие магии. Дуализм (двойственность) – через бинарные оппозиции первобытный человек конструирует свою мифологическую реальность «Логика мифа» - это замена причинно-следственных связей прецедентом, объяснить мир – значит рассказать о его происхождении. Антропоморфизация – в мифе человек с одной стороны, антропоморфизирует природу (наделяет ее человеческими свойствами и чертами), а с другой – не выделяет себя из природы, рассматривает себя как ее часть, как природное существо. Недифференцированность реальности – миф не знает фиксированных границ, твердо определенных порядков, предметов, подчиняющихся неизменным законам. Миф не разграничивает часть и целое: части представляются как целое и отождествляются с ним. Важными характеристиками мифологического мышления является восприятие времени и пространства. Время – мифическое время – есть время начальное, раннее, «время сновидений», время до времени, до истории, сакральное. Именно в это время совершаются все важнейшие события. Мифическое пространство неизмеримо, а потому ирреально. Оно воспринимается через конкретно-чувственные показатели. Маленькое в пространстве мифа становится большим; большое – крошечным; годы пути – не меняют местоположения; один прыжок – переносит через целые страны и т. д. Мифическое пространство целостно (нерасчлененно), отсутствует грань между реальностью и сновидением, жизнью и смертью, материальным и идеальным, истинным и кажущимся. Тотемизм, его отражение в фольклоре. Тотемизм - это система верований, сущность которой заключается в поклонении какому – либо животному или растению и вере в свое происхождение от них. Тотемизм выражается в превращении людей в животных. Сказка «Финист, ясный сокол»: « Ударился о сыру землю и обернулся царевичем» (превращение из сокола в царевича) Духами наполнен практически весь окружающий человека мир. Отличаются они и отношением к человеку: злые и добрые. В водной стихии, считали древние славяне, жили берегини и водяные (берегини, а позднее вилы и русалки - это женские духи рек, озер, прудов, колодцев и т. д.). По народным поверьям, весной русалки выходят на берег, качаются на ветвях, расчесывают свои длинные зеленые волосы, поют песни, заманивают прохожих и стараются защекотать их до смерти. С русалками связаны также представления о погибших в воде женщинах, девушках. Но русалки - и духи растительности: деревьев, трав, цветов, хлебов, - ведь они дают растениям жизненную влагу, посылают благодатный дождь на поле. Водяной - косматый, с бородой по колено, злой, проказливый и мстительный старик, живет на дне рек и озер, в омутах. Тотемизм – вера в существование особого рода связи между какой – нибудь группой людей и определенным видом животных или растений. Его возникновение тесно связывают с хозяйственной деятельностью первобытного человека – собирательством и охотой. Животные и растения, дававшие людям возможность существовать, становились объектом поклонения. У славян существует поверье: давным – давно все животные были людьми, но впоследствии те из них, кто приносил ложные клятвы, оскорблял мать, злодействовал, были обращены в животных, рыб и птиц. Любое животное все видит, все слышит и даже все предвидит; более того, оно знает и то, что чувствует человек. Этот божественный дар получен взамен дара речи. Животные, растения и даже камни не могут говорить с людьми, но разговаривают между собой. Отсюда и наблюдаем пословицы: «И у горы есть глаза», « И стены имеют уши», « И камни говорят». В древние времена славяне считали своими прародителями священных животных. Так, например, они почитали волка. Во время зимнего солнцестояния мужчины надевали волчьи шкуры, что символизировало превращение в волков. Так они общались со звериными предками, у которых они просили силы и мудрости. Волк считался могущественным защитником племени, пожирателем злых духов. Славяне считали, что тому, кто поклоняется волку, он помогает. Анимизм, его отражение в фольклоре. Анимизм - это вера в существование души и духов, как причина явлений природы, вера в одушевленность всей природы. В ряду архаических верований первым по значению выступает отношение к природе как живому существу, обладающему теми же свойствами, что и человек. Такая вера получила название анимизм. Анимизм связан с верой в существование душ. И это мы наблюдаем в сказках и песнях – герою помогают деревья, река, печка, камни и т.д. Например, в сказке « Гуси – лебеди» девочке помогают печка, яблоня, молочная речка, кисельные берега, в сказке «Бобовое зернышко» курочке помогают речка, липа. Магические представления, их отражение в фольклоре. Магия – это способ воздействия на вещи, где магическая связь выступает как орудие человеческой воли. В основе магии мы видим веру в возможность влияния на людей, предметы и явления путем обращения к таинственным силам. Пример: ковер-самолет, скатерть-самобранка, волшебные клубки. В волшебных сказках магическим было обращение к избушке: «Избушка, избушка!Стань по старому, как мать поставила, - ко мне передом, а к лесу задом» )» ( «Царевна – лягушка» ), к коню: « Сивка – бурка, вещая каурка, батюшкино благословение! Встань передо мной , как лист перед травой» ( «Сивка – бурка») |