ответы клин фарма. 1. Предмет и задачи фармакотерапии Связь фармакотерапии с теоретическими и клиническими дисциплинами. Клиническая фармакология предмет, структура, задачи, роль в медицине

Скачать 1.03 Mb. Скачать 1.03 Mb.

|

|

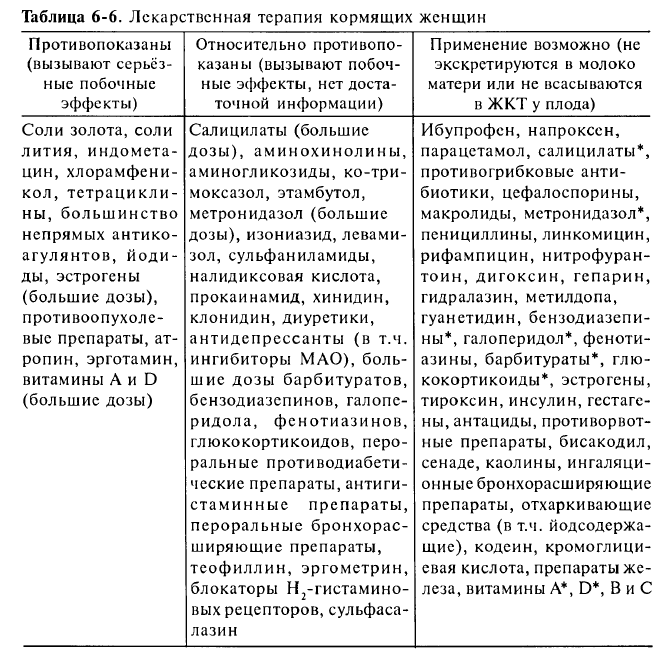

28. Особенности фармакотерапии у лактирующих женщин. Большинство ЛС, принимаемых кормящей матерью, выделяются с молоком. Часто при применении кормящей матерью ЛС, особенно длительно, с узким терапевтическим диапазоном, у детей могут развиться нежелательные лекарственные реакции (табл. 6-5). Ряд J1C (например, воздействующие на секрецию пролактина, интенсивность кровоснабжения молочной железы) могут уменьшить или даже прекратить лактацию, что, естественно, в большинстве случаев также неблагоприятно. Переход ЛC в молоко сопровождается связыванием с белками и жировыми каплями. Основные механизмы перехода J1C из плазмы крови в молоко —диффузия, пиноцитоз и апикальная секреция. Неионизированные молекулы, особенно с небольшой молекулярной массой (до 200 Д), легко переходят в молоко, а легко ионизирующиеся, прочно связанные с белками плазмы — плохо. Слабые щёлочи в большей степени, чем слабые кислоты, накапливаются в молоке, имеющем более низкий pH, чем плазма крови. Для уменьшения поступления ЛC в организм ребёнка с молоком матери рекомендовано делать большой перерыв между приёмом ЛС и кормлением грудью. Поступающее в организм новорождённого вместе с молоком количество JIC составляет обычно 1—2% дозы, принятой матерью. Поэтому большинство из них относительно безопасно для ребёнка (нельзя исключить возможности сенсибилизирующего действия ЛC). Однако существуют ЛС, противопоказанные для назначения кормящим матерям, а при необходимости их назначения кормление грудью следует прекратить (табл. 6-6).  Следует также учитывать индивидуальную чувствительность новорождённых к тому или иному ЛС. Например, некоторые сульфаниламидные препараты выделяются с молоком в незначительных количествах, но могут вызвать гемолитическую анемию у новорождённых с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. JIC, поступающие в молоко в количествах, в которых они относительно безопасны для новорождённого, при нарушении функций печени или почек накапливаются в организме матери, и концентрация их в молоке повышается. Например, при ХПН у матери концентрация основного метаболита стрептомицина дигидрострептомицина в грудном молоке возрастает в 25 раз. 29. Особенности фармакотерапии в пожилом возрасте. Особенности клинической фармакологии у пожилых людей Гериатрическая фармакология — раздел клинической фармакологии, изучающий принципы дозирования и особенности взаимодействия ЛC у пациентов пожилого и старческого возрастов, а также пути повышения устойчивости их организма к нежелательному воздействию ЛC. Фармакотерапия пациентов этой возрастной группы осложнена наличием нескольких заболеваний, а соответственно потреблением разнообразных ЛC, повышением риска возникновения нежелательных лекарственных реакций (у пациентов старше 60 лет их отмечают в 1,5 раза чаще, чем у молодых), изменения фармакокинетики и фармакодинамики ЛC в организме пожилых людей. Возникновение нежелательных лекарственных реакций может быть также связано с тем, что больной перепутал ЛС, принял лишнюю дозу и т.д. Особенности фармакокинетики лекарственных средств у пожилых людей Всасывание. Для пожилых характерна прогрессирующая гипокинезия желудка и кишечника. Снижение эвакуаторной функции желудка приводит к более медленному поступлению ЛС в тонкую кишку. Особое значение это имеет при использовании ЛС с коротким Т|/2 и кислотонеустойчивых JIC. Снижение скорости всасывания может быть обусловлено также атрофическими изменениями слизистой оболочки желудка и кишечника, снижением кровотока в ЖКТ. У пожилых пациентов часто возникает ахлоргидрия, что может обусловить уменьшение растворимости некоторых J1C, например тетрациклинов, и опосредованно снизить их биодоступность. Распределение. В пожилом возрасте на 10—15% уменьшается количество белков плазмы, связывающих ЛС. Этот факт наряду с ухудшением кровоснабжения элиминирующих органов и нарушением функций последних приводит к замедлению выведения ЛС. Особое значение этоимеет для JIC, выведение которых зависит прежде всего от скорости их доставки к элиминирующему органу. Это может привести к увеличению концентрации JIC в плазме крови при назначении стандартных доз и развитию побочного действия. Снижение скорости распределения большинства J1C происходит вследствие ухудшения кровоснабжения различных органов и тканей из-за склерозирования сосудов и уменьшения сердечного выброса. Понижение количества и изменение качественных характеристик альбуминов снижают процент связывания препаратов с белками. На характер распределения Л С могут влиять накопление жировой ткани, снижение мышечной массы, уменьшение содержания воды в тканях по сравнению с лицами среднего возраста. Метаболизм. Снижение кровоснабжения печени, её белковосин- тезирующей и дезинтоксикационной функций обусловливает меньшую интенсивность метаболизма ЛC у пожилых. Выведение. Выделительная способность почек с возрастом ухудшается. У пожилых нормальная концентрация креатинина в крови не всегда свидетельствует о сохранной выделительной функции почек. Учитывая неполноценность печёночного метаболизма и снижение выделительной функции почек, начальные дозы ЛC у пожилых следует снижать на 30—50%. Особенности фармакодинамики лекарственных средств у пожилых людей У пациентов пожилого возраста возможно развитие трудно прогнозируемых, нетипичных, неадекватных количеству вводимого ЛC и даже парадоксальных реакций при применении, например, сердечных гликозидов, глюкокортикоидов, нитратов, адреномиметиков и адреноблокаторов, некоторых антигипертензивных препаратов, анальгетиков, барбитуратов, бензодиазепиновых транквилизаторов, противопаркинсонических и противосудорожных препаратов. Этому способствуют изменение плотности или чувствительности рецепторов, снижение физической активности, нарушения функций ЖКТ, гиповитаминозы, ухудшение кровоснабжения тканей и т.д. В результате барбитураты, например, часто вызывают нарушение сознания или парадоксальное возбуждение, нейролептики — спутанность сознания, нитраты и прокаинамид — более сильное, чем у пациентов среднего возраста, снижение АД и возможное ухудшение мозгового кровообращения, наркотические анальгетики — угнетение дыхательного и возбуждение рвотного центров. Принципы фармакотерапии у пожилых людей. Вопрос о назначении того или иного ЛC следует решать лишь после всестороннего анализа его воздействия на организм пожилого пациента, руководствуясь при этом следующими принципами. Необходимо учитывать повышенную чувствительность пожилых людей к ЛС (особенно к сердечным гликозидам, антигипертензив- ньш средствам, транквилизаторам, антидепрессантам), а также состояние психики больного и социальные факторы. Режим дозирования J1C должен быть строго индивидуальным. В начале лечения JIC назначают в дозах, приблизительно в 2 раза ниже, чем для больных среднего возраста. Затем, постепенно повышая дозу, устанавливают индивидуальную переносимость ЛС. По достижении лечебного эффекта дозу уменьшают до поддерживающей (как правило, она ниже дозы, назначаемой пациентам среднего возраста).По возможности следует избегать назначения внутрь жидких лекарственных форм, так как из-за снижения остроты зрения и тремора рук пожилые больные испытывают затруднения при их дозировании. В стационарных условиях медицинскому персоналу следует уделять особое внимание контролю за своевременным приёмом назначенных J1C, поскольку больные могут забыть принять очередную дозу препарата либо принять её повторно. При назначении нескольких ЛС следует учитывать, что пожилой возраст — фактор риска опасных взаимодействий ЛС. 30. Роль наследственных факторов в фармакотерапии, фармакогенетика. Фармакогенетика - наука, изучающая роль генетических факторов в формировании фармакологического ответа организма человека на ЛС. Фармакокинетические и фармакодинамические процессы, протекающие с участием различных белков организма человека (ферментов, ионных каналов, молекул-переносчиков, рецепторов и т.д.), находятся под генетическим контролем. Различные наследуемые изменения (мутации) в генах, кодирующих эти белки, могут приводить к изменению фармакокинетики и/или фармакодинамики ЛС, в результате чего изменяется фармакологический ответ. Такие мутации, передаваясь из поколения в поколение, могут распространяться в популяции. Явление, когда в популяции существуют различные аллельные варианты одного и того же гена, носит название генетического полиморфизма. При выявлении соответствующего аллельного варианта у больного необходима коррекция терапии (доза, путь введения и его кратность, замена ЛС и т.д.). С клинических позиций генетически детерминированные изменения фармакологического ответа можно классифицировать следующим образом: • ЛС, приводящие к возникновению побочных эффектов (например, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы), применение ЛС в этом случае противопоказано; • ЛС, приводящие к нежелательным реакциям, не относящимся к серьёзным (например, носительство «медленных» аллельных вариантов гена CYP2D6, приводящее к фенотипу «медленного метаболизатора»); ЛС назначают в низкой дозе; • неэффективные ЛС или ЛС с низкой эффективностью (например, дупликация функциональных аллелей гена CYP2D6, приводящая к фенотипу «быстрого метаболизатора»), ЛС используют в высокой дозе. Генетические факторы, влияющие на фармакокинетику лекарственных средств Все этапы фармакокинетики ЛС (всасывание, распределение, биотрансформация, или метаболизм, выведение) находятся под контролем соответствующих генов, кодирующих ферменты биотрансформации ЛС и транспортёры ЛС. Генетический полиморфизм характерен для генов, кодирующих ферменты как первой (изоферменты цитохрома Р-450, дигидропиримидин дигидрогеназа, бутирилхолинэстераза, параоксоназа), так и второй фазы метаболизма (N-ацетилтрансфераза, тиопурин S-метил- трансфераза, эпоксид гидролаза).

• «Экстенсивные» метаболизаторы (extensive metabolism, ЕМ) - лица с нормальной скоростью биотрансформации определённых ЛС; как правило, гомозиготы по «дикому» аллелю гена соответствующего фермента. К «экстенсивным» метаболизаторам принадлежит большинство населения. • «Медленные» метаболизаторы (poor metabolism, РМ) - лица со сниженной скоростью биотрансформации определённых ЛС; как правило, гомозиготы или гетерозиготы по «медленному» аллелю гена соответствующего фермента. Иногда выделяют и «промежуточных» метаболизаторов (intermedium metabolism, IM), к которым относят гетерозигот по «медленному» аллелю (при аутосомно-рецессивном типе наследования). У этих индивидуумов происходит синтез «дефектного» фермента либо вообще отсутствует синтез фермента биотрансформации. В результате ферментативная активность снижается или отсутствует. У этой категории лиц регистрируются высокие значения отношения концентрации ЛС к концентрации его метаболита. • «Сверхактивные», или «быстрые», метаболизаторы (ultraextensivc metabolism, UM) - лица с повышенной скоростью биотрансформации определённых ЛС. Это, как правило, гомозиготы (при аутосомно-рецессивном типе наследования) или гетерозиготы (при аутосомно-доминантном типе наследования) по «быстрому» аллелю гена соответствующего фермента или, что встречается чаще, несущие копии функциональных аллелей. У этой категории лиц регистрируют низкие значения отношения концентрации ЛС к концентрации его метаболита. В результате концентрация ЛС в крови недостаточна для достижения терапевтического эффекта. Для «сверхактивных» метаболизаторов доза ЛС должна быть выше, чем такая для активных метаболизаторов.

Генетический полиморфизм изофермента цитохрома Р-450 2D6 (CYP2D6) Изофермент цитохрома Р-450 2D6 метаболизирует около 20% всех известных ЛС, в том числе антипсихотические ЛС, антидепрессанты, β-адреноблокаторы (см. главу 1 «Клиническая фармакокинетика»). Например, у «медленных» метаболизаторов по CYP2D6 при применении кардиоселективного β-адреноблокатора метопролола гораздо чаще наблюдается такой побочный эффект, как бронхоспазм. Это связано с тем, что у «медленных» метаболизаторов по CYP2D6 метопролол накапливается в крови в таких высоких концентрациях, при которых кардиоселективность этого препарата исчезает.

Генетический полиморфизм изофермента цитохрома Р-450 2С9 (CYP209) CYP2С9 метаболизирует 18,5% всех известных ЛС, в том числе многие НПВС, фенитоин, гипогликемические средства для приёма внутрь (производные сульфонилмочевины), S-варфарин. При применении ЛС-субстратов CYP2С9 выяснилось, что у части людей («медленные» метаболизаторы) снижен клиренс этих ЛС, и соответственно у них чаще наблюдались побочные эффекты. У «медленных» метаболизаторов по CYP2С9 чаще наблюдается гипогликемия при применении пероральных гипогликемических средств (толбутамида, глипизида, глибенкламида), геморрагические осложнения при применении непрямых антикоагулянтов (варфарина, аценокумарола). Генетический полиморфизм изофермента цитохрома Р-450 2С19 (CYP2d9) CYP2C19 метаболизирует 8,3% всех известных ЛС, в том числе имипрамин, диазепам, барбитураты, вальпроевую кислоту, противомалярийные препараты. Распространённость «медленных» метаболизаторов по CYP2C19 среди европейского населения составляет 2-5%, среди азиатского населения 15-20%. С другой стороны, у «медленных» метаболизаторов по CYP2C19 ингибиторы протонного насоса (омепразол, пантопразол, лансопразол) вызывают более выраженный антисекреторный эффект. Есть данные о более высоком риске злокачественных новообразований головы и шеи у «медленных» метаболизаторов по CYP2C19.

Генетический полиморфизм дигидропиримидин дигидрогеназы Физиологическая функция фермента дигидропиримидин дигидрогеназы (ДПДГ) - восстановление урацила и тимидина. Это первая реакция трёхэтапного метаболизма этих соединений до β-аланина. Кроме того, ДПДГ является основным ферментом, который метаболизирует фторурацил (5-фторурацил*). Он широко применяется в составе комбинированной химиотерапии рака молочной железы, яичников, пищевода, желудка, толстой и прямой кишки, печени, шейки матки, вульвы, мочевого пузыря, предстательной железы, опухолях головы, шеи, слюнных желёз, надпочечников, поджелудочной железы.Есть чёткая закономерность: чем ниже активность ДПДГ, тем тяжелее побочные эффекты (нейротоксичность, кардиотоксичность) фторурацила.

Генетический полиморфизм параоксоназы (ароматической эстеразы) Параоксоназа - фермент из группы арилэстераз. Свое название фермент приобрёл из-за способности метаболизировать параоксон, антихолинэстеразный препарат, применяемый местно при глаукоме. Кроме параоксона, параоксоназа инактивирует путём эфирного гидролиза такие ксенобиотики, как фосфорорганические соединения, органофосфаты, карбаматы, эфиры уксусной кислоты. Эти соединения широко применяются в сельском хозяйстве и промышленности, используются в качестве лекарственных препаратов [антихолинэстеразные средства параоксон, индигокармин (армин)], а некоторые из них являются боевыми отравляющими веществами (зарин, зоман). Генетический полиморфизм N-ацетилтрансферазы

N-ацетилтрансфераза катализирует реакцию ацетилирования ряда ЛС, в том числе изониазида, сульфаниламидов, прокаинамида, гидралазина и др. При применении изониазида для лечения туберкулёза в составе комбинированной терапии у «медленных» ацетиляторов закрытие полостей в лёгких идёт быстрее. Применение прокаинамида и гидралазина у «медленных» ацетиляторов гораздо чаще вызывает поражение печени (гепатотоксичность). Генетический полиморфизм тиопурин S-метилтрансферазы Тиопурин S-метилтрансфераза (ТРМТ) - фермент, который катализирует реакцию S-метилирования производных тиопурина.. Меркаптопурин (6-меркаптопурин*) широко используется в составе комбинированной химиотерапии миелобластного и лимфобластного лейкозов, хронического миелолейкоза, лимфосаркомы, саркомы мягких тканей. При этом известно, что у людей с низкой активностью ТРМТ выявляют повышенную чувствительность к меркаптопурину, тиогуанину и азатиоприну, которая проявляется опасными для жизни гематотоксическим (лейкопения, тромбоцитопения, анемия) и гепатотоксическими эффектами. Генетический полиморфизм гликопротеина Р генетический фактор может существенно влиять на активность гликопротеина Р. У этой группы пациентов также определяются более высокие концентрации циклоспорина, что сопровождается повышением риска его побочных эффектов (нефротоксичность, нейротоксичность). В будущем ожидается внедрение в клиническую практику фармакогенетических исследований гликопротеина Р для повышения эффективности и безопасности терапии дигоксином, циклоспорином и другими ЛС - субстратами гликопротеина Р.

Генетические факторы, влияющие на фармакодинамику лекарственных средствПричиной изменения фармакодинамики ЛС могут быть мутации генов белков, являющихся фармакологическими мишенями для ЛС (рецепторы, ферменты, ионные каналы и др.). Примерами генетического полиморфизма фармакологических мишеней могут служить полиморфизм генов, кодирующих β1- и β2-адренорецепторы, В2-брадикининовые рецепторы, |