Поурочные планы по Истории Средних веков 6 класс (АгибаловаЕ.В. Е. В. Агибаловой г. М. Донского 6 класс введение

Скачать 1.66 Mb. Скачать 1.66 Mb.

|

|

Вывод: Византийская империя с большим трудом отбива- ла нападения славян, арабов. В результате войн Византийская им- перия потеряла Сирию, Египет, Палестину, Северную Африку. Задание по карте: => Показать территорию Византийской империи при Юсти- ниане; после его смерти. Вывод: Империя сократилась почти в три раза. III. Закрепление изученного материала. Закрепление проводится в процессе решения проблемно- го вопроса, поставленного в начале урока: => Определите, что было общего в развитии феодализма в Византии и Западной Европе, в чем различия?  (Рекомендуется оформить в виде таблицы.) IV. Итог урока. Домашнее задание: § 6, знать ответы на вопросы в конце параграфа. * Подготовить сообщение: «Деятельность Юстиниана». У р о к 10. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ Цели: Познакомить учащихся с историческими условиями, по- влиявшими на развитие культуры Византии. Дать учащимся представление о важнейших достижениях византийского искусства в архитектуре, мозаике, иконописи. ♦ Основные понятия и термины: икона, иконопись, мо- заика, фреска, смальта, темпера. Оборудование: иллюстрация «Собор Св. Софии в Констан- тинополе», репродукция иконы «Владимирская Богоматерь». Ход урока I. Проверка домашнего задания. ?? 1 Вопросы: ==> Рассказать о природных, географических условиях Ара- вийского полуострова, населении и его образе жизни. => Сравнить системы государственного управления норман- нов и арабов. => Охарактеризовать объединяющую роль ислама. => Основные обязанности мусульман. => Рассказать об основных завоеваниях арабов. II. Изучение нового материала. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА Исторические условия развития культуры Византии. Образование, научные знания. Искусство: архитектура, иконопись, мозаика. 4. Влияние культуры Византии на соседние страны. 1. Исторические условия развития культуры Византии. Учитель начинает объяснение нового материала с постановки проблемного задания: => Подумайте, какие исторические особенности Византии могли способствовать высокому уровню культурного развития? Учащиеся, опираясь на полученные знания по теме «Визан- тия при Юстиниане I», могут отвечать примерно так: Города оставались центрами торговли, ремесла, сильной власти и культуры. Византия становится наследницей античной культуры. Христианство повлияло на культурное развитие Ви- зантии. 2. Образование, научные знания. Учитель обращает внимание учащихся на то, какие знания были нужны для строительства, развития ремесел, торговли, путешествий, для сбора налогов и управления государством. Государство нуждалось в грамотных чиновниках, образован- ных государственных деятелях. Образованные люди достигали власти, высоких должностей и богатства. Потребность в грамотно- сти и образовании была не только в столице Византии, но и в про- винциях, среди крестьян и ремесленников встречались грамотные и образованные люди. Были организованы церковные, государственные и частные школы. В школах обучали чтению, письму, счету, церковному пе- нию. Изучали священное писание, труды древних ученых. В Кон- стантинополе в IX веке при дворе императора открылась высшая школа. В высшей школе преподавали риторику, мифологию, исто- рию, географию, литературу. В XI веке был открыт первый в Европе университет. Раскрывая вопрос о развитии научных знаний, рекомендуется со- ставить таблицу «Научные знания в Византии».  Учитель задает следующие вопросы: => Чем была вызвана потребность знать жизнь и обычаи других на- родов, чертить карты? => Что способствовало развитию истории как науки в V-VII вв.? Учащиеся могут дать примерно такие ответы: - Войны, торговля, мореплавание. — Войны Юстиниана, изучение трудов античных историков. 3. Искусство: архитектура, иконопись, мозаика. Раскрывая вопрос об особенностях византийского искусства, учитель характеризует некоторые его виды - архитектуру, мозаику и иконопись. Архитектура Учитель обращает внимание учащихся на иллюстрацию учеб- ника «Храм Св. Софии в Константинополе» (с. 64). => Какое впечатление собор Св. Софии производит на нас, живущих в XXI веке? Рассказ учителя: Снаружи храм не кажется ни большим, ни нарядным. Но во- шедших внутрь он поражает огромным пространством, величест- венностью интерьера. Почему? Христианство изменило назначение храма, его архитектуру и интерьер. В христианском храме верующие собирались на богослужение внутри. Следовательно, внутреннее убранство храма Византии наряднее, чем внешний его вид. В X-XI вв. вместо вытянутого прямоугольного здания ут- верждается крестово-купольный храм. В плане этот храм имел вид креста с куполом посередине, установленным на круглом возвы- шении - барабане. Далее учитель рассказывает о соборе Святой Софии в Констан- тинополе в объеме материала учебника (с. 63—64). Мозаика Важной задачей византийских архитекторов было распреде- ление в храме света и тени. Разноцветные кубики смальты (сплав стекла и краски) укре- плялись в грунт с разным наклоном, поверхность смальты делали немного шероховатой. При движении верующих в храме кусочки смальты мерцали, искрились, переливались, отражали падающий свет своими гранями. Учитель привлекает внимание учащихся к иллюстрации в учеб- нике (с. 66). Иконопись Самым главным достижением культуры Византии данного периода явилась иконопись. В храмах, домах появлялись иконы - изображения Иисуса Христа, Богоматери, сюжеты из Священного Писания. Учитель обязательно должен объяснить учащимся основные от- личия иконы от картины.

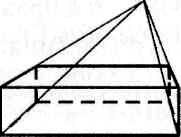

Учащиеся видят, что рельсы сходятся в одной точке, расположенной на линии горизонта. Это прямая перспектива. На иконе же точка схода располагается не в глубине картин- ной плоскости, а в стоящем перед иконой человеке, и параллель- ные линии на иконе не сходятся, а наоборот, расширяются в про- странстве иконы. Это обратная перспектива. П  рямая, перспектива Обратная перспектива рямая, перспектива Обратная перспектива Иконы писали на деревянной основе - доске. В основном для этого использовался кипарис, а также и другие породы дерева - береза, сосна, дуб, осина, ель. Если сделать поперечный разрез иконы и посмотреть на нее сбоку, то можно обнаружить на нем 4 слоя. Слой первый - иконная доска. Иногда на иконную доску на- носили ткань - паволоку. Слой второй - грунт, то есть основа под краску. Грунтовая основа имеет белый цвет и называется левкасом. Слой третий - красочный. Для написания иконы используют- ся темперные краски. Темпера - краска, сделанная на основе порошкообразных цветных пигментов, связующим веществом которых служит эмуль- сия, составленная из воды и яичного желтка. Слой четвертый - защитный - натуральная олифа. Ознакомив учащихся с основными особенностями иконописи, це- лесообразно представить репродукцию иконы «Владимирская Богома- терь». Эта икона была создана в Константинополе в первой трети XII века и привезена на Русь в 1131-1132 гг., а в 1155 году перене- сена во Владимир, откуда и происходит ее название. В византий- ской иконографии она называется «Богоматерь Елеуса», то есть милосердная, в русской - «Богоматерь Умиление». Богоматерь Умиление - самый лирический образ Богородицы. У ч и т е л ь обращает внимание учащихся на следующее: Младенец Христос на руках Девы Марии доверчиво обхватывает ее ручками и нежно прижимается своей щекой к ее щеке. Это связано с трагической судьбой Божьего сына и скорбящей о. нем матери. Учитель, показывая икону, акцентирует внимание учащих- ся на том, что икона находится в Москве в Третьяковской галерее. Поверхность иконы сильно искажена многочисленными рес- таврациями, однако лики Богоматери и Младенца сохранились, и это дает представление о содержании образов и стиле письма. Глаза Богородицы овеяны печалью; ее образ написан темны- ми красками. Весь ее облик исполнен большой человеческой скорби и потому так душевно близок всем. Фигура Младенца светла, трогательна и беспомощна, так как он находится на заре своей жизни. Икона до сих пор волнует нас, так как в ней воплощено обще- человеческое чувство - великая материнская любовь. 4. Влияние культуры Византии на соседние страны. В заключение учитель рассказывает о влиянии культуры Визан- тии на духовное развитие других стран и народов. Государства, принявшие христианство от Византии, - Бол- гария, Сербия, Киевская Русь, Армения, Грузия - в значительной мере испытали влияние византийской культуры. Достижения византийской культуры и искусства эти страны и народы применили творчески, сочетая их с собственными национальными традициями. III. Закрепление изученного материала. ?! Вопросы и задания: => Объясните, почему в Византии были востребованы образованные, грамотные люди? => Укажите, в каких направлениях развивались научные знания. => Какой существовал канон в оформлении христианского храма? IV. Итог урока. Домашнее задание: § 7, отаетить письменно на вопросы 1-4, с. 67. * Подготовить сообщения: «Собор Святой Софии в Константинополе», «Икона «Владимирская Богоматерь». Урок 11. ОБРАЗОВАНИЕ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ Цели: Ознакомить учащихся с расселением, занятиями и образом жизни славян. Дать представление об образовании славянских государств в центре и на юге Европы. Оборудование: карта «Славяне в Средние века»; карты атласа «Древние славяне в VI-IX вв.», «Славяне в VI-XI вв.», «Византийская империя в VI-XI вв.». Ход урока I. Проверка домашнего задания. Домашнее задание рекомендуется проверять дифференцированно. Но первоначально рекомендуется провести исторический диктант с целью проверки знаний учащимися понятий, терминов и дат прошлых тем. 3ад ания (включают в себя и работу с картой): Показать на карте места расселения англов и саксов. => Показать пути завоеваний норманнов. => Показать возникновение государства норманнов. => Рассказать о легендарном короле Артуре. Определить ис- торические события, отраженные в легендах о короле Артуре. => Рассказать об объединении британских королевств (Англия). => Рассказать об Альфреде Великом. Заслушать сообщения учащихся на тему: «Открытие Америки скандинавскими моряками». II. Изучение нового материала. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА Великое переселение народов и расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Возникновение славянских государств: Болгарское государство; Великоморавская держава; Чешское и Польское государства. 4. Деятельность Кирилла и Мефодия. 1. Великое переселение народов и расселение славян. Ис- пользуя карту «Славяне в Средние века» и карту атласа «Древние славяне в VI-IX вв.», учитель начинает объяснение нового ма- териала. В Центральной и Восточной Европе, к востоку от герман- цев, жили славяне. После Великого переселения народов славяне продвинулись на запад и юг. Территория расселения славян оказа- лась весьма обширной. (Учитель показывает на карте). В VI веке славяне занимали огромные территории: на западе - от реки Эльбы; на востоке - до среднего течения реки Днепр; на севере - от Балтийского моря; на юге - до Дуная и Черного моря. В дальнейшем славянские племена разделились на три ветви:

Учащиеся находят в атласах территории расселения запад- ных, южных, восточных славян. Определяют, что территория рас- селения восточных славян оказалась самой обширной. 2. Занятия и образ жизни славян. Рекомендуется задать учащимся вопрос: => Перечислите основные занятия германцев и норманнов. Учащиеся перечисляют занятия: германцев - скотоводство, земледелие, охота, рыбная ловля, ремесло; норманнов — военные походы, рыболовство, охота на китов и моржей; из-за неблагоприятных климатиче- ских условий земледелием занимались только в долинах рек. Славянские племена занимались земледелием, скотоводст- вом, ремеслом. В славянском племени все вопросы решало вече - народное собрание. Во главе племени стояли князья - военные вожди. Князь имел конную дружину, вместе они совершали нападе- ния на соседние племена, захватывали скот, драгоценности, плен- ных, становившихся рабами. Рабов славяне освобождали за выкуп или предлагали остаться в племени в качестве свободных сопле- менников. Славянские племена сами испытывали угрозу нападений со стороны кочевников и иных врагов. Впоследствии племена объе- динились в союзы племен. Одни союзы племен быстро распада- лись, а другие становились основой для образования славянских государств. 3. Возникновение славянских государств. Учитель ставит перед учащимися вопрос 3 (с. 73): => Как возникли Болгарское, Великоморавское, Чешское и Польское государства? Обратить внимание учащихся на карту в учебнике «Образование славянских государств в IX-XI вв.». Учитель организует работу учащихся с текстом учебника по вариантам: / вариант. Как возникло Болгарское государство? II вариант. Великоморавская держава. /// вариант. Образование государства Чехии. IV вариант. Образование государства Польши. Ответы учащихся могут быть примерно следующими. Болгарское государство Учащиеся показывают на карте границы Болгарского государства - нижнее течение р. Дунай, к северу от Балканского хребта. Эти земли были завоеваны кочевниками-болгарами. Посте- пенно они перешли к оседлому образу жизни, к земледелию, рас- творились в завоеванных ими славянах и впоследствии дали им свое имя - болгары. Возникло Болгарское государство. На карте учащиеся показывают ближайших соседей болгар: на севере - румыны; на юге - Византийская империя. При князе Борисе в 865 году Болгария принимает христиан- ство от Византии. Затем Болгарией правит князь Симеон (893-927 гг.). Цель его правления: подчинить своей власти весь Балканский полуостров и захватить императорский трон Византии. 30 лет Симеон вел войны с Византией. Ему удалось подчинить сербов, отвоевать часть сла- вянских земель. Князь стал называть себя «царем болгар и греков». После смерти Симеона от Болгарии отделилась Сербия; Болгария терпит натиск печенегов и кочевников. В 1018 году Византия подчинила Болгарию на 15 лет. Великоморавская держава Учащиеся находят на карте и показывают долину реки Моравы, так как это территория государства западных славян - Великоморавская дер- жава. Первоначально Великоморавская держава находилась во вла- сти франков, впоследствии во власти Германии. Князья собирали и платили дань, затем приняли христианство от немецких епископов. Впоследствии Великоморавская держава становится независимой, прекращает платить дань. Германские короли совершали вторжения, свергали морав- ских князей. Моравские князья желали освободиться от влияния немецко- го духовенства, и тогда моравский князь заключил союз с Византи- ей против Германии. По просьбе моравского князя в Моравию бы- ли направлены миссионеры для пропаганды христианства на род- ном славянском языке. Ими стали ученые монахи братья Кирилл 65 и Мефодий. В 863 году братья были направлены в Великоморав- скую державу. В Моравии братья открыли школу для подготовки священников из местных жителей, построили храмы. Братья созда- ли независимую от немецких епископов церковь. Постоянная борьба с королями Германии ослабила Велико- моравскую державу. В 906 году венгры вторглись в Великоморав- скую державу и захватили южные ее земли. Держава распалась. Государства Чехии и Польши Учащиеся находят на карте и показывают территории Чешского и Польского государств. В X веке князья чешского племени объединили многие пле- мена под своей властью, образовав государство с центром в городе Прага. Но чешский князь еще находился в вассальной зависимости от германского короля, хотя управлял страной самостоятельно. В 1085 году чешский князь принял титул короля. Польский король Метко I во второй половине X века под- чинил себе племена, жившие вдоль реки Вислы. Принял христиан- ство. Так начало формироваться польское государство. Мешко I стремился объединить польские земли. С этой целью он заключил союз со Священной Римской империей против полабских славян. В 966 году ввел католичество. Объединение Польши завершилось в годы правления Болеслава IХраброго (992-1025 гг.). Он присое- диняет южные польские земли. Краков становится столицей Поль- ши. Учредил архиепископство в Плезно. Перед самой смертью Бо- леслав провозглашается королем Польши. Выслушав устные ответы учащихся, учитель подводит их к сле- дующим выводам: Славянские государства

Процессы возникновения и образования славянских госу- дарств во многом схожи с процессами, которые происходили у франков. (См. схему «Возникновение государства у франков».) |